Menschen | Zum 80. Geburtstag von Joyce Carol Oates

Unendlich viel hat Joyce Carol Oates schon geschrieben – allein mehr als 60 Romane, und in den letzten Jahren ist sie immer wieder als heiße Nobelpreiskandidatin gehandelt worden. Mit ihrem neuen Werk, das kurz vor ihrem 80. Geburtstag erschienen ist, hat sie noch einmal ein völlig neues thematisches Terrain betreten. Von PETER MOHR

Ähnlich wie ihr vor knapp vier Wochen verstorbener Landsmann Philip Roth ist auch für Oates das Schreiben ein geradezu existenzieller Akt. Bei beiden hat der gigantische künstlerische Output zu frappierenden Qualitätsunterschieden geführt. Einen augenfälligen Negativausreißer hatte Joyce Carol Oates ihren Lesern zuletzt mit dem Roman ›Die Verfluchten‹ (2014) beschert – einer Mischung aus Gesellschaftskritik, Schauergeschichte und historischer Klatsch- und Tratschstory.

Ähnlich wie ihr vor knapp vier Wochen verstorbener Landsmann Philip Roth ist auch für Oates das Schreiben ein geradezu existenzieller Akt. Bei beiden hat der gigantische künstlerische Output zu frappierenden Qualitätsunterschieden geführt. Einen augenfälligen Negativausreißer hatte Joyce Carol Oates ihren Lesern zuletzt mit dem Roman ›Die Verfluchten‹ (2014) beschert – einer Mischung aus Gesellschaftskritik, Schauergeschichte und historischer Klatsch- und Tratschstory.

In ihrem neuen Roman widmet sie sich – ausgehend von einer realen Biografie – dem medizinischen Phänomen der anterograden Amnesie, ein ganz extremer Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Der Handlung liegt der Lebens- und Leidensweg des Amerikaners Henry Gustav Molaison (1926-2008) zugrunde, der unter dieser sehr seltenen und besonders virulenten Form des Kurzzeitgedächtnisverlustes litt. Diese Personen können sich bisweilen nicht mehr an Ereignisse erinnern, die nur wenige Minuten zurückliegen.

»Er ist in ewiger Gegenwart gefangen. Wie jemand, der im Halbdunkel der Wälder im Kreis herumläuft – ein Mann ohne Schatten«, heißt es bei Joyce Carol Oates über ihre an anterograder Amnesie leidende Hauptfigur Elihu Hoopes. Ein ehemaliger Wirtschaftswissenschaftler, dessen Intelligenzquotient um die 150 liegt und der für die Experten der Neurowissenschaften ein ebenso begehrtes wie rätselhaftes Forschungsobjekt ist.

Die junge Wissenschaftlerin Margot Sharpe widmet sich dem »Fall Hoopes« auf ganz spezielle Weise. Sie spielt dem Patienten vor, seine Frau zu sein und erhält auf diese Weise einen besonderen Zugang zu Hoopes.

Das ist einerseits kühn und mutig angelegt und auch eine künstlerisch große Herausforderung, aber andererseits sind medizinische Experimente, die auf fragwürdigen Methoden basieren, stets mit einem moralischen Makel behaftet.

Forscherehrgeiz und ethische Skrupel fechten hier im Hintergrund (im Lektüre-Subkontext des Lesers) einen unsichtbaren Kampf aus.

Den künstlerischen Spagat bewältigt Oates geradezu bravourös. Ihre Passagen aus der Sicht des Patienten Hoopes lesen sich so beklemmend authentisch, dass sie beim Leser beinahe körperliches Unwohlsein auslösen. Das Detailwissen um die fließenden Übergänge zwischen »hellen und dunklen Momenten« verdankt die Autorin vermutlich ihrem zweiten Ehemann Charles G. Gross, der bis zu seiner Emeritierung als Hirnforscher in Princeton arbeitete. Es sind bisweilen die Kleinigkeiten, in denen sich die Tragik verbirgt. Hoopes Zauberwort lautet »Hallo«. Mit dieser unpersönlichen, aber nicht unhöflichen Begrüßungsformel kaschiert der ehemalige Ökonom oft seine »Aussetzer«, wenn ihm Namen, Bezugspunkte und Zusammenhänge fehlen.

»Ich habe all diese hässlichen Wörter einfach hingeschrieben und bin dabei allmählich in Fahrt gekommen. Ein stiller Schreibrausch hat mich erfasst«, ließ Oates einst eine Figur in ihrem Roman ›Zombie‹(dt. 2000) erklären. Ein Resümee, das auch auf die Autorin zutrifft, die von der Literatur besessen ist und die von sich selbst sagt: »Wenn ich nicht schreibe, dann lese ich.«

Schon als Schülerin soll sie die ersten Geschichten verfasst haben, als junge Studentin (so die Legende) schrieb sie pro Semester einen Roman, die Veröffentlichung ihres ersten Bandes mit Kurzgeschichten liegt schon mehr als fünfzig Jahre zurück, und bereits 1969 erhielt sie für den Roman ›Them‹ den National Book Award. Inzwischen sind es mehr als 60 (publizierte) Romane, über 100 Kurzgeschichten, dazu zahllose Essays, Theaterstücke, Drehbücher, Kritiken und wissenschaftliche Aufsätze.

Joyce Carol Oates, die am 16. Juni 1938 im ländlichen Städtchen Lockport im US-Bundestaat New York als Tochter eines verarmten Bauern geboren wurde, hat ein ausgeprägtes Faible für die epische Breite. Diese Beschreibungsmanie, die sie mit ihren Vorbildern James Joyce und Thomas Mann teilt, hat hin und wieder auch zu einer anstrengenden Langatmigkeit geführt.

Den Vorwürfen der Vielschreiberei begegnet die seit 1987 in Princeton als Professorin für kreatives Schreiben lehrende Autorin mit Hinweisen auf ihre Arbeitsweise: »Leben heißt für mich arbeiten.« Da sie nach eigenem Bekunden nie länger als sechs Stunden schläft, bleiben pro Tag 18 Stunden, um zu schreiben, zu lesen oder zu lehren.

Den Vorwürfen der Vielschreiberei begegnet die seit 1987 in Princeton als Professorin für kreatives Schreiben lehrende Autorin mit Hinweisen auf ihre Arbeitsweise: »Leben heißt für mich arbeiten.« Da sie nach eigenem Bekunden nie länger als sechs Stunden schläft, bleiben pro Tag 18 Stunden, um zu schreiben, zu lesen oder zu lehren.

Mit ihrem jüngsten Roman ›Der Mann im Schatten‹ hat Joyce Carol Oates auf jeden Fall bewiesen, dass sie nach wie vor ungemein neugierig ist – ohne jegliche Scheu vor heiklen Themen. Eine schmerzhafte erzählerische Grenzerkundung, die den Leser aufgewühlt und in einem völlig ambivalenten emotionalen Zustand zurück lässt.

| PETER MOHR

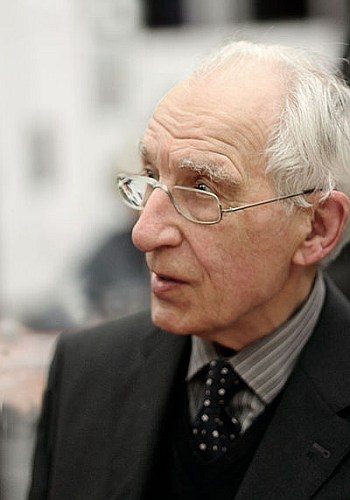

| FOTO: JOHN DEMKE, Joyce Carol Oates 2013, CC BY 2.0

Titelangaben

Joyce Carol Oates: Der Mann im Schatten

Aus dem Amerikanischen von Silvia Morawetz

Frankfurt: S. Fischer Verlag 2018

379 Seiten, 24 Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander