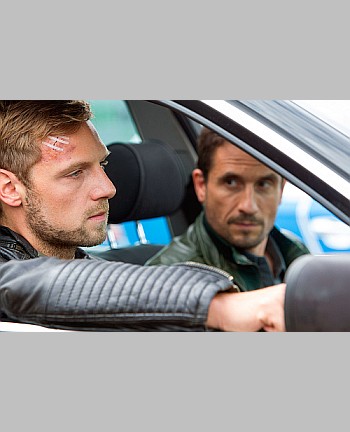

Film | Im Kino: Die Frau des Polizisten, D 2013

Am Beispiel einer Kleinfamilie. ›Die Frau des Polizisten‹ zeigt, wie uns Leben entgleitet, sich verflüchtigt, verloren geht, und gegenläufig wachsen die Aggression, das Leid, die Verzweiflung – ein zeitgemäßer Film, Paradigma für den Zustand von Mensch und Planet. Oh, mit schwerem Geschütz eröffnet WOLF SENFF.

Das kleinbürgerliche Idyll

Der Film beginnt idyllisch. Einkindfamilie, das Leben pulsiert, Ostereier im Wald, immer wieder gefällige Landschaft, Brücke mit Wassermühle. Irgendwann bricht’s ein, einmal erkennt man ein Hämatom auf Christines Rücken. ›Die Frau des Polizisten‹ sucht keine Erklärung, sondern zeigt früh in einer Unfallszene, wie leer und trostlos beruflicher Alltag und Leben werden können.

Christine (Alexandra Finder) und Uwe (David Zimmerschied) finden keine Worte für ihre Situation. Gewalt in der Ehe ist ein Thema, über das auch öffentlich nicht gern geredet wird. Vermutlich kann man ausgehend vom Titel heftig darüber debattieren, ob dieser Film für Christine Partei ergreift. Es ist unzweifelhaft Uwe, von dem die Tätlichkeit ausgeht, wir erleben mehrfach zwanghaftes Verhalten, cholerische Ausbrüche.

Ungelöste Probleme

Und? Wär’s damit getan, dass man sich über seine Konflikte austauscht? Dieser Anspruch, dass man den Bruch auf intellektueller Ebene wieder fügt, wird vom Film gar nicht geltend gemacht. Beide lernen dazu, beide beginnen mehrmals von vorn, Uwe legt sein Besitzdenken ab, nicht zuletzt der Tochter zuliebe. Christine, die im Haus arbeitet und das Kind erzieht, bleibt letztlich immer klammernd, sie findet sich ab und man kann kaum nachvollziehen, wie sie ihre Lage erträgt, doch beide Eltern hängen an der kleinen Klara, an der die Not des Kindes offenbar wird. Nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern sind ohnmächtig, die Situation wächst ihnen über den Kopf

Wir erleben die Flucht zum TV, zu Computerspielen. Es gibt aber auch die Szene, in der sie zu dritt immer wieder zu den richtigen Worten finden für das Lied vom Dornröschen, das sie vor einer Kamera singen.

Nein, es geht nicht

Der Film gewährt keine Ausflucht, die Distanz wird nicht überbrückt, sondern sie wächst trotz aller Versuche, einander wieder näherzukommen, ›Die Frau des Polizisten‹ ist unerbittlich, die Situation ist bedrückend. Woran das liegt? Wer wüsste darauf zu antworten. Auch die Symbolik wird nun bedrängend, die wiederholte Nähe zum Wasser, das kleine Beet an den Steinplatten, eine weiße Taube.

Der Zuschauer wird nicht sentimental zur Parteinahme gedrängt, das Geschehen ist, soweit möglich, distanziert vorgeführt; die Kamera ist nach Kräften bemüht, ihre Bilder zu verfremden, sie nutzt kontrastreiche Einstellungsgrößen, der Zuschauer empfindet die Ohnmacht, die Ausweglosigkeit in dieser Kleinfamilie, und man kann darüber nachdenken, wem der alte Mann zuzuordnen ist, der in einigen Szenen anwesend ist, und ob das am Gesamtbild etwas verändert.

Das ist alles leider kein lustiges Thema. Aber was wäre, wenn wir keine Filme hätten, die uns diese Not unmissverständlich und so beeindruckend vor Augen führen. Schade nur, dass dieser Film in den Hollywood-Kinos, die unseren Nachwuchs bespaßen, keine Aufmerksamkeit finden wird.

Häusliche Gewalt darf öffentliches Thema werden

Gut, man fragt sich durchaus auch einmal, ob ›Die Frau des Polizisten‹ dem Publikum nicht eine schwer zu schulternde Last aufbürdet. Mag ja sein. Doch wir wissen alle, dass dieser Film auf Realität hinweist. Nein, wird uns nicht zu viel. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen, häusliche Gewalt darf öffentliches Thema werden, und ›Die Frau des Polizisten‹ ästhetisiert dieses Thema zurückhaltend, ohne ein abgeschlossenes Urteil und auf eine letztlich, mit Verlaub, sympathische Weise.

Der Zuschauer darf das Kino auch einmal mit nachdenklich gesenktem Kopf verlassen. Ein Film wie ›Die Frau des Polizisten‹ ist hilfreich in Zeiten, da eine übermächtige Bespaßungsarmee uns bereitwillig mit vielerlei Weltfluchtangeboten bedient. Das Leben wäre ein Spiel? Nein, nicht wirklich. Und, nicht zu vergessen, dieser Film wurde letzten Sommer als einziger deutscher Beitrag im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Venedig uraufgeführt.

| WOLF SENFF

Titelangaben

Die Frau des Polizisten

Deutschland 2013, 175 Min.

Regie: Philip Gröning

Kinostart 20. März