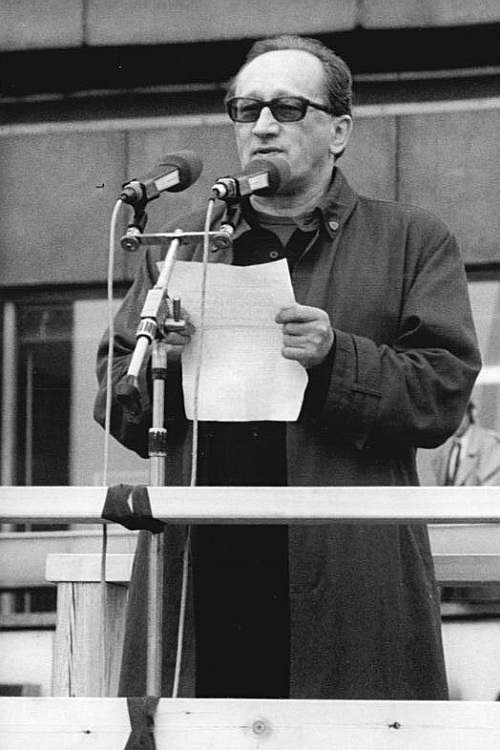

Menschen | Zum 80. Geburtstag des Lyrikers und Liedermachers Wolf Biermann am 15. November

»Du hast zehn Kinder. Und die müssen diese Geschichten kennen.« Mit diesen Worten soll Wolf Biermann von seiner Ehefrau Pamela zum Schreiben seiner jüngst erschienenen Autobiografie Warte nicht auf bessre Zeiten gedrängt worden sein.Von PETER MOHR

Seine umfangreichen Stasi-Akten wären bei der Arbeit ungemein nützlich gewesen, erklärt Biermann: »Das ist natürlich ein unglaublicher Service. ‚Kostenlos‘ würde ich das nicht nennen. Denn bezahlt haben wir alle mit Ängsten, mit Seelengeld, mit Tränen, mit Wut, mit Verbitterung. Aber wenn das dann überstanden ist, dann freut man sich doch, dass diese Verbrecher so ordentlich gearbeitet haben.«

Er berichtet über seine Zeit als Staatsfeind Nummer eins in der DDR, als ihn Joan Baez und Allen Ginsberg in seiner rund um die Uhr bewachten Wohnung besuchten, er rechnet ab mit »falschen Freunden«, wie seinen ehemaligen Manager Diether Dehm und Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki. Einen »Schelmenroman« hat Biermann – halb im Scherz – seine Autobiografie genannt.

Er berichtet über seine Zeit als Staatsfeind Nummer eins in der DDR, als ihn Joan Baez und Allen Ginsberg in seiner rund um die Uhr bewachten Wohnung besuchten, er rechnet ab mit »falschen Freunden«, wie seinen ehemaligen Manager Diether Dehm und Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki. Einen »Schelmenroman« hat Biermann – halb im Scherz – seine Autobiografie genannt.

»Im Osten war ich Drachentöter / Im Westen Wolf – doch niemals Köter / hing nie an keiner Kette fest. Ich brach mit blutigen Genossen / Die Gift mir in die Seele gossen / schrie all das aus und sang und schwieg / Im allerbesten Sinn Verräter / Nicht Opfer, lieber bin ich Täter«, heißt es in Wolf Biermanns Lied »Adieu Berlin«. Diese Verse beschreiben Biermanns Credo treffend – immer der unangepasste Querdenker, der kritische, bisweilen boshafte Mahner, für den die geistige Freiheit das höchste Gut war und ist.

Vor 40 Jahren (exakt am 16. November 1976) bescherte Biermann der DDR eine echte Zerreißprobe. Die SED-Führung hatte während seiner Tournee durch die Bundesrepublik die Ausbürgerung publik gemacht. In selten erlebter Einigkeit gab es bereits einen Tag später eine öffentliche Protestnote, die von zahlreichen DDR-Intellektuellen und Künstlern (von Stephan Hermlin über Stefan Heym bis zum kürzlich verstorbenen Manfred Krug) unterzeichnet wurde. Ein Massenexodus setzte ein.

Bereits 1965 war ein Auftritts- und Publikationsverbot gegen ihn erlassen worden, weil er in der »Ballade auf den Dichter Francois Villon« das Parteiorgan »Neues Deutschland« und Margot Honecker verunglimpft hatte, so die Darstellung der SED-Führung. »Das Politbüro geriet unfreiwillig zu meiner PR-Agentur«, befindet Biermann im Rückblick.

Wolf Biermann, der heute* vor 80 Jahren in Hamburg als Sohn eines im KZ ermordeten jüdischen Kommunisten geboren wurde, siedelte 1953 in die DDR über, wo er in Berlin Ökonomie, Philosophie und Mathematik studierte. Schon als Kind trug er den Spitznamen »der kleine Sänger«, weil »man mich schon damals eher darum bitten musste, nicht zu singen«. Anfang der 60er Jahre hatte Biermann – gefördert von Hanns Eisler – begonnen, Gedichte und Liedtexte zu schreiben, deutlich beeinflusst von der Lyrik Brechts.

Als Biermann 1976 in den Westen zwangsübersiedelte, reagierte die Medienöffentlichkeit zunächst mit einigem Unverständnis, denn er spielte nicht die von ihm erwartete Rolle des »Berufsdissidenten«, der »öffentlich seine Ostwunden leckte«.

In seinem tiefsten Innern ist Wolf Biermann latent immer Sozialist geblieben – zumindest bis zum Mauerfall. Danach zerstritt sich der Georg-Büchner-Preisträger des Jahres 1991 öffentlich mit den beiden Altmeistern der DDR-Literatur Stephan Hermlin und Stefan Heym (den er als »aufsässigen Feigling« bezeichnete), er entlarvte den Lyriker Sascha Anderson als »Stasi-Spitzel« und wurde seinerseits 1994 vom österreichischen Bildhauer Alfred Hrdlicka als »Arschkriecher« und »Trottel« bezeichnet.

Wolf Biermann, der 2008 die Ehrendoktorwürde der Humboldt-Universität erhielt, polarisierte stets mit Leidenschaft, und an seiner Person und seinem Werk schieden sich immer die kritischen Geister. So auch 1998, als Biermanns langjährige Lebensgefährtin, die Schauspielerin und Sängerin Eva-Maria Hagen ihre Memoiren unter dem Titel »Eva und der Wolf« vorgelegt hatte.

»Ich weiß ja: Unrecht ist uralt/ Verlust ist unser Hauptgewinn/ Und doch läßt mich kein Elend kalt/ Mich wundert, daß ich so zornig bin.« Treffende, selbstchrakterisierende Verse aus Biermanns Lyrikband Heimat (2006). Der Wolf (Biermann) zeigte immer gern seine Zähne.

| PETER MOHR

| Abb: Der Liedermacher Wolf Biermann beim Hausacher Leselenz 2013 / HARALD KRICHL

Titelangaben

Wolf Biermann: Warte nicht auf bessre Zeiten

Berlin: Ullstein Verlag 2016

576 Seiten, 28 Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Berliner Ensemble am 18. November um 20 Uhr: »paar eckige Runden drehn!« – Ein Abend zu Ehren von Wolf Biermann

| Thalia Theater Hamburg am 20. November um 19.30 Uhr: Sonderkonzert mit Wolf Biermann & Pamela Biermann & dem Zentralquartett – Festredner Olaf Scholz