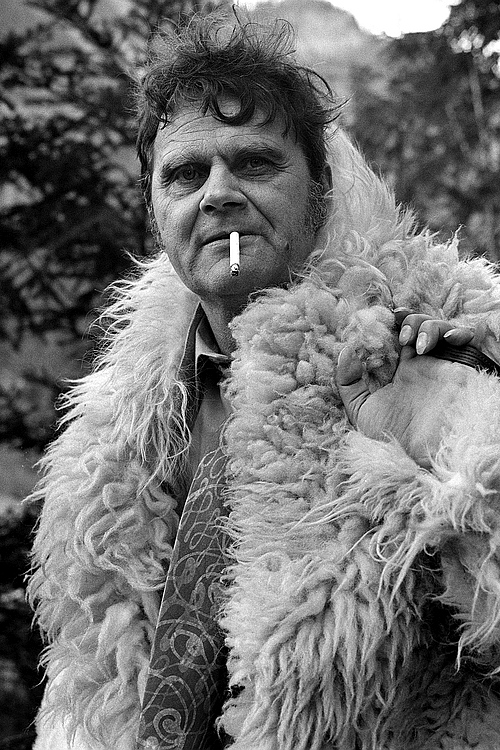

Menschen | Zum 125. Geburtstag des Schriftstellers, Philosophen und Kunstkritikers Walter Benjamin am 15. Juli

»Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh‘ ich wieder aus.« Wilhelm Müllers Verszeile, die in Schuberts ›Winterreise‹ eingeflossen ist, könnte leitmotivisch über Walter Benjamins Leben stehen. Fremd blieb ihm seine großbürgerliche Herkunft, in die er einzog – ebenso fremd war ihm der faschistische Ungeist, der ihn 1940 in den Selbstmord trieb. Von PETER MOHR

Dazwischen liegen 48 Wanderjahre, in denen Benjamin geographisch wie intellektuell nie eine feste Heimat fand. Der Schriftsteller, Literaturtheoretiker, Essayist, Geschichtsphilosoph, Übersetzer und Kunstkritiker pendelte zwischen wilhelminischem Großbürgertum und kritischem Marxismus, zwischen jüdischer Herkunft und klassischer »deutscher« Bildung, zwischen Stefan George und Bert Brecht als literarische Vorbilder.

Dazwischen liegen 48 Wanderjahre, in denen Benjamin geographisch wie intellektuell nie eine feste Heimat fand. Der Schriftsteller, Literaturtheoretiker, Essayist, Geschichtsphilosoph, Übersetzer und Kunstkritiker pendelte zwischen wilhelminischem Großbürgertum und kritischem Marxismus, zwischen jüdischer Herkunft und klassischer »deutscher« Bildung, zwischen Stefan George und Bert Brecht als literarische Vorbilder.

Benjamin musste sich zeitlebens als Außenseiter behaupten: Den Konservativen der Weimarer Republik war er zu »links«, den Linken zu wenig radikal; den Zionismus hat er ebenso strikt abgelehnt wie den orthodoxen Marxismus.

Walter Benjamin, der am 15. Juli 1892 als Sohn eines wohlhabenden jüdischen Auktionators in Berlin geboren wurde, trat schon früh den inneren Protest gegen seine großbürgerliche Herkunft an. Rückblickend heißt es in der ›Berliner Chronik‹: »Mein Clan bewohnte dieses Viertel damals in einer Haltung, die gemischt war aus Verbissenheit und Selbstwertgefühl.« Als »schwer erziehbar« wurde er für zwei Jahre in ein thüringisches Landerziehungsheim abgeschoben.

Ein Jahr nach der Rückkehr nach Berlin veröffentlichte Benjamin 1907 in der Schülerzeitschrift ›Der Anfang‹ erste Gedichte. Eines der Poeme weist für Benjamins späteren Lebensweg geradezu prophetische Züge auf: »Sieh, am Rand des ungeheuren Abgrunds,/ da gewahrst du einen sorglos stehend/ zwischen schwarzer Nacht und buntem Leben.«

Nach dem Abitur begann Benjamin in Freiburg beim Neukantianer Heinrich Rickert sein Philosophiestudium. Nebenher las er in einem Zirkel Gleichgesinnter die Werke von George, Rilke und Kirkegaard. Doch auch der akademische Betrieb war ihm zuwider, wenn gleich er 1919 in Bern seine Dissertation über das Thema ›Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik‹ mit »summa cum laude« abschloss.

Er besuchte weitere Vorlesungen, lernte dabei Theodor Adorno, Siegfried Kracauer und Ernst Bloch kennen und publizierte seinen von Hugo von Hofmannsthal protegierten ›Wahlverwandtschaften‹-Essay. Der Versuch, sich mit seinem ›Trauerspielbuch‹ zu habilitieren, schlug 1925 fehl; drei Jahre später erschien das Werk jedoch im ›Rowohlt‹ Verlag.

Schon vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten hatte Benjamin das drohende Unheil treffend auf den Punkt gebracht: »Die Selbstentfremdung wird jenen Grad erreichen, der die Menschheit ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuss erleben lässt.« Kurz vor der Flucht aus Nazi-Deutschland notierte Benjamin in seinem Tagebuch: »Der Terror gegen jede Haltung oder Ausdrucksweise, die sich der offiziellen nicht restlos angleicht, hat ein kaum zu überbietendes Maß angenommen.«

Walter Benjamins Spätwerke ›Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit‹ (1935) und die ›Passagen‹ (1934) sind die theoretischen Fundamente im Œuvre. Benjamin unterschied stets streng zwischen dem »Kultwert« und dem »Gebrauchswert« eines Kunstwerkes.

In den Jahren des Exils pendelte er zwischen Paris, San Remo (wo er seine geschiedene Frau Dora wiederholt traf), Ibiza und dem dänischen Wohnsitz Bert Brechts.

Nur der Abschluss des ›Passagen‹-Werkes hielt ihn, der bereits mehrfach mit Suizidgedanken gespielt hatte, sein Testament bereits zu Anfang der 1930er Jahre verfasste und ausschweifende Haschisch-Exzesse hinter sich hatte, psychisch über Wasser. Materiell schlitterte Benjamin von einer Katastrophe in die andere. Nicht zuletzt, weil viele seiner Arbeiten – die er im Auftrag des New Yorker Instituts für Sozialforschung anfertigte – von Horkheimer und Adorno abgelehnt wurden.

Zwar war es Max Horkheimer, der ihm ein Einreisevisum in die USA verschaffte, doch im September 1940 versuchte Benjamin vergeblich, über die Pyrenäen nach Spanien zu entkommen. Aus Angst vor der Auslieferung an die GeStaPo setzte er am 26. September 1940 im spanisch-französichen Grenzort Port Bou mit einer Überdosis Morphium seinem Leben selbst ein Ende.

Die Schriften von Walter Benjamin liegen (mit vielen posthum erschienenen Werken) in einer siebenbändigen Ausgabe des ›Suhrkamp‹ Verlags vor. Noch immer gilt es, einen umfassend gebildeten poeta doctus (wieder) zu entdecken, einen Wanderer zwischen den Welten, der nirgends eine intellektuelle Heimat fand und dessen gewaltiges Œuvre »nicht als System, sondern freischwebend« daherkommt.