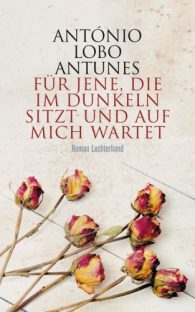

Roman | António Lobo Antunes: Für jene, die im Dunkeln sitzt und auf mich wartet

Wenn im Herbst das Rätselraten um die Nobelpreiskandidaten in die heiße Phase geht, wird seit fast zwei Jahrzehnten sein Name stets ganz besonders hoch gehandelt: der 77-jährige portugiesische Schriftsteller António Lobo Antunes, der lange als Chefarzt einer psychiatrischen Klinik in Lissabon arbeitete. Von PETER MOHR

Im neuen Roman steht eine demente Schauspielerin im Mittelpunkt. Lobo Antunes hat immer schon höchst assoziativ geschrieben. Nun hat er sich durch seine Figur die Legitimation verschafft, alles noch stärker ineinanderfließen lassen zu dürfen. Erinnerungen, Gegenwart, Wahnvorstellungen und Fragmente aus der Vergangenheit lassen ein sehr disparates Bild der einstigen Theaterschauspielerin entstehen, die schon in jungen Jahren davon träumte, sich in viele Figuren aufzuspalten, aber auch von handfesten Ängsten, den Text zu vergessen oder die Stimme zu verlieren, geplagt wurde.

Im neuen Roman steht eine demente Schauspielerin im Mittelpunkt. Lobo Antunes hat immer schon höchst assoziativ geschrieben. Nun hat er sich durch seine Figur die Legitimation verschafft, alles noch stärker ineinanderfließen lassen zu dürfen. Erinnerungen, Gegenwart, Wahnvorstellungen und Fragmente aus der Vergangenheit lassen ein sehr disparates Bild der einstigen Theaterschauspielerin entstehen, die schon in jungen Jahren davon träumte, sich in viele Figuren aufzuspalten, aber auch von handfesten Ängsten, den Text zu vergessen oder die Stimme zu verlieren, geplagt wurde.

Lobo Antunes‘ erzählerischer Prolog erstreckt sich über vier Seiten – ein einziger, ellenlanger Satz, der dem Leser nicht nur formal schon auf den ersten Seiten die Richtung vorgibt, sondern ihn auch mit der hochartifiziellen Diffusität des Erzählens vertraut macht. Ein Roman, der sich nur für durchtrainierte Leser eignet, die bereit sind, an die eigenen Grenzen zu gehen.

Die Schauspielerin »begegnet« in ihren Kindheitserinnerungen ihrer häkelnden Mutter, die eine Schürze mit Hundemuster trug. Dieser Hund beginnt plötzlich zu bellen und löst hektische Betriebsamkeit aus. Aber auf welcher Erzählebene? Reale Erinnerung? Krankheitsbedingte Abnormalität? Künstlerische Fantasie? Und dann ist noch davon die Rede, dass die Schauspielerin irgendwann zwischen Konservendosen in einer Kiste geschlafen hat.

Ab und an gibt es Einschübe über den realen Alltag, in dem eine Haushälterin und ein Neffe des verstorbenen Ehemannes auftreten. Die Protagonistin hört Gespräche zwischen den beiden Personen und einem behandelnden Arzt. Alles wie aus weiter Ferne, Fetzen werden aufgeschnappt, einzelne Worte, die sich aber im Kopf der Hauptfigur nicht dechiffrieren lassen. Es ist gerade so, als tobe ein Wirbelsturm im Kopf. In »hellen« Augenblicken wird der Verlust der eigenen Steuerungsfähigkeit konstatiert. Die Frau sieht sich bei ihrer Persönlichkeitsauflösung – wenn auch mit getrübtem Blick – selbst zu.

Lobo Antunes‘ langjährige Übersetzerin Maralde Meyer-Minnemann hat vor einigen Jahren einmal treffend erklärt, dass es so schwierig mit diesen Romanen sei, weil man unentwegt traurigen, gebrochenen Figuren begegnet. »Sie ist neulich von mir abgefallen, und ich kann sie nicht mehr finden, wahrscheinlich ist sie unter das Bett gerollt oder für immer in irgendeiner Spalte verschwunden«, heißt es im saudade-fado-typischen Lobo Antunes-Stil über die verlorene Hoffnung.

In diesem Roman hat der bedeutende portugiesische Schriftsteller, der ungekrönte König der Polyphonie, seine großen psychoanalytisch-medizinischen Kenntnisse und sein beinahe anarchisches Formverständnis perfekt vereint.

Selten hat ein Roman bei der Lektüre solch große Verstörungen ausgelöst und so vehement am Fundament unserer Psyche gekratzt. Nichts ist mehr gewiss, alles ist in der Schwebe, eine schmerzhafte, opulente, erzählerische Kreisbewegung und am Ende taucht – wie aus einem wabernden Nebel der Demenz – eine Erkenntnis auf, die uns schon in der Werbung suggeriert wurde: Nichts ist unmöglich. Weder in der Literatur noch in unseren Köpfen.

Titelangaben

António Lobo Antunes: Für jene, die im Dunkeln sitzt und auf mich wartet

Aus dem Portugiesischen von Maralde Meyer-Minnemann

München: Luchterhand Verlag 2019

431 Seiten, 24 Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe