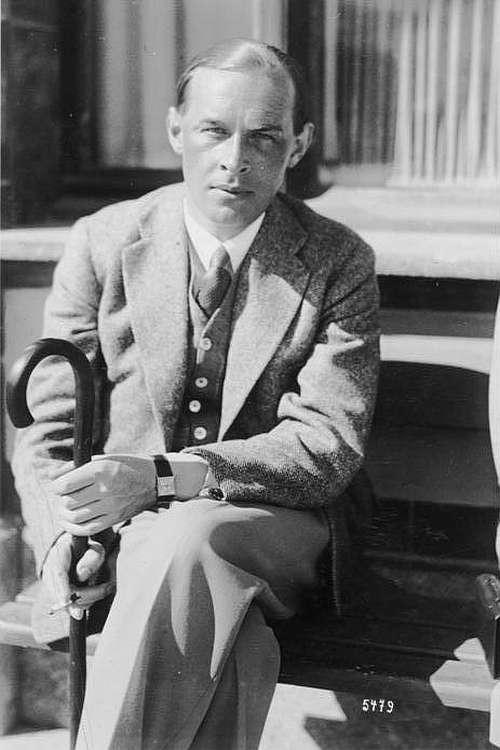

Lange fehlte ihm sowohl eine geografische wie eine politische Heimat. In der DDR war er schon in jungen Jahren mit dem SED-Regime überkreuz, im Westen wurden zwar seine Stücke gespielt, doch er galt im politischen Establishment als marxistischer Rebell. Erst nach dem Mauerfall wurde der bedeutende Dramatiker, Schriftsteller, Essayist und Theatermacher Heiner Müller heimisch, nachdem er 1992 gemeinsam mit Peter Zadek, Matthias Langhoff, Peter Palitzsch und Fritz Marquardt die Leitung des Berliner Ensembles übernommen hatte. Kürzlich wurde sogar ein Drehbuch-Fragment aus Müllers Feder entdeckt. Der Text ›Myer und sein Mord‹ erschien nun erstmals in der Dezember-Ausgabe von ›Theater der Zeit.‹ Von PETER MOHR

500.000 Bürger beteiligten sich an einer Demonstration für den Inhalt der Artikel 27 und 28 der Verfassung der DDR. Auf dem anschließenden Meeting auf dem Alexanderplatz ergriff auch der Dramatiker Heiner Müller das Wort.

Klassische Vorlagen erhielten durch Müllers eigenwillige Bearbeitung nicht selten eine neue Gestalt: Höllengemälde, in denen schaurige Untergangsvisionen zelebriert werden, mit Gewalt als fundamentalem Handlungselement. So geschehen 1985 bei der Uraufführung von ›Anatomie Titus Andronicus Fall of Rome‹ in Bochum, einer Müllerschen Bearbeitung des selten gespielten Shakespeareschen Rachedramas ›Titus Andronicus‹.

Dass dieses Stück ausgerechnet im Bochumer Schauspielhaus auf die Bühne kam, war kein Zufall. 1967 wurde im Haus an der Königsallee zum ersten Mal ein Heiner-Müller-Stück in der Bundesrepublik aufgeführt. Seitdem war der Dramatiker, der am 9. Januar 1929 im sächsischen Eppendorf als Sohn eines von den Nazis verfolgten SPD-Funktionärs geboren wurde, zum meistgespielten, wenn auch nicht meistgeliebten (zeitgenössischen) deutschen Bühnenautor der Nachkriegszeit avanciert.

Quer durch Europa (Paris entwickelte eine riesige Sympathiewelle) und sogar in den USA galten Heiner Müllers Stücke als »in«. Schon in den 1950er Jahren begann Müller, dessen favorisierte Autoren in dieser Zeit Schiller, Hebbel und Poe waren, Theaterstücke zu schreiben. Seine frühen Stücke ›Der Lohndrücker‹ (1956), ›Die Korrektur‹ (1957) und ›Die Umsiedlerin‹ (1961) behandelten reale Probleme der »sozialistischen Entwicklung« in der ehemaligen DDR. Der Dissens mit der SED war dabei vorprogrammiert. Die Stücke wurden in der DDR von den Spielplänen gestrichen und der Autor aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen.

Die meisten Werke, die sich mit realen Begebenheiten des Sozialismus auseinandersetzten, kamen in der DDR erst auf die Bühne, als die Inhalte, vom Staub überzogen, zur unprekären Historie geworden waren. Erst 1986 erhielt er aus den Händen von Erich Honecker für sein künstlerisches Werk den Nationalpreis der DDR.

Seine eigentliche Karriere als Dramatiker nahm jedoch im Westen ihren Lauf, wo die Extravaganz seiner Arbeiten von der Kritik als großes Theaterereignis gefeiert wurde. Von neuer Ästhetik war sogleich die Rede. Müllers Theatererfolge in den frühen 1970er Jahren waren natürlich auch ein Politikum, ein Vorzeigebeweis dafür, dass in der Bundesrepublik auch marxistische Künstler zu großen Ehren gelangen konnten.

Doch die Dankbarkeit des Autors hielt sich in Grenzen. »Ich glaube, dass die Bundesrepublik keine autochthone Kultur hat. Die kulturellen Impulse kommen im wesentlichen aus Österreich und der DDR, also von außen«, bekannte der Dramatiker in den frühen 1980er Jahren. Quer denken, das war Müllers Lebensmaxime. Er stand nicht nur dem Vereinigungsprozess äußerst skeptisch gegenüber, sondern empfand auch »keinerlei Schuldgefühle«, wenn er auf seine Stasi-Kontakte angesprochen wurde.

Nach der »Wende« war Müller fast nur noch als Regisseur tätig. Aber auch in dieser Rolle – man denke an die Bayreuther Festspiele – bevorzugte er den Bruch mit den Konventionen. Für seine eigenen schriftstellerischen Arbeiten schienen ihm die Stoffe ausgegangen zu sein. »Man weiß nicht mehr genau, an was man sich reiben soll. Mit ausgemachten Feindbildern lässt es sich im Theater besser leben«, bekannte der Dramatiker wenige Monate vor seinem Tod. Am 30. Dezember 1995 ist Heiner Müller – eine der schillerndsten und streitbarsten Figuren des deutschen Nachkriegstheaters – in Berlin (neun Tage vor seinem 67. Geburtstag) an einem Krebsleiden verstorben. Am 15. September wurde in diesem Jahr an seinem letzten Wohnort in der Muskauer Straße 24 im Berliner Stadtteil Kreuzberg eine Gedenktafel enthüllt.

| PETER MOHR

| Titelfoto: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1104-047 / Link, Hubert / CC-BY-SA 3.0, Bundesarchiv Bild 183-1989-1104-047, Berlin, Demonstration, Rede Heiner Müller, CC BY-SA 3.0 DE