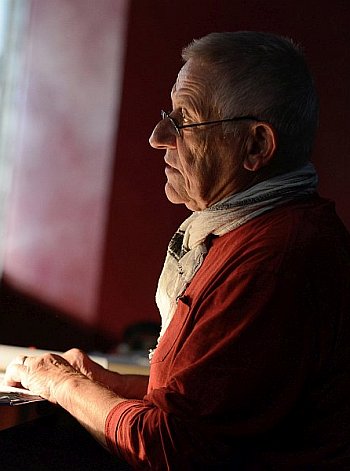

Wie die TAZ jetzt gemeldet hat, ist im Alter von 67 Jahren Uwe Nettelbeck in seinem Haus in Frankreich am vergangenen Mittwoch gestorben. Er war ein eigenwilliger Journalist, der sich schon zu seinen Lebzeiten aus dem Raum dessen, was »öffentliche Wahrnehmung« genannt werden kann, früh zurückgezogen hatte und als Herausgeber & Autor der von ihm gegründeten Zeitschrift ›Die Republik‹, deren jüngste Ausgabe im September 2006 erschien, nur noch einem kleinen Leserkreis bekannt gewesen sein dürfte. Von WOLFRAM SCHÜTTE

Uwe Nettelbeck war ein brillanter, viel beachteter & bewunderter Filmkritiker der Sechziger Jahre: als Redakteur im Feuilleton der Hamburger »Zeit«. Ein »Senkrechtstarter«. Dreimal sorgte er für eine über seine journalistische Tätigkeit hinausgehende öffentliche Aufmerksamkeit. Zum ersten Mal dadurch, dass er 1968 mit seinem Plädoyer für Hellmut Costards polemisch-satirischen Film »Besonders wertvoll« das Oberhausener Kurzfilmfestival fast gesprengt hätte; zum zweiten Mal, als er die querschnittsgelähmte Fernsehansagerin Petra Krause – eine Schönheit – heiratete; zum dritten Mal, als er kurz danach sich abrupt sowohl aus dem Journalismus als auch aus jeder anderen Öffentlichkeit zusammen mit seiner Frau zurück- & ein Leben als Privatier vorzog, das ihnen ererbter persönlicher Reichtum ermöglichte.

Uwe Nettelbeck war ein brillanter, viel beachteter & bewunderter Filmkritiker der Sechziger Jahre: als Redakteur im Feuilleton der Hamburger »Zeit«. Ein »Senkrechtstarter«. Dreimal sorgte er für eine über seine journalistische Tätigkeit hinausgehende öffentliche Aufmerksamkeit. Zum ersten Mal dadurch, dass er 1968 mit seinem Plädoyer für Hellmut Costards polemisch-satirischen Film »Besonders wertvoll« das Oberhausener Kurzfilmfestival fast gesprengt hätte; zum zweiten Mal, als er die querschnittsgelähmte Fernsehansagerin Petra Krause – eine Schönheit – heiratete; zum dritten Mal, als er kurz danach sich abrupt sowohl aus dem Journalismus als auch aus jeder anderen Öffentlichkeit zusammen mit seiner Frau zurück- & ein Leben als Privatier vorzog, das ihnen ererbter persönlicher Reichtum ermöglichte.

»Karriere« hätte Nettelbeck im Journalismus leichthin »machen« können; er war aber arroganter, eitler und bescheidener: Er zog es vor, als Privatier solitär zu sein – und sich zu schmeicheln, nur für sich und die »Happy few« und gegen »den Rest der Welt« zu schreiben.

Uwe Nettelbecks Glück, künftig weder für seinen Lebensunterhalt arbeiten, noch »dabei sein« oder »im Betrieb« sich seinen Namen und seine intellektuellen Fähigkeiten »versilbern« lassen zu müssen, gestattete ihm eine ganz & gar selbstbestimmte Existenz – allenfalls vergleichbar dem »ausgestiegenen« Millionenerbe Jan Philipp Reemtsma. Während dieser, zuerst als Mäzen des späten Arno Schmidt bekannt geworden, dann aber neben einem eigenständigen essayistischen Oeuvre seine intellektuellen und finanziellen Möglichkeiten zur Förderung und Initiierung weit gespannter literarischer und sozialpolitischer Aktivitäten bis heute öffentlich nutzte – also den Spuren großer kultureller Mäzene folgte –, erlaubte sich Uwe Nettelbeck mit der unregelmäßig erscheinenden Zeitschrift »Die Republik« den Versuch, in die Fußstapfen von Karl Kraus und dessen Periodikum »Die Fackel« zu treten.

Uwe Nettelbecks gesuchter und bis ins Detail hinein praktizierter Imitation der Krausschen Haltung & vor allem Methodik einer mit Zitaten arbeitenden Dokumentarsatire, welche eine Chronique scandaleuse der »Laufenden Ereignisse« des bundesdeutschen Journalismus-, Literatur-, Kultur- & Politikbetriebs zu schreiben unternahm, fehlte jedoch die ethische Legitimation und blieb die literarische Qualität des übergroßen Vorbilds versagt.

Der Karl-Kraus-Nachfolger Nettelbeck imitierte zwar bis zur unfreiwilligen Parodie den rigorosen Gestus des Wiener Satirikers – wenn es sich z. B. der »Republik»-Herausgeber wie der ›Fackel‹-Herausgeber vorbehielt, unliebsamen Abonnenten der Zeitschrift den Bezug zu kündigen –; aber da Nettelbeck (zurecht) dessen apokalyptisches Pathos vermied und der satirische Sprach- & Gedankenwitz von Karl Kraus ihm auch nicht zur Verfügung stand, blieb der aufklärerische Impuls seiner denunziatorischen Zitat-Sammlungen und Polemiken oft begleitet vom Dünkel der Häme und der Besserwisserei, dem ein schadenfrohes Publikum von Insidern leichthin applaudieren konnte.

Wo Nettelbeck sich jedoch als Kenner, Liebhaber und Sachwalter in der »Republik« (oder als Herausgeber) zeigte, indem er große oder vergessene Autoren wie Karl Philipp Moritz oder Herman Melville gegen die dürftige Gegenwart stellte, war sein Enthusiasmus beispielhaft.

Die journalistische Schattenwirtschaft dieses Privatiers eigener Interessen und Abneigungen war, alles in allem: merkwürdig. Wenn man ihn heute »kauzig« nennen würde, wüßte man: Wahrscheinlich könnte keiner noch etwas mit dem Wort und dem damit charakterisierten Typus anfangen.

Das hätte ihm womöglich sogar gefallen.