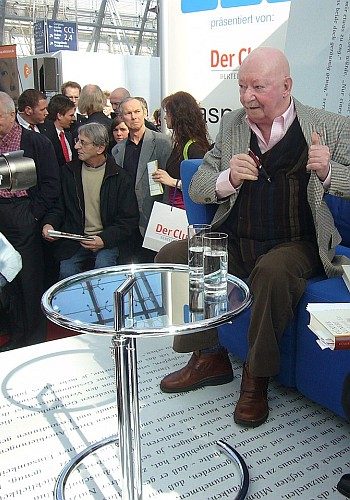

Menschen | Egon Krenz (Hg.): Walter Ulbricht

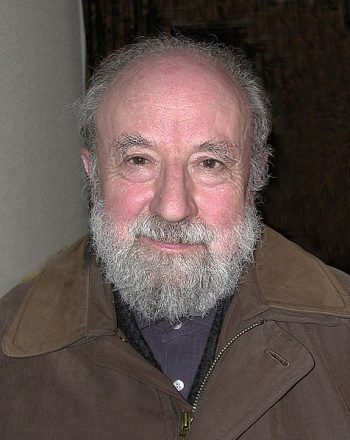

Auf der Liste der meistgehassten Politiker der ehemaligen DDR steht auch heute noch der erste Staats- und Parteichef Walter Ulbricht (1893-1973) weit oben. Dementsprechend blieb sein doppeltes Jubiläum, Geburts- und Todestag, in den deutschen Medien so gut wie unbeachtet. Egon Krenz, 1989 für kurze Zeit Staatsvorsitzender der DDR und damit übernächster Nachfolger Ulbrichts, erinnert an diese Jahrestage mit dem Band Walter Ulbricht. Von PETER BLASTENBREI

Krenz hat nicht weniger als 70 Mitarbeiter und Zeitgenossen Ulbrichts persönlich interviewt oder um Auskunft gebeten. Die Palette reicht dabei von Ministern und Politbüro-Mitgliedern über Künstler, Wirtschaftsfachleute, LPG-Vorsitzende und Sportler bis hin zu Personenschützern und dem letzten behandelnden Arzt des Staatsoberhaupts. Nicht alle Bereiche und Epochen konnten systematisch abgedeckt werden, denn die Zeit hat naturgemäß große Lücken in diesen Kreis gerissen. Auch die meisten Beiträger haben die 80 längst hinter sich gelassen (die Älteste ist die 103jährigen Elfriede Brüning). Es ist nicht das kleinste Verdienst des Bandes, diese Protagonisten der frühen DDR noch einmal, für viele wohl zum letzten Mal, befragt zu haben.

Inhalt und Sichtweise der einzelnen Beiträge schwanken beträchtlich nach dem Temperament der Befragten, aber auch danach, ob jemand über Jahre hindurch Mitarbeiter Ulbrichts war oder ihm nur einmal begegnet ist. Ähnlich stark wechseln Form und Stil der Berichte: neben anschaulichen, persönlich gefärbten Erzählungen stehen, eher selten, trockene und hölzerne Protokolle, die ins Neues Deutschland von dazumal gepasst hätten (Ewald Moldt). Der auch im Westen hochgeschätzte Valentin Falin, 1950/51 bei der sowjetischen Kontrollkommission in Berlin und 1971-1978 Botschafter in Bonn, überrascht mit einem punktuell bis zur Unverständlichkeit zugewucherten Text.

Kein »Jubiläumsband«

Wer angesichts von Herausgeber und Beiträgern eine Sammlung unkritischer Jubelartikel erwartet hatte, wird angenehm überrascht. Sicher, erklärte Gegner Ulbrichts, der DDR und ihres politischen und wirtschaftlichen Systems kommen hier nicht zu Wort – das war aber auch nicht zu erwarten. Dennoch, mehrere der Zeitzeugen finden durchaus klare Worte für Fehlleistungen des Staatsratsvorsitzenden. Professor Günter Benser, damals an der Humboldt-Universität mit dem Prestigewerk Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung befasst, kritisiert etwa, trotz grundsätzlichem Lob für Ulbrichts Wissenschaftspolitik, dessen Selbstüberschätzung als Historiker.

In den Erinnerungen von Günther Jahn und Harry Nick klingen die Schwierigkeiten auf, die die jungen Wirtschaftsreformer der 60er Jahre mit Ulbrichts zunehmend inadäquaten Umgang mit dem Neuen Ökonomischen System (NÖS) hatten, der schließlich zum Versanden dieses wichtigsten Wirtschaftsreformprojekts der DDR führte. Auch der Schriftsteller Hermann Kant »konnte nicht mit Walter Ulbricht«, wie er schreibt. Ein anderer Konflikt zieht sich untergründig durch das ganze Buch. Ansätze und Initiativen Ulbrichts fordern unweigerlich zum Vergleich mit der Honecker-Zeit ab 1971 heraus, ein Vergleich, gegen den die Zeitzeugin Margot Honecker betont anschreibt.

»Es wird zuviel kommandiert« (Ulbricht 1960)

Viele unbekannte, auch private Seiten Ulbrichts lassen sich hier entdecken, der aktive Sportler und Sportförderer, der Diskussionsredner ohne Berührungsängste, der begründeten Widerspruch akzeptierte, der Leser und Theaterbesucher, aber auch der Mann, der 1956 FKK in der DDR freigab. Auch Anekdoten gewinnen hier ihren Wert. Walter Ulbricht war ohne Zweifel ein aufrichtiger deutscher Patriot – und vielleicht gerade deshalb so erstaunlich naiv in Hinblick auf die Möglichkeit einer Verständigung mit der SPD der 50er Jahre oder auf die Zugkraft der Idee der Wiedervereinigung.

Anders als man im Westen wissen wollte (»Statthalter Stalins«), war er nie ein bequemer Juniorpartner Moskaus. Gemeinsam mit Pieck und Grotewohl wehrte sich Ulbricht (erfolgreich) gegen die Übernahme der spätstalinistischen Schauprozesse, später bestand er ebenso kategorisch auf einem für die DDR geeigneten langsamen Weg zur kollektiven Landwirtschaft und auf dem Fortbestehen privater Kleinbetriebe. Auch das NÖS war seit dem Sturz Chruschtschows 1964 massiver und grundsätzlicher Kritik aus der Sowjetunion ausgesetzt. 1968 stellte er sich auch außenpolitisch gegen die Breschnew, als er die Teilnahme der NVA am Einmarsch in die Tschechoslowakei verweigerte.

Krenz’ Zeitzeugenbefragung bietet ein außerordentlich farbiges und differenziertes Bild des leitenden Staatsmanns der frühen DDR. Sie bietet zugleich ein ebenso informatives und vielfach durchaus faszinierendes Bild des fernen zweiten deutschen Staates und des Lebens dort, gespiegelt in Leben und Karrieren ihrer überlebenden Protagonisten. Dazu tragen auch die gründliche Kommentierung der Texte und die beigegegebenen 90 Bilder bei.

Einen Aspekt der Hauptfigur wird man sicher vermissen, den Machtpolitiker Walter Ulbricht. Gerade deswegen aber belegt das Buch ein weiteres Mal, wie wenig die Geschichte der DDR als bloße Geschichte der Machterhaltung der SED zu verstehen ist.

| PETER BLASTENBREI

Titelangaben:

Egon Krenz (Hg.): Walter Ulbricht. Zeitzeugen erinnern sich

Berlin: Verlag Das neue Berlin 2013. 608 Seiten. 24,99 Euro