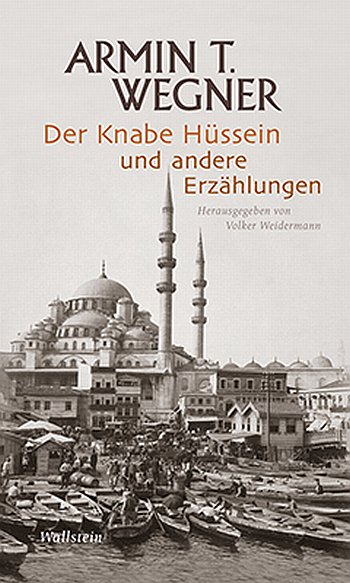

Kurzprosa | Armin T. Wegner: Der Knabe Hüssein und andere Erzählungen

Die Vergessenen dem Vergessen zu entreißen, das war das erklärte Ziel von Volker Weidermann mit seinem Buch der verbrannten Bücher. Es wurde vor fünf Jahren schnell zum Bestseller und rief Namen ins kollektive Gedächtnis zurück, die von den Nazis im Mai 1933 ein für alle Mal aus der Erinnerung ausgelöscht werden sollten. Und für eine sehr lange Zeit tatsächlich auch wurden. Unter den über hundert Autoren, die der Feuilletonchef der FAS damals porträtierte, war auch Armin T. Wegner, einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Weimarer Republik. Seine Erzählungen Der Knabe Hüssein und andere Erzählungen hat FLORIAN WELLE rezensiert.

Jetzt zeichnet Volker Weidermann mit Der Knabe Hüssein und andere Erzählungen für die Herausgabe des ersten Bandes einer von der »Armin T. Wegner Gesellschaft« auf mehrere Bände angelegten Werkedition verantwortlich. Mit ihr begegnet man nun wieder den Erzählungen, Reiseberichten und Gedichten dieses außerordentlichen Literaten und Abenteurers, der heute, wenn überhaupt, als moralische Instanz ein Begriff ist. So vergibt die »Armin T. Wegner Society of USA« seit 2003 einen Menschenrechts-Award für Filmschaffende.

Wegner, 1886 in Wuppertal geboren, ist ja schon früh ein homo politicus gewesen, der mit Briefen an die Mächtigen seiner Zeit und großem persönlichen Engagement konkrete Veränderungen herbeizuführen versuchte. 1919 wandte er sich in einem offenen Brief an Woodrow Wilson und setzte den amerikanischen Präsidenten über die Austreibung des armenischen Volkes in die mesopotamische Wüste in Kenntnis – nachdem Wegner als Krankenpfleger den polnischen Winterfeldzug 1914/15 mitgemacht hatte, war er Mitglied der Deutsch-Ottomanischen Sanitätsmission in der Türkei und wurde so Zeuge des Völkermordes an den Armeniern. Nach dem Krieg rief er dann den »Bund der Kriegsdienstgegner« ins Leben. Und im April 1933 verfasste er jenes Protestschreiben, das sein zukünftiges Schicksal besiegeln sollte.

»Für Deutschland« heißt der an Adolf Hitler adressierte Brief, in dem er den neuen Reichskanzler vor dem Hintergrund der erstmals konzertiert durchgeführten An- und Übergriffe auf Juden und deren Geschäfte auffordert, dem Treiben Einhalt zu gebieten: »Gerechtigkeit war stets eine Zierde der Völker, und wenn Deutschland groß wurde in der Welt, so haben auch die Juden daran mitgewirkt.«

Im Mai brannten Wegners Bücher, im August wurde er verhaftet, in mehrere Gefängnisse und KZs verschleppt und gefoltert. Zwar kam er Ende 1933 frei, war jedoch fortan ein gebrochener Mann, dem zu reden und zu schreiben so gut wie unmöglich war. Wegner ließ sich im italienischen Positano nieder, und als nach Kriegsende 1947 in Berlin der erste deutsche Schriftstellerkongress tagte, erklärte man ihn kurzerhand für tot. Tatsächlich ist Armin T. Wegner erst 1978 in Rom gestorben. Psychisch gesehen war er freilich in der Tat längst nur mehr ein Scheinlebender.

»Zwiegespräch mit einem Toten« ist ein bis dato unveröffentlichtes und undatiertes Manuskript überschrieben, das den famosen Band mit Erzählungen Wegners von 1910 bis in die Nachkriegszeit beschließt. Wegner muss es irgendwann nach 1947 geschrieben haben, um ein für allemal für sich zu klären, warum er so gut wie verstummt sei. Wegner begegnet in dem zwanzigseitigen Text einem »Fremden«, der niemand anderes als er selbst ist. Dieser stellt Fragen und Rückfragen, der Autor antwortet – ein eindringlicheres Dokument der genau prüfenden, schonungslos ehrlichen Selbstanalyse ist kaum denkbar.

Zunächst ist da die Scham, die Wegner die Lippen verschlossen hat: »Ohne Aufhören schämte ich mich meines Volkes und meiner selbst.« Dann der Vorwurf, der auch viele Juden wie etwa Paul Celan plagte, nämlich ungerechtfertigt überlebt zu haben: »Zu leben, ist das keine Schuld?« Schließlich die Erkenntnis, dass (Auf)Schreiben nicht mehr möglich sei: »Wozu? schrie es ohne Ende in mir. Entsetzen vor dem, was ich sagen wollte, hatte mich gepackt, das Grauen verschlug mir den Atem, jedes Wort wurde sinnlos, weil es überhaupt nicht möglich war, das Unsagbare zum Ausdruck zu bringen.«

Diese Zeilen Armin T. Wegners wiegen umso schwerer, als es ihm bis zu seiner Verhaftung 1933 gelungen war, das, was Menschen Menschen anzutun im Stande sind, schriftlich niederzulegen. Wegner schaute während seines Einsatzes am Bosporus 1915/16 immer ganz genau hin und verwandelte persönlich Erlebtes in autobiographische Vignetten oder fiktive Geschichten, die an Brutalität ihresgleichen suchen. Immer mit dem »ausdrücklichen Ziel«, wie Volker Weidermann im Nachwort schreibt, »der Welt mitzuteilen, was da geschieht«.

Wegner legte Zeugnis ab: nachzulesen etwa in den Aufzeichnungen aus der Türkei, die 1920 unter dem sarkastisch zu nennenden Titel Im Hause der Glückseligkeit erschienen waren. Sowie in den vier türkischen Novellen, die ein Jahr später herauskamen, aber schon 1917 entstanden sind. »Der Knabe Hüssein« und »Der Bankier« gehören zu ihnen, zwei erzählerische Glanzlichter des vorliegenden Bandes: sprachmächtig, gleichermaßen hart wie zärtlich.

Mit Gedichte in Prosa. Ein Skizzenbuch aus Heimat und Wanderschaft von 1910 lernt der Leser auch den ganz frühen Wegner kennen. Es wird viel geträumt in diesen Grotesken und Allegorien, man fühlt sich ein ums andere Mal an Alfred Kubins Roman Die andere Seite erinnert. Auch hier gibt es viel Phantastisches und präexpressionistisch Düsteres, das manches Mal kitschig zu werden droht.

Die Realität wird dann nur wenige Jahre später Armin T. Wegner einholen und sich auch für ihn als viel erschreckender und schrecklicher erweisen, als es seine Literatur vor 1914 ausgemalt hat. Und doch gibt es hier schon Sätze, die fast prophetisch auf Kommendes – weltgeschichtlich wie biographisch – verweisen. Der Schluss der Prosaballade »Der Schiffbrüchige« lautet: »Es gibt also ein Schicksal, das so grausam und sinnlos ist, dass es das Gute und Liebreiche sterben läßt und das Nutzlose zum Leben zwingt!«

| Florian Welle

Titelangaben

Armin T. Wegner: Der Knabe Hüssein und andere Erzählungen

Hg. von Volker Weidermann

Göttingen: Wallstein Verlag 2012

312 Seiten. 29,90 Euro