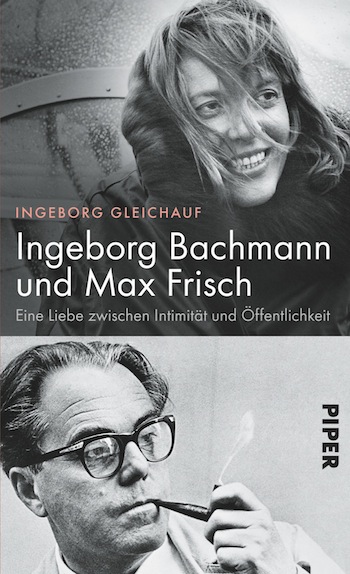

Menschen | Ingeborg Gleichauf: Ingeborg Bachmann und Max Frisch

Sie gehören zu den größten Literaten des 20. Jahrhunderts. Sie teilen ihre Leidenschaft, ihre Gedanken, später auch das Bett. In Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Eine Liebe zwischen Intimität und Leidenschaft wagt sich Ingeborg Gleichauf an die wechselvolle Geschichte des Schriftstellerpaares. Von EVA HENTER-BESTING

Max Frisch, Pfeife rauchend, an seinem Schreibtisch und als Dandy im Treppenhaus der gemeinsamen Wohnung in Rom. Ingeborg Bachmann vor den Propellern eines Flugzeugs, die Haare vom Wind zerzaust, zuhause beim Auflegen einer Schallplatte – es existieren Fotos aus der Zeit zwischen 1958 und 1962, aus der Zeit, als sie ein Paar waren. Doch gibt es keines, das die beiden zusammen zeigt. Die Beziehung Bachmann-Frisch ist eine der prominentesten und zugleich rätselhaftesten der deutschsprachigen Literaturszene. In ihrem Buch ist Ingeborg Gleichauf den vier vereinigten Jahren auf der Spur.

Gespräche im Alter

Zu Beginn sitzt der inzwischen 74-jährige Max Frisch dem jungen Regisseur Phillippe Pilliod im Garten seines Tessiner Anwesens gegenüber; erzählt offen über sein bewegtes Leben. Worum es gehen wird, wurde im Voraus besprochen: Frisch gibt dem Bekannten ein Interview, das später im Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Es ist ein Tag im Sommer 1985. Die Ruhe zerbricht, als ihr Name fällt – Ingeborg Bachmann. Die Beziehung mit ihr war zum Scheitern verurteilt und dennoch eine der wichtigsten Erfahrungen in seinem Leben. Keine Frau vor oder nach Bachmann hat ihn so geprägt wie sie. Mit ihrem Namen sind alle Erinnerungen wieder da, das Durcheinander der Gefühle, die Sehnsucht und Reue. Ohne sie wäre alles ganz anders gekommen.

Die Enttäuschung über den Bruch ist nachhaltig. Die Erwartungen waren so hoch: zwei bekannte und vielerorts anerkannte Schriftsteller, Einzelgänger, auf der Suche nach Zweisamkeit, jedem Zweifel zum Trotz.

Nichts ist geklärt

Sie haben sich geliebt. Sie konnten nicht mit- und nicht ohneeinander. Vieles stellte sich in ihren Weg; Gedanken, Zweifel, Bekannte. Was wirklich zwischen den Literaten und ihrem Umfeld ablief, ist bis heute nicht eindeutig geklärt, die Quellenlage schwierig. Nur wenige Details ließen sie nach außen dringen und der vielleicht alles aufklärende Briefwechsel verharrt vor der Veröffentlichung.

Ingeborg Gleichauf tastet sich an den wenigen Dokumenten entlang, die von der Beziehung erzählen. Sie sprach mit Freunden und Kollegen, unter anderem mit Hans Werner Henze, mit dem Bachmann bisweilen zusammenlebte. Gleichauf durchkämmte die Werke nach Sätzen, Versen, Wörtern, die auf die Partnerschaft hinweisen und suchte Orte auf, in denen die Erfahrungen der Jahre aufgehoben scheinen – Paris, Zürich, Rom.

Karfunkelhafte Diva

1958 macht Frisch den ersten Schritt. Er war schon damals ein Bewunderer Bachmanns bildhafter Lyrik – einer Mischung aus Sinnlichkeit und Intellektualität. Das Hörspiel »Der gute Gott von Manhattan« fasziniert ihn schließlich endgültig. Er will die Person dahinter kennenlernen und nimmt den Kontakt zu ihr auf. Gerade erst hat sich der 47jährige Max Frisch in seinem neuen Leben eingerichtet. Seinen Beruf als Architekt hat er aufgegeben, um sich gänzlich dem Schriftstellertum hinzugeben. Frau und Kinder hat er verlassen – geschieden ist er allerdings noch nicht.

Ingeborg Bachmann ist erst 32 und schon sagenumwoben: wunderschön, intelligent, zerbrechlich, gleichzeitig »karfunkelhafte Diva« und »femme fragile«. Auch sie kommt erst aus einer Beziehung mit Paul Celan – eine aus einer Reihe desaströser Liebschaften. Die Begegnung zwischen Frisch und Bachmann ist seit dem ersten Kontakt eine Herausforderung.

Ton eines Liebesromans

Am Abend des 3. Juli 1958 sitzen sie im Pariser Café Châtelet. Sie trinken einen Pernod und wollen sich ursprünglich die Biedermann-Inszenierung im Theater anschauen. Frisch verfällt dem Augenblick, »Ingeborg Bachmann, das brauchen Sie sich wirklich nicht anschauen«. Anstatt eines Theaterbesuchs verbringen sie den Abend alleine. Alsbald verliebt sich Frisch in die österreichische Kollegin, sie hingegen gleitet nur langsam in das Gefühl der Verliebtheit.

Die ersten Momente beschreibt Ingeborg Gleichauf im literarischen Ton eines Liebesromans. Dabei gerät sie immer wieder in die Versuchung, das Paar zu stilisieren: Frisch wird zum Frauenversteher, einem Werber, dem Bodenständigen; Bachmann gibt die hochemotionale, fragile Autorin, die zwischen Leben und Werk kaum unterscheiden kann. Die Eindrücke werden zum Grundtenor des Buches. Dennoch ist die psychologische Betrachtung eine Stärke der Freiburgerin, die leider erst nach knapp einem Drittel zum Vorschein kommt. Davor hängt sich Gleichauf an den Fakten auf, lässt kein Detail im Leben der Literaten aus. Anfänglich schlittern auch die Formulierungen, dann entwickeln sie sich zu einem mutigen, selbstbewussten Ton – Gleichauf löst sich von der Angst, nur Spekulationen zu äußern und findet ihren Zugang zum schillernden Schriftstellerpaar.

Eine Art Beziehung

Im Herbst folgt Bachmann in die Schweiz, Max Frischs Heimatland. Sie bewohnen ein Haus am Zürcher See, den Frisch so liebt. Die ruhige Idylle erreicht Bachmann nicht, sie fühlt sich nicht wohl; ist nie richtig angekommen. Der Gedanke an das gemeinsame Zusammenleben bereitet ihr Sorge, sie kann sich den Alltag zwischen Bett, Mahl und Schreibtisch nicht vorstellen. Zudem fühlt sich Bachmann fremd als Österreicherin in der Schweiz. Das Miteinander spielt sich auch deswegen nur Drinnen ab. Als Paar möchte sie mit Frisch nicht auftreten. Immerzu träumt sich die Dichterin fort – zu Paul Celan, mit dem sie einen regen Briefkontakt pflegt.

Gleichaufs Beschreibungen sind über weite Strecken detailreich und farbig. Die Person »Ingeborg Bachmann« wird in ihrer Unsicherheit plastisch, es wird vorstellbar, wie sich die Dichterin in der Fremde fühlt: verloren, beobachtet. In der italienischen Episode wird dann Frischs Charakter deutlich. Auch er kann sich nicht richtig einleben. Er kennt die Sprache nicht und Bachmann macht keine Anstalten ihm zu helfen. Seine spielerische Art die Verbindung zur Ewigen Stadt zu finden, missfällt ihr wegen der fehlenden Ernsthaftigkeit. Es ist für beide nicht leicht. Frisch kämpft außerdem mit der panisch anmutenden Eifersucht und Demütigung, wenn sich die Geliebte wieder für einige Wochen sang- und klanglos entzieht. Sie verschwindet manchmal über Wochen, geht nicht ans Telefon und gegenüber ihren Freunden bleibt Frisch meistens unerwähnt. Er fühlt sich ausgeschlossen. Die Spannungen der zwei so verschiedenen Künstler werden mit den Monaten und Jahren immer größer – bis es zum Bruch kommt, heftig und unvermittelt. In Briefen, Prosa, Gedichten schreit Bachmann ihre Betroffenheit heraus.

Anfällig für Spekulationen und Mutmaßungen

Frisch jedoch prescht nach vorne, eine Last fällt von ihm ab – es scheint, als schaue er nicht mehr zurück. Erst später gibt er zu, wie beharrlich ihn diese Beziehung begleitet hat. Die Einsicht über die Fragilität der Beziehung gewinnt er in Berzona, im Tessin. Alles wird präsent, als er mit Phillippe Pilliod im Garten sitzt. Selbst sagt er, »das Ende haben wir nicht gut überstanden, beide nicht.«

Obwohl das Buch eine persönliche Annäherung und die Sympathie für die Protagonisten eindeutig ist, vereinnahmt Ingeborg Gleichauf die Personen nicht. Vielmehr nähert sie sich dem Gefühlskosmos des Paares an, was ihr mit schöner Empathie gelingt. Allerdings wirkt es manches Mal, als sei die Autorin eine direkte Betrachterin des Geschehens. Der Text liest sich dadurch wunderbar lebendig und bildhaft, dem Leser werden die Höhen und Tiefen der explosiven »Amour fou« vor Augen geführt, doch ist er dementsprechend auch anfällig für Spekulationen und Mutmaßungen – war es wirklich so? Das sei dahingestellt. Dem Wahn dieser Liebe ist nie ganz beizukommen, und wie Gleichauf zugibt: »Alles ist offen und nichts ist geklärt«.

| EVA HENTER-BESTING

Titelangaben

Ingeborg Gleichauf: Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Eine Liebe zwischen Intimität und Öffentlichkeit

München: Piper 2013

224 Seiten. 19,99 Euro