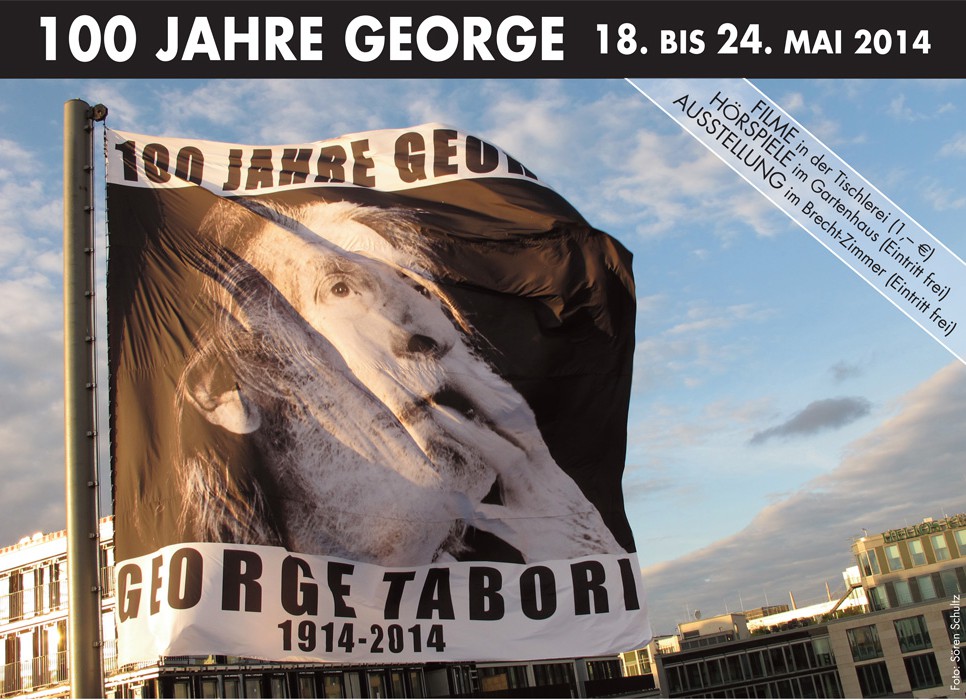

Menschen | George Tabori wurde vor 100 Jahren geboren

»Ich bin kein Regisseur, ich bin ein Spielmann. Ich bin grundsätzlich ein Fremdling. Erst hat mich das gestört, aber alle Theatermacher, die ich liebe, waren Fremde. Meine Heimat ist ein Bett und eine Bühne«, verkündet Dirty Don, das zumeist schlafende Bühnen-Ego aus Taboris letztem Stück Gesegnete Mahlzeit, das drei Monate vor seinem Tod im Rahmen der Ruhrfestspiele in Recklinghausen uraufgeführt wurde. – Der Georg-Büchner-Preisträgers George Tabori wurde vor 100 Jahren geboren (*am 24. Mai). Von PETER MOHR

Mit diesen Sätzen hatte George Tabori kurz und prägnant in einer Mischung aus Altersweisheit und Ironie seine eigene Rolle im Kulturbetrieb skizziert. »Er war ein weiser und kindlicher Mensch, ein wunderbarer Zauberer«, erklärte Claus Peymann.

Assoziative und subjektive Erinnerungsarbeit stand immer im Zentrum seines künstlerischen Werkes. Ob als Theaterautor, Regisseur, Intendant oder als Schriftsteller: Der Georg-Büchner-Preisträger des Jahres 1992 hat immer vehement gegen das Vergessen angekämpft – mit bitterbösem Zynismus, schonungsloser Offenheit und ästhetischen Grenzüberschreitungen. »Wenn das Theater überleben will, dann muss es sich mehr mit dem Leben beschäftigen und weniger mit dem Theater selbst«, forderte Tabori Anfang der 90er Jahre.

Leben bedeutete für Tabori, der am 24. Mai 1914 in Budapest als Sohn jüdischer Eltern geboren wurde, stets die Auseinandersetzung mit den unmenschlichen Verbrechen der Nazi-Diktatur. Seinem 1944 ermordeten Vater widmete Tabori das Theaterstück Kannibalen.

Während des Zweiten Weltkriegs war er in die USA emigriert und arbeitete zunächst in Hollywood als Drehbuchautor. Für Alfred Hitchcock schrieb er 1952 I confess – kein besonders erfolgreicher Streifen, doch ein einschneidendes Erlebnis für die weitere künstlerische Entwicklung. Tabori konnte den Schauspielern, die den Anweisungen des amerikanischen Film-Regisseurs auf Gedeih und Verderb ausgeliefert waren, die keinerlei kreative Freiräume mehr hatten, nichts abgewinnen.

Aus diesen Erfahrungen und aus seiner zehnjährigen Arbeit in Lee Strasbergs New Yorker Actors Studio resultierte seine bis zuletzt gültige Maxime: »Die Schauspieler müssen sich in Menschen verwandeln und nicht umgekehrt.«

Den Weg zum Theater fand er durch eine zufällige Begegnung in den USA mit dem von ihm verehrten Bert Brecht »Er war ein herrlich arroganter Mensch, aber nach Shakespeare der bedeutendste Dramatiker.«), dessen Stücke er mit großem Erfolg übersetzte.

Ende der 1960er Jahre stieß Tabori nach seiner Rückkehr nach Deutschland – trotz der wohlwollenden Unterstützung von Peter Zadek und Peter Stein in Bremen (wo er sein Theaterlabor installierte) – zunächst auf diskrete Zurückhaltung.

Als er im Dezember 1969 mit den am Berliner Schillertheater aufgeführten Kannibalen (die Uraufführung war ein Jahr zuvor in New York) erstmals auf eine deutsche Bühne kam, waren Publikum und Kritik gleichermaßen geschockt. KZ-Insassen verspeisten den Leichnam ihres zuvor in einem riesigen Topf gekochten Mithäftlings Puffi. Auch in seinen späteren Arbeiten (es sind rund drei Dutzend eigene Stücke aufgeführt worden) dominiert der Schrecken, das Grausame und Unfassbare.

»Seit Brecht und Beckett ist alles harmloser und frivoler geworden. Man rettet sich auf der Bühne mit Witzen und versucht, das Unerträgliche erträglich zu machen. Das ist gefährlich und nicht mein Weg«, befand Tabori über die deutschsprachige Theaterszene.

Ob im 1987 in Wien uraufgeführten Mein Kampf – eine Farce, in der Tabori Hitler als lachhafte Witzfigur karikiert – oder in Schuldig geboren, einer szenischen Collage nach der Vorlage von Peter Sichrovskys gleichnamigem Buch: Der Dramatiker kokettierte stets mit dem Entsetzen, holte düstere Ereignisse aus dem Dunkel des Vergessens zurück und setzte auf eine kathartische Wirkung. »Es gibt Tabus, die zerstört werden müssen, wenn wir nicht daran würgen sollen«, lautete die ästhetische Quintessenz.

Tabori war als Dramatiker und Regisseur stets ein schauspielerfreundlicher Theatermacher. Ob Michael Degen, Hanna Schygulla, Angelica Domröse, Hilmar Thate, Ulrich Tukur, Ignaz Kirchner oder seine letzte Ehefrau Ursula Höpfner: Sie alle konnten glänzen, weil er seine Mimen an der langen Leine agieren ließ und dem »intellektuellen, vergeistigten Theater« eine deutliche Absage erteilte.

George Tabori, der Ende der 80er Jahre seine Vorstellung von Theater knapp drei Jahre lang als Leiter des Wiener »Kreis« vergeblich in der österreichischen Hauptstadt zu etablieren versuchte, wurde später (verdientermaßen) mit Ehrungen überhäuft. Als erster nicht deutschschreibender Autor – die meisten seiner Stücke wurden von seiner vierten Ehefrau Ursula Höpfner ins Deutsche übersetzt – erhielt er 1992 gar den Georg-Büchner-Preis. In der Begründung wurde seine »kosmopolitische Phantasie in einer von Nationalismus und der Ausgrenzung von Minderheiten bedrohten Zeit« gepriesen.

Auch mit fortschreitendem Alter hat bei Tabori die Produktivität keineswegs abgenommen. In den letzten zehn Lebensjahren war noch ein knappes Dutzend Theaterstücke uraufgeführt worden – u.a. 2002 Erdbeben Concerto am Berliner Ensemble, wohin er 1999 mit Claus Peymann von Wien aus gewechselt war. Tabori hatte damals von seiner »letzten Lebensetappe« gesprochen, später bezeichnete er den Schritt nach Berlin »als großen Irrtum« und sehnte sich zurück nach Wien.

George Tabori hat in seinen Werken – trotz seiner bewegten Vita – nie abgeurteilt oder vordergründige Schuldzuweisungen ausgesprochen. Sein Bestreben war es stets, Erinnerungen wachzuhalten und die Aussöhnung zu forcieren. Am 23. Juli 2007 ist der große Dramatiker George Tabori, der Historiker, Schelm und Zyniker in Personalunion verkörperte, in Berlin im Alter vom 93 Jahren gestorben.

Rund um den 100. Geburtstag finden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt (u.a. am 23. Mai am Berliner Ensemble), und viele Radiosender erinnern mit Sondersendungen und Ausstrahlungen von Hörspielen an den großen Theatermacher George Tabori.