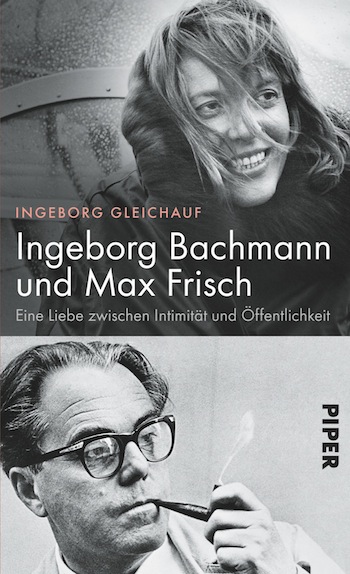

Menschen | Zum 90. Geburtstag von Jürgen Habermas

Der amerikanische Philosoph Ronald Dworkin umschrieb vor zehn Jahren anlässlich des 80. Geburtstags des europäischen Denkers dessen Werk und Wirken mit den Worten: »Jürgen Habermas ist nicht nur der berühmteste lebende Philosoph der Welt. Sein Ruhm selbst ist berühmt.« Ein Porträt von DIETER KALTWASSER

Begründet ist dies vor allem im Wechselspiel von philosophischer und soziologischer Reflexion und politischer Intervention von Habermas, der den Satz formulierte: »Es ist diese Reizbarkeit, die Gelehrte zu Intellektuellen macht.« Der Geist der Aufklärung und der Moderne sind in ihm genauso gegenwärtig wie die Erinnerung an die Niederlagen des Fortschritts in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Der Philosoph und streitbare öffentliche Intellektuelle wird als »Verfechter der Demokratie« und das »öffentliche Gewissen der Bundesrepublik« beschrieben. Zum Kritiker gesellschaftlicher Entwicklungen wird er dann, wenn diese hinter den Potenzialen eines freien, gerechten und sozialen Lebens zurückbleiben.

Der am 18. Juni 1929 in Düsseldorf geborene Jürgen Habermas studierte an den Universitäten Göttingen, Zürich und Bonn Philosophie, Psychologie, Deutsche Literatur und Ökonomie und promovierte in Bonn, wo er der »Welt der alten deutschen Universität« begegnet. Nach seinem Studium arbeitete er zunächst als freier Journalist für die ›FAZ‹ und den ›Merkur‹, bis er 1956 von dem aus dem Exil zurückgekehrten Theodor W. Adorno zur Mitarbeit am wieder eröffneten Institut für Sozialforschung in Frankfurt/Main eingeladen wird.

Der am 18. Juni 1929 in Düsseldorf geborene Jürgen Habermas studierte an den Universitäten Göttingen, Zürich und Bonn Philosophie, Psychologie, Deutsche Literatur und Ökonomie und promovierte in Bonn, wo er der »Welt der alten deutschen Universität« begegnet. Nach seinem Studium arbeitete er zunächst als freier Journalist für die ›FAZ‹ und den ›Merkur‹, bis er 1956 von dem aus dem Exil zurückgekehrten Theodor W. Adorno zur Mitarbeit am wieder eröffneten Institut für Sozialforschung in Frankfurt/Main eingeladen wird.

Der Gründungsvater der Kritischen Theorie, Max Horkheimer, schrieb in dieser Zeit einen skandalösen Brief an seinen Freund Adorno, in dem er Habermas der theoretischen Unzuverlässigkeit beschuldigte und sich über dessen »blinde« Bindung an den jungen Marx ereiferte. Hinter Begriffen wie »soziale Demokratie« witterte Horkheimer Rebellion und Aufstand. Habermas habilitierte sich in Marburg bei Wolfgang Abendroth. Wenige Jahre später kehrte er, nach einer Professur in Heidelberg, nach Frankfurt zurück.

Von 1971 bis 1980 war Habermas neben Carl Friedrich von Weizsäcker Direktor am Max-Planck-Institut in Starnberg zur Erforschung der Lebensbedingungen der technisch-wissenschaftlichen Welt, von 1980 bis 1982 war er Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialwissenschaften in München. Das 1982 erschienene Hauptwerk seiner Forschungen in dieser Zeit, die zweibändige ›Theorie des kommunikativen Handelns‹, wurde zu einem Höhepunkt und Meilenstein in der Geschichte der modernen Gesellschaftstheorie. 1982 tritt er als Direktor zurück und lehrt bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1994 als Professor für Philosophie in Frankfurt am Main.

Wirkungsmächtig sind neben der ›Theorie des kommunikativen Handelns‹ die Bücher ›Strukturwandel der Öffentlichkeit‹ (1962), ›Theorie und Praxis‹ (1963), ›Erkenntnis und Interesse‹ (1968) und später ›Der philosophische Diskurs der Moderne‹ (1985), ›Faktizität und Geltung‹ (1992), die beiden Bände ›Nachmetaphysisches Denken‹ (1988, 2012) sowie der aufsehenerregende Großessay ›Zur Verfassung Europas« (2012). Wie bei vielen seiner Generation 1929 geboren steht bei Habermas von Anfang an die Überzeugung, dass nach der Katastrophe des Hitlerregimes die Idee des Nationalstaats einer grundsätzlichen Revision bedarf und ein geeintes Europa geschaffen werden muss.

Doch seine frühe Aversion gegen das Nationale verleitete ihn nicht zu einer unkritischen Sicht auf Europa, in dessen politischen Bestrebungen er während der Zeit der Pariser und Römischen Verträge nur eine Integration der kapitalistischen Marktwirtschaft zu erkennen vermochte. Selbst als die Europäische Gemeinschaft gegründet war, hielt er sich mit Stellungnahmen zur staatlichen Verfassung Europas zurück.

Doch seine frühe Aversion gegen das Nationale verleitete ihn nicht zu einer unkritischen Sicht auf Europa, in dessen politischen Bestrebungen er während der Zeit der Pariser und Römischen Verträge nur eine Integration der kapitalistischen Marktwirtschaft zu erkennen vermochte. Selbst als die Europäische Gemeinschaft gegründet war, hielt er sich mit Stellungnahmen zur staatlichen Verfassung Europas zurück.

Erst in den 1980er Jahren gab sich der Philosoph als überzeugter Europäer zu erkennen, und meldete sich vor allem dann zu Wort, wenn der politische Einigungsprozess stockte. Die Euro-Krise sowie die halbherzigen, oft populistischen Reaktionen der Politik lasse ein Misslingen des europäischen Projekts als reale Möglichkeit erscheinen, so Jürgen Habermas in seinem Essay ›Zur Verfassung Europas‹. Er wendet sich dort gegen eine seit dem Scheitern des Verfassungsentwurfs im Jahr 2004 verselbstständigende postdemokratische Macht des Europäischen Rates der Staats- und Regierungschefs.

›Zur Verfassung Europas‹ enthält außer dem titelgebenden Kernessay u. a. den Aufsatz ›Das Konzept der Menschenwürde und die realistische Utopie der Menschenrechte‹. Die changierende Doppelbedeutung des Buchtitels weist sowohl auf den gegenwärtigen defizitären Zustand Europas als auch auf ein »überzeugendes Narrativ« für die Geschichte und vor allem die Zukunft der Europäischen Union hin. Dabei versucht Habermas Denkblockaden bezüglich der Transnationalisierung Europas aus dem Weg zu räumen, indem er, auf Kants Spuren, den Einigungsprozess in den langfristigen Zusammenhang der Verrechtlichung und Zivilisierung staatlicher Gewalt einordnet.

Die Chancen für ein demokratisch verfasstes Europa werden größer durch die Unterordnung der Nationalstaaten unter supranationales EU-Recht; die Einzelstaaten teilen sich die verfassungsgebende Gewalt des supranationalen Gemeinwesens zusammen mit der Gesamtheit der Unionsbürger. Die Volkssouveränität ist »ursprünglich geteilt«: Jeder Europäer ist zugleich Unionsbürger wie auch »Angehöriger eines europäischen Volkes«, eine »transnationale Demokratie« entsteht erst dann, wenn Unionsbürger und Völker als gleichberechtigte Partner im Gesetzgebungsprozess auftreten.

Diese transnationale Demokratie in Europa kann nur ein erster Schritt hin zu einer demokratisch verfassten Weltbürgergesellschaft mit einer globalen Verfassungsordnung sein, so die konkrete geschichtsphilosophische Utopie des Philosophen, mit der er bewusst an die mehr als zweihundert Jahre alte Schrift ›Zum ewigen Frieden‹ von Immanuel Kant und dessen Idee eines Weltbürgerrechts erinnert und anschließt. Deren Grundgedanke einer globalen Föderation von Republiken ist nicht erreicht und scheint es auf lange Sicht nicht. »Und gegenüber der Größenordnung dieser Probleme«, so schließt Habermas seine Überlegungen, »hat die Aufgabe, die wir in Europa lösen müssen, fast schon ein übersichtliches Format.«

Publizistischer Höhepunkt der diesjährigen Neuerscheinungen wird ein zweibändiges Werk von Habermas selbst sein, welches sich in einer subtilen Anlehnung an Herder ›Auch eine Geschichte der Philosophie‹ nennt und im Herbst erscheinen wird; ein über 1.700 Seiten starkes Alterswerk zum »Diskurs über Glauben und Wissen«.

Es ist ein Nachdenken über die Aufgaben des philosophischen Denkens, das an der vernünftigen Freiheit kommunikativ vergesellschafteter Subjekte festhält und soll Aufklärung darüber erteilen, »was unsere wachsenden wissenschaftlichen Kenntnisse von der Welt für uns bedeuten – für uns als Menschen, als moderne Zeitgenossen und als individuelle Personen«. Im Stil einer Genealogie soll es darüber Auskunft geben, wie die heute »dominanten Gestalten des westlichen nachmetaphysischen Denkens entstanden sind«.

Als Jürgen Habermas im Jahre 1988 seinen ersten Band »Nachmetaphysisches Denken« mit Aufsätzen zur Thematik eines nachmetaphysischen Denkens vorlegte, ging es ihm um eine »Selbstvergewisserung philosophischen Denkens«. Er wollte mit dieser Reflexionsfigur den Abstand deutlich machen, den die zeitgenössische Philosophie vor »bloßer Weltbildproduktion« einzunehmen habe. Doch wie kann ihr dies gelingen, ohne, so Habermas, »den Bezug zum Ganzen aufzugeben«? Ausdrücke wie »Weltbilder« und »Weltanschauungen«, wenn sie nicht pejorativ gebraucht werden, sind seiner Einsicht nach vor allem auf die »starken Traditionen« der Vergangenheit anzuwenden, auf die kosmologischen und theozentrischen Weltbilder der sogenannten Achsenzeit, wie Karl Jaspers sie einst nannte. An diesem großen Thema hat sich für ihn bis heute nichts geändert, wie man den bisherigen Hinweisen zu seinem neuen »Opus magnum« entnehmen kann. Einen Tag nach seinem Geburtstag wird der Philosoph in der Goethe-Universität Frankfurt einen Vortrag mit dem Titel ›Noch einmal: Moralität und Sittlichkeit‹ halten.

Zum 90. Geburtstag erscheint Roman Yos‘ bereits preisgekrönte Untersuchung ›Der junge Habermas. Eine ideengeschichtliche Untersuchung seines frühen Denkens 1952–1962‹, die zeigen soll, wie Jürgen Habermas seine »bereits in jungen Jahren ausgeprägten philosophisch-politischen Denkmotive allmählich in die Bahnen eines Systems überführte.« In diesem als Lernprozess begriffenen Verlauf trafen widersprechende geistige Einflüsse wie die von Schelling, Heidegger, Gehlen und Marx aufeinander und mussten verworfen oder vermittelt werden.

Zum 90. Geburtstag erscheint Roman Yos‘ bereits preisgekrönte Untersuchung ›Der junge Habermas. Eine ideengeschichtliche Untersuchung seines frühen Denkens 1952–1962‹, die zeigen soll, wie Jürgen Habermas seine »bereits in jungen Jahren ausgeprägten philosophisch-politischen Denkmotive allmählich in die Bahnen eines Systems überführte.« In diesem als Lernprozess begriffenen Verlauf trafen widersprechende geistige Einflüsse wie die von Schelling, Heidegger, Gehlen und Marx aufeinander und mussten verworfen oder vermittelt werden.

Zu seiner Studie bewog Yos der Befund eines »fehlenden Hauptdiskurses« in der Rezeption, »etwa über den Stellenwert des Habermas’schen Gesamtwerks«, und dies weise darauf hin, »dass die Theorie in ihrer Genese, das heißt auch in ihren vormaligen Gestalten und revidierten Entwürfen, noch nicht hinreichend durchdrungen wurde.« Sein Buch zum Denken des »jungen Habermas« »möchte diesem Mangel entgegentreten und einen theoriegeschichtlichen Beitrag zur Situierung von Werk und Person leisten.«

Der Aufbau der Studie erfolgt in Form einer Zweiteilung, einem stärker zeithistorisch »rückgebundenen« ersten Teil, in dem es anhand der Auswertung früher Texte um die Herausarbeitung von bis heute wirkenden »Denkmotiven« geht, und einem an systematischen Problemen orientierten zweiten Teil, in dem es um die Rekonstruktion der »Denkwege« des Philosophen geht. Eine Art Leitfaden ist die kritische Diskussion des Textzusammenhanges, an ihm orientiert sich die Darstellung der einzelnen Kapitel und ermöglicht es dem Leser zudem, den oft verschlungenen Pfaden von Habermas‘ Denken angemessen folgen zu können.

Die Untersuchung zum Denken des »jungen Habermas« ist ein exzellent verfasster theoriegeschichtlicher Beitrag. Im Fokus stehen u.a. die Bonner Dissertation über Schelling, die in den Jahren 1952 bis 1954 entstand und bei Erich Rothacker geschrieben wurde, sowie die Marburger Habilitationsschrift ›Strukturwandel der Öffentlichkeit‹ die bei Wolfgang Abendroth Ende 1961 zum Abschluss gebracht wurde.

Zum Ende seines Buches wendet sich Yos einem Beitrag des Philosophen von 1961 zu, der den Titel ›Der deutsche Idealismus und die jüdischen Philosophen‹ trägt. In ihm erwähnt Habermas, er habe noch vor »wenigen Jahren im Philosophischen Seminar an einer unserer großen Universitäten« die Behauptung gehört: »Juden bringen es bestenfalls zu Sternchen zweiter Ordnung.« 2011 hielt Habermas einen Vortrag auf Schloss Elmau, in dem er mitteilt, dass dies eine Bemerkung des Bonner Professors Erich Rothacker gewesen sei, der damals von »Juden und Frauen« gesprochen habe. Rothacker war seit 1932 Mitglied des Nationalsozialistischen Lehrerbundes.

Der Vortrag von Habermas endet mit den Worten: »Nach meinem Eindruck verdankt die politische Kultur der alten Bundesrepublik ihre zögerlichen Fortschritte in der Zivilisierung ihrer Einstellungsmuster zu einem guten, ja ausschlaggebenden Teil jüdischen Emigranten.« Sie verdanke diesen »glücklichen Verlauf vor allem jenen, die großmütig genug waren, in das Land zurückzukehren, aus dem sie vertrieben worden waren. Von ihnen haben ein, zwei akademisch ›vaterlose‹ Generationen gelernt, wie man von einem korrumpierten geistigen Erbe die Traditionen unterscheidet, die es wert sind, fortgeführt zu werden.«

| DIETER KALTWASSER

| Titelfoto: WOLFRAM HUKE at en.wikipedia , http://wolframhuke.de, JuergenHabermas retouched, CC BY-SA 3.0

Lesetips

Jürgen Habermas: Auch eine Geschichte der Philosophie 2 Bde.

Berlin: Suhrkamp Verlag 2019

1700 Seiten, 98 Euro

geplantes Erscheinen: 30.09.2019

Roman Yos: Der junge Habermas

Eine ideengeschichtliche Untersuchung seines frühen Denkens 1952–1962

Berlin: Suhrkamp Verlag 2019

521 Seiten, 26 Euro

| Leseprobe

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander