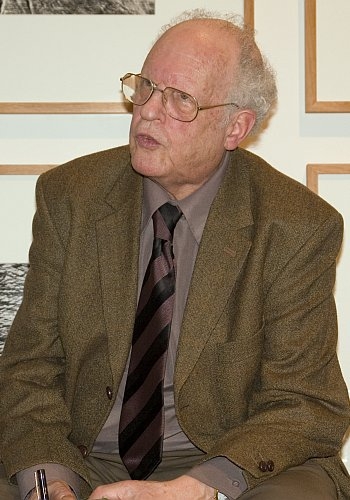

Menschen | Zum Tod des Nobelpreisträgers Günter Grass

Günter Grass war nicht nur einer der bedeutendsten deutschsprachigen Gegenwartsschriftsteller. Er war auch über mehr als sechs Jahrzehnte künstlerischer Tätigkeit stets ein streitbarer und umstrittener Zeitgenosse. Von PETER MOHR

Noch vor ziemlich genau drei Jahren hatte Grass mit seinem israel-kritischen Gedicht »Was gesagt werden muss« wieder ganz stark polarisiert. Als »notwendige Torheit« hatte er später diesen formal hoffnungslos verunglückten und auch inhaltlich fragwürdigen Text bezeichnet. Das war auch eine Facette des bedeutenden Schriftstellers: seine Impulsivität und Unberechenbarkeit.

Noch vor ziemlich genau drei Jahren hatte Grass mit seinem israel-kritischen Gedicht »Was gesagt werden muss« wieder ganz stark polarisiert. Als »notwendige Torheit« hatte er später diesen formal hoffnungslos verunglückten und auch inhaltlich fragwürdigen Text bezeichnet. Das war auch eine Facette des bedeutenden Schriftstellers: seine Impulsivität und Unberechenbarkeit.

Schon 2006 waren die publizistischen Wellen ganz hoch geschlagen, als Grass im Vorfeld der Veröffentlichung seines autobiografischen Romans Beim Häuten der Zwiebel seine SS-Mitgliedschaft nach jahrzehntelangem (Ver)Schweigen »gestanden« hatte. Das Denkmal des aufrichtigen Radikaldemokraten hatte zwar einige »moralische Risse« davon getragen, doch die Reputation des Schriftstellers Grass blieb davon unbeschadet.

Dieses schonungslos offene und durchaus selbstkritische Buch liest sich noch heute wie eine erzählerische Häutung des »Blechtrommlers« Grass. In nüchterner, unpathetischer Erzählweise blickt Grass zurück: auf Kindheit und Jugend, in denen er mit Hilfe von Klebebildern erstmals mit der bildenden Kunst in Berührung kam, auf seine späteren Verfehlungen als Jugendlicher, der von den »Helden von Narvik« berauscht war, freiwillig der Waffen-SS beitrat und der sich die Frage stellte, ob der Wirrnis seiner Tagträume ein wenig Todessehnsucht beigemengt war.

Günter Grass hatte es nicht immer leicht im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Der frühe Erfolg der Blechtrommel war mehr Fluch als Segen, über viele Jahre wurde sein international anerkannter Erstling als Vergleich herangezogen, um andere Werke zu »verreißen«. Es war zwar keine Versöhnung erster Klasse, aber seit der Nobelpreisverleihung vor 15 Jahren ging das deutschsprachige Feuilleton wesentlich behutsamer mit Günter Grass um. Der Respekt vor der bedeutendsten Auszeichnung der literarischen Welt hatte zum Einlenken geführt – auch mit dem unbequemen politischen Zeitgenossen Günter Grass.

»Ja, ich liebe meinen Beruf. Er verschafft mir Gesellschaft, die vielstimmig zu Wort kommt und möglichst wortgetreu ins Manuskript finden will. Am liebsten begegne ich meinen mir vor Jahren entlaufenen oder vom Leser enteigneten Büchern, wenn ich vor Zuhörern lese, was geschrieben und ausgedruckt zur Ruhe kam«, erklärte Günter Grass im Dezember 1999 in seiner Nobelpreisrede.

Der kleine Trommler

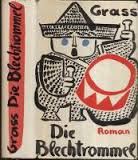

Wohl kaum eine andere Romanfigur aus der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur hat so große Popularität erlangt wie Günter Grass‘ Oskar Matzerath aus der Blechtrommel (1959). Der kleine Trommler, der aus Protest gegen seine Umwelt sein Wachstum vor Erreichen der 1-Meter-Grenze einstellte, der mit seinen spitzen Schreien selbst Glas zum Bersten brachte (die Verfilmung von Volker Schlöndorff mit David Bennent in der Hauptrolle war ebenfalls ein Meisterstück), dieser zwergwüchsige Rebell verkörpert auch ein wenig von Günter Grass‘ Geisteshaltung: unbequem, gegen den Strom schwimmend, Mahner und latenter Revoluzzer in einer Person.

Günter Grass wurde am 16. Oktober 1927 in Danzig geboren und besuchte nach einer Steinmetzlehre als Meisterschüler die Düsseldorfer Kunstakademie. Viele seiner Bücher hat er später mit eindrucksvollen Radierungen und Aquarellen illustriert. 1956 debütierte er mit bescheidenem Erfolg mit dem Lyrikband Die Vorzüge der Windhühner, ehe ihm 1958 auf der Tagung der Gruppe 47 mit einer Lesung aus der noch unvollendeten Blechtrommel der Durchbruch gelang. Mit der meisterlichen Novelle Katz und Maus (1961) und dem zweiten Roman Hundejahre (1963) erreichte Grass – gerade 36-jährig – schon früh seinen ersten literarischen Höhepunkt.

Schon zu dieser Zeit nutzte der Autor seine Popularität, um in das aktuelle Tagesgeschehen einzugreifen. In den 1960er Jahren unterstützte Grass die SPD im Wahlkampf, er war einer der Initiatoren des Verbandes Deutscher Schriftsteller, Herausgeber der Zeitschrift »L ’76« (später »L ’80«) und leidenschaftlicher Verfechter der Brandtschen Ostpolitik. Sein öffentliches Engagement hat ihm freilich mehr Feinde als Freunde beschert. So auch 1992, als sich der Skeptiker Grass auf der Buchmesse in Frankfurt zu Wort meldete und als Folge der (nach seinem Gusto) zu schnell vollzogenen deutschen Einheit eine »zweite, unbarmherzige Trennung« beklagte.

Vor allem konservativen Kreisen war Grass stets ein Dorn im Auge; seine Bücher wurden oftmals nicht nach dem künstlerischen Wert, sondern nach der »Gesinnung« ihres Verfassers abgeurteilt. Wenn gleich Grass nur noch mit dem Krebsgang (2002) an den Glanz der frühen 60er Jahre heranreichte, wurden die späteren Werke (ausgenommen die wirklich misslungenen Bücher Örtlich betäubt und Kopfgeburten) viel zu schlecht von der Kritik aufgenommen; die Rezensionen gerieten nicht selten zum peinlichen Feuilletonisten-Wettstreit um die originellsten Verrisse.

Der anscheinend so starke Autor, der in seinem Innern allerdings ein höchst sensibler Zeitgenosse war, zog sich nach Erscheinen seines Romans Die Rättin (1987/später mit Matthias Habich und Sunnyi Melles verfilmt) und der anschließenden Verrisswelle nach Indien zurück. Nach seiner Rückkehr erschien der Band Zunge zeigen. 1995 war Grass Opfer einer schlimmen öffentlichen, unter dem literarischen Deckmantel getarnten Hetzkampagne geworden. Der 21. August 1995 ist ein Datum, das Günter Grass nie vergessen hat. Es war ein Montag, der in die Geschichte einging und ein denkbar schlechtes Licht auf den deutschen Journalismus und die Literaturkritik warf.

Der »Spiegel« veröffentlichte Marcel Reich-Ranickis vernichtende Kritik des gerade erschienenen Grass-Romans Ein weites Feld. Die Kritik zielte schon unter die Gürtellinie , da sie nicht literarisch, sondern ideologisch motiviert war, aber den Gipfel der Geschmacklosigkeit bot die »Spiegel«-Titelseite mit einer Fotomontage, die den Frankfurter Kritiker zeigte, wie er Grass‘ Buch zerriss. Das Lesepublikum ließ sich von der anschließenden Verrisswelle nicht beeindrucken – das »weite Feld« wurde zu einem Bestseller.

Dem gleichermaßen empfindsamen wie impulsiven Autor Grass mangelte es oft auch an Souveränität, denn er begab sich 1997 in seinem Band »Fundsachen für Nichtleser« auf ein ebenso fragwürdiges Niveau: »Meine Kritiker/ wissen nicht, wie man das macht:/ Zaubern auf weißem Papier./ Meister, dürfen wir/ über die Schwelle treten?/ Doch selbst als Lehrlinge taugen sie wenig/ und bleiben traurig/ ohne Begriff.«

Günter Grass hat oftmals auf die Angriffe reagiert und verbale Giftpfeile aus dem Köcher gezogen, die so schrill klangen, wie einst die Schreie des zwergwüchsigen Trommlers Oskar Matzerath in der Blechtrommel. Seinen Lesern hat er es nie leicht gemacht, literarische Moden waren nie seine Sache, seine Bücher stellten sich meistens quer zum Zeitgeist und ragten wie erratische Blöcke aus dem Wust der Fast-Food-Literatur heraus. »Erst wenn wir aufgeben, den Stein am Fuß des Berges liegen lassen, wenn wir nicht mehr Sisyphus sein wollen, erst dann wären wir verloren«, heißt es in der »Rättin«. Also es ist es jetzt an uns Lesern, den Stein weiter zu Berge zu tragen und uns der Grass-Lektüre, die eben auch einer Sisyphusarbeit gleichkommt, weiterhin zu stellen.

Am Montag ist der große Schriftsteller, der geehrte Nobelpreisträger und streitbare Zeitgenosse im Alter von 87 Jahren in Lübeck gestorben.