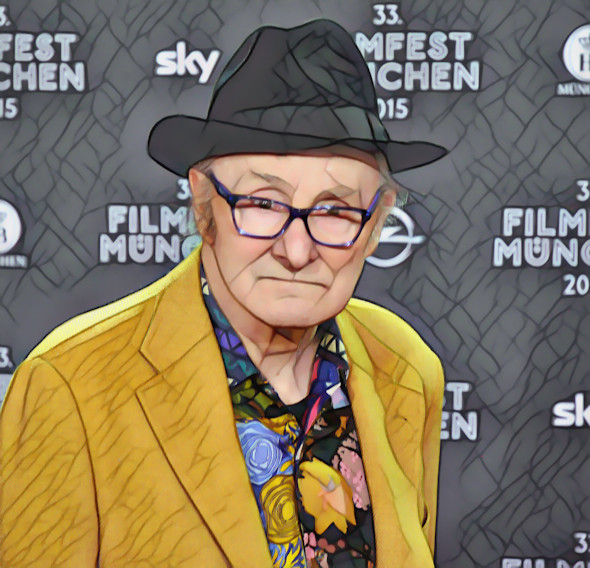

Menschen| Mario Vargas Llosa

Vielfältig sind die Themen der Romane, Essays und Artikel des peruanischen Schriftstellers und Journalisten Mario Vargas Llosa, dessen Gesamtwerk mehrfach ausgezeichnet wurde. Eine Würdigung zum 80. Geburtstag von BETTINA GUTIÉRREZ

»Die Aufgabe der Literatur ist es, einen Widerstand gegen die Macht zu bilden. Gute Literatur zeigt die Unzulänglichkeiten des Lebens, die Begrenztheit der Macht« bekannte der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa einst in seiner Autobiographie Der Fisch im Wasser (1995). Hier erzählt er freimütig von seinen literarischen und politischen Anfängen und der Zeit als peruanischer Präsidentschaftskandidat in den Jahren 1987-1990.

»Die Aufgabe der Literatur ist es, einen Widerstand gegen die Macht zu bilden. Gute Literatur zeigt die Unzulänglichkeiten des Lebens, die Begrenztheit der Macht« bekannte der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa einst in seiner Autobiographie Der Fisch im Wasser (1995). Hier erzählt er freimütig von seinen literarischen und politischen Anfängen und der Zeit als peruanischer Präsidentschaftskandidat in den Jahren 1987-1990.

Ohne jegliche Ressentiments schildert er seinen Wahlkampf, seine Niederlage und den Aufstieg des politischen Gegners Alberto Fujimori. Ob er sich moralisch verpflichtet gefühlt habe, Peru von der drohenden »cleptocracia«, das heißt der korrupten Regierung eines Alberto Fujimori zu befreien oder ob es nur »die Lust an einer erregenden und riskanten Erfahrung, daran, im wirklichen Leben den großen Roman zu schreiben« gewesen sei, lässt er offen. Auf die professionelle Politik und den Kampf um die Macht wollte er sich nicht mehr einlassen und stellte währenddessen fest, dass seine wahre Berufung die Literatur und seine eigentliche Rolle die des engagierten Schriftstellers sei, der sich als »sozialer und politischer Rebell« verstehe. Das Motiv der Macht ist dennoch eine Konstante in seinem literarischen Werk geblieben.

So beschreibt er in seinem Roman Die Stadt und die Hunde (1966) seine eigenen Erfahrungen in der in Lima gelegenen Militärakademie Leoncio Prado, in der Jugendliche aller Gesellschaftsschichten untergebracht sind. Militärische Riten, Unterdrückung und grausame Kämpfe gehören dort zum Alltag der jungen Kadetten, die sich gegenseitig quälen und einer selbst auferlegten Hierarchie folgen. Die Handlung endet mit dem tragischen Tod des Protagonisten Ricardo, einem empfindsamen Einzelgänger, der den Beinamen »der Sklave« trägt.

Ähnlich wie in Robert Musils Die Verwirrungen des Zöglings Törleß (1906) führt Vargas Llosa dem Leser ein gesellschaftliches System vor Augen, in dem Gefühle und Sensibilität Schwäche bedeuten und das von Unwerten wie den zwischenmenschlichen Machtverhältnissen geprägt ist. Es ist ein Thema, das er auch in seiner frühen Erzählung Sonntag (2016) aufgreift, in der es um eine Mutprobe zwischen zwei jungen Männern geht, die jedoch ein versöhnliches, ja fast freundschaftliches Ende nimmt.

Von einer omnipräsenten Gewalt und den Folgen wirtschaftlicher und politischer Missstände im entlegenen peruanischen Hinterland handeln Das grüne Haus (1968) und Tod in den Anden (1996). Mittels kunstvoll ineinander verschachtelter Erzählstränge entwirft er in Das grüne Haus einen hermetischen Kosmos, in dessen Mittelpunkt ein Bordell im Urwald steht, um das sich mythische Geschichten über das Verhältnis zwischen Militär, Kirche und der indigenen Bevölkerung ranken. Tod in den Anden spielt sich wiederum in den 80er Jahren ab, der Zeit, als Peru durch den Terrorismus des »Leuchtenden Pfads« und eine wirtschaftliche Krise gebeutelt wurde, die zur Verarmung eines Großteils der Bevölkerung führte. Es sind Romane, die sich dem europäischen Leser nicht leicht erschließen und die profundere Kenntnisse der peruanischen Gesellschaft und Zeitgeschichte erfordern.

Der Diktatorroman Das Fest des Ziegenbocks (2001) beschäftigt sich ebenfalls mit den Auswirkungen der Macht, welche er an dem tyrannischen Regime des dominikanischen Diktators Rafael Leónidas Trujillo, der »der Ziegenbock« genannt wurde und 1961 bei einem Attentat ums Leben kam, verdeutlicht. Und in Das Paradies ist anderswo (2004) und Der Traum des Kelten (2011) erzählt er vom Leben zweier heldenhafter Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, die sich für die Entrechteten einsetzten. Flora Tristan, die Großmutter des französischen Malers Paul Gaugin, setzte sich für die Rechte der Frauen und Arbeiter ein. Der Ire Roger Casement prangerte die menschenunwürdige Behandlung der Einheimischen im belgischen Kongo an.

Auch Mario Vargas Llosa hat sich in seinen literarischen Werken und Zeitungsartikeln immer wieder für die Menschenrechte, Demokratie und Freiheit des Einzelnen eingesetzt. Seine Essays befassen sich allerdings nicht nur mit gesellschaftlichen und politischen Themen. Zu den bekanntesten und beliebtesten literaturwissenschaftlichen Schriften gehört Die ewige Orgie. Flaubert und Madame Bovary (1980), ein Text, der dem Leser einen Einblick in sein persönliches Verhältnis zu diesem Klassiker der Weltliteratur gibt, den er teils analytisch, teils gefühlsbetont interpretiert.

Mit dem Leben und Wirken des Malers und Karikaturisten George Grosz setzt er sich dagegen in Ein trauriger, rabiater Mann. Über George Grosz (2000) auseinander. Als Hommage an die Hochkultur und Kritik an der oberflächlichen Unterhaltungskultur ist Alles Boulevard. Wer seine Kultur verliert, verliert sich selbst (2013) aufzufassen. Differenziert betrachtet er hier das Phänomen einer sich rasant ausbreitenden Massenkultur, die sich an ein träges, passives Publikum richtet, das sich nicht mehr mit ernsthaften Fragestellungen auseinandersetzen möchte, sondern das sich nur an kommerziellen Standards orientiert.

In einer über ihn veröffentlichten Reportage der argentinischen Journalistin Leila Guerriero, die 2013 in einer Wochenendbeilage der spanischen Tageszeitung El País und hierzulande in dem Band strange fruit (2014) erschienen ist, bekennt er sich erneut zur Literatur: »Du kannst ein wundervolles Leben führen, aber es wird nie deinen Erwartungen gerecht. Einer der Mechanismen, die wir ersonnen haben, um diese Leere auszufüllen, ist die Literatur; sie ermöglicht dir das Leben zu leben, das du nicht leben kannst. Ein erfülltes Leben gibt es nicht.«

Dass Mario Vargas Llosa kein erfülltes Leben geführt hat, kann man bezweifeln. Daran, dass er in der engagierten Literatur eine Erfüllung gefunden hat, lässt er keine Zweifel. Sein jüngster in Spanien und Lateinamerika verlegter Roman Cinco esquinas, das heißt »Fünf Ecken«, beleuchtet die Amtszeit des ehemaligen peruanischen Präsidenten Alberto Fujimori, der wegen unzähliger Menschenrechtsverletzungen und der Veruntreuung von mehr als 300 Millionen Dollar zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde.

Reinschauen

Mario Vargas Llosa: Sonntag

Aus dem Spanischen von Thomas Brovot

Berlin: Insel 2016

64 Seiten. 16.- Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander