Comic | ICSE 2016 Spezial: Interview mit Igort

Schon seit den 1980er Jahren ist der italienische Comic-Zeichner, der unter dem Pseudonym Igort schreibt und zeichnet, kaum wegzudenken aus der europäischen Comic-Szene – was einerseits nicht verwundert, arbeitet er doch sogar für japanische Verlage, und sein Buch ›5 ist die perfekte Zahl‹ wurde 2003 auf der Frankfurter Büchermesse zum Comic des Jahres gekürt, was andererseits seltsam anmutet, sind doch seine Comics nonfiktional und überaus schlicht. In den letzten Jahren widmete sich Igort dem Portraitieren von einfachen Leuten in fremden Ländern, etwa in seinen Graphic Novels ›Berichte aus Japan‹, ›Berichte aus Russland‹ oder ›Berichte aus der Ukraine‹ (alle auf Deutsch erschienen bei Reprodukt). PHILIP J. DINGELDEY sprach auf dem diesjährigen Internationalen Comic Salon in Erlangen mit dem Zeichner über dessen Konzept und dokumentarischen Stil, seine Sicht auf Osteuropa und das Leben der Menschen dort – und warum er zwar politische nichtfiktionale Comics erschafft, jedoch nicht über Politik reden will, es aber dann doch irgendwie tut.

TITEL : Sie schreiben und zeichnen dokumentarische Portraits über fremde Länder wie die Ukraine, Russland oder Japan, aber auch über Menschen und manchmal über vergangene Epochen, wie den Stalinismus. Warum haben Sie dafür die Comicform gewählt?

Igort: Weil ich ein Comicmacher bin. Das ist meine Sprache. Die Frage ist eher, warum ich mich dazu entschieden habe, wahre, nichtfiktionale Geschichten zu erzählen. Ich arbeite seit 35 Jahren im Comicbereich und habe schon viele Bücher verfasst. Normalerweise kommt in meinen Geschichten die Erfahrungen aus der Erinnerung, und Erinnerungen und alle Arten von Büchern, auch die fiktiven, sind, glaube ich, für jeden Künstler mehr oder weniger bedeutsam.

Mein echter Name ist Igor, und mein Vater war Komponist, der der russischen Musik sehr nahe stand. Und meine Großmutter erzählte mir die Geschichten der russischen Romane, und zwar bevor ich lesen oder schreiben konnte. Für mich waren Künstler daher wie Onkel. Ich habe mich dazu entschieden, ein Buch über Anton Čechov zu machen – anhand seines Hauses. Also musste ich dorthin gehen, um zu sehen, wie die Orte aussahen und wo sie sich in der Ukraine befanden und warum Čechov dort leben musste. Aber um dorthin zu gelangen, musste ich durch die ganze Ukraine reisen, denn die Infrastruktur dort ist sehr schlecht. Ich landete im Norden, in Kiew, denn das war der sicherste Flughafen, und von dort aus musste ich das ganze Land bis runter zur Krim reisen, wo Čechov lebte.

Mein echter Name ist Igor, und mein Vater war Komponist, der der russischen Musik sehr nahe stand. Und meine Großmutter erzählte mir die Geschichten der russischen Romane, und zwar bevor ich lesen oder schreiben konnte. Für mich waren Künstler daher wie Onkel. Ich habe mich dazu entschieden, ein Buch über Anton Čechov zu machen – anhand seines Hauses. Also musste ich dorthin gehen, um zu sehen, wie die Orte aussahen und wo sie sich in der Ukraine befanden und warum Čechov dort leben musste. Aber um dorthin zu gelangen, musste ich durch die ganze Ukraine reisen, denn die Infrastruktur dort ist sehr schlecht. Ich landete im Norden, in Kiew, denn das war der sicherste Flughafen, und von dort aus musste ich das ganze Land bis runter zur Krim reisen, wo Čechov lebte.

Und in den ersten Tagen, als ich nach einem Dolmetscher suchte, begann ich mich und mein Umfeld zu beobachten. Ich bin in meinem Leben schon sehr viel gereist, aber das war das erste Mal, dass ich eine seltsame Traurigkeit spüren konnte, eine sehr tiefgehende. Eines der Privilegien meiner Arbeit ist es, dass ich prinzipiell überall arbeiten kann, und so entschied ich mich zu versuchen, das Leben dort zu fühlen und zu verstehen. Ich fing an, mit anderen Leuten zu reden. Sie waren sehr jung, aber träumten kaum noch. Das war mein Ausgangspunkt. Also nahm ich mir eine Wohnung. Ich hatte keine Probleme umherzuziehen und überall zu leben. Denn ich reise mit sehr billigen kleinen Notizbüchern. Aus denen entstehen meine Bücher. Darin zeichne ich Portraits von Menschen und den Geschichten, die sie mir erzählen.

Was mich dabei interessiert, ist, wie sich das Leben nach dem Kommunismus geändert hat. Also begann ich raus zu gehen und bereitete einen Fragenkatalog vor, um zu verstehen, wie das Leben hätte sein können und wie die Leute auf der Straße lebten. Und das war ein aufrüttelndes Erlebnis. Die Geschichte, aber auch persönliche Lebensgeschichten kommen ans Licht. Das war erst der Anfang, denn noch wusste ich nicht, ob ich fähig war, daraus ein Buch zu machen, diese Geschichten in einen Graphic Novel zu übertragen. Und ich stehe diesen Leuten sehr nahe.

Und wie finden Sie diese Leute, die Sie in Ihren Comics portraitiert haben? Wie wählen Sie sie aus? Und was halten Sie von der Zuverlässigkeit der Informationen, die sie Ihnen präsentieren?

Ich suche nicht nach einer journalistischen Schlagzeile. Ich bin ein Geschichtenerzähler, und Geschichten zu erzählen ist meine Art, die Dinge zu verstehen. Die Geschichte der ukrainischen Hungersnot von 1933, die Holodomor, ist ja allgemein bekannt. Ich wollte dabei aber die Gefühle der kleinen Leute portraitieren. Darum habe ich Menschen von der Straße ausgewählt. Ich glaube, ein Gesicht kann sprechen, Gesichter sind wie Landkarten, und die Erfahrung ändert unser Aussehen. Ich zeichnete viele Geschichten auf, natürlich mehr, als ich am Ende wirklich verwendete. Aber der Punkt, wenn Leute, die man nicht einmal richtig kennt, auf der Straße zu weinen beginnen, ist ein berührendes Erlebnis. So habe ich es für das Buch über die Ukraine gemacht.

Für die Geschichten für die Graphic Novel über Russland lagen die Dinge anders, denn die Geschichten drehten sich um die Verletzung von Menschenrechten. Also nutzte ich hierfür etwa Dokumente von Amnesty International, Zeugenaussagen, ich traf Leute, die sich versteckten, und ich geriet in den engeren Freundeskreis der Journalistin Anna Politkovskaja. Ich sprach in Russland nicht mit den Leuten auf der Straße, denn das wäre zu gefährlich gewesen. Die Gewalt ist allgegenwärtig in Russland!

Abb: Joe Zattere

Um ehrlich zu sein, beschäftigt mich die Frage der Definition nicht besonders. Ich bin ein Graphic Novelist! Das ist alles! Ich konzentriere mich auf das, was um die Nachrichten herum ist, nicht um die Meldungen selbst, denn ich habe das Privileg, ein Geschichtenerzähler zu sein. Ein Journalist dagegen muss sich auf das Essentielle der Meldungen konzentrieren. Das Geschichtenerzählen oder sich nicht dermaßen auf das Essentielle zu konzentrieren, auf die menschliche Seite, die eine Tatsache bestimmt: So sehe ich das dokumentarische Arbeiten. Und das interessiert mich.

Zu bezweifeln steht, ob ein echter Unterschied zwischen Journalismus und Dokumentation besteht, im Gegensatz zur Kunst. Sie haben sich auf osteuropäische Länder, wie Russland und die Ukraine fokussiert. Jetzt schreiben Sie auch über Japan. Können Sie sich vorstellen, auch die westlichen Länder in Zukunft zu portraitieren und zu kritisieren?

Meine Bücher über Russland und die Ukraine sind Bücher über das Leiden. Im Buch über Japan geht es aber um Schönheit. Dahinter steht ein anderer Anspruch. Und der Japan-Bericht ist autobiographischer, denn ich habe schon sehr viele Erfahrungen mit Mangas in Japan gemacht. Und das, was ich über Japan schreiben wollte, ist auch nicht allgemein bekannt. Vielleicht werde ich mal über Afrika oder Europa schreiben, aber ich plane das nicht. Die Dinge kommen mir eben in den Kopf und gedeihen dort. Das Entscheidende ist für mich die Erfahrung, in einem anderen Land zu leben, und zwar nicht als Journalist. Zu kritisieren ist dabei nicht mein Hauptziel, aber manchmal hilft das, besser zu verstehen und gegen Dinge zu kämpfen, von denen man denkt, dass sie ungerecht sind, worum sich die Leute aber nicht sonderlich scheren. Engagiertes Arbeiten ist heutzutage ein Muss für Geschichtenerzähler. Ich empfinde das so.

Ist das vielleicht auch der Punkt, warum Sie über Anna Politkovskaja schreiben? Denn in Ihrer Graphic Novel über Russland schreiben Sie, dass Politkovskaja sich vom normalen Journalismus distanziert hat, weil sie sich selbst engagiert hat und in den Tschetschenienkonflikt involviert wurde, über den sie berichtete.

Ich war schockiert, als sie umgebracht wurde. Ich kannte ihre Arbeit als Journalistin nicht, bis zu dem Tag, an dem sie ermordet wurde. Danach begann ich, über sie zu lesen und las auch ihre Bücher. Dann besuchte ich ihr früheres Zuhause und ihre Freunde. Ich wollte sehen, wie Russland heutzutage ist. Und das ist etwas gänzlich anderes, als was man vermuten könnte. Aber die Geschichte kann uns sehr viel lehren darüber, was gerade passiert, denn das ist total irre. Sie marschieren in der Ukraine ein, Soldaten kämpfen und sterben. Auch eine Reihe von Journalisten starb dabei. Es ist nötig, darüber zu reden, es ist nötig, dass Europa den Konflikt besser versteht. Und ich habe dort gelebt, ich kenne die Leute dort.

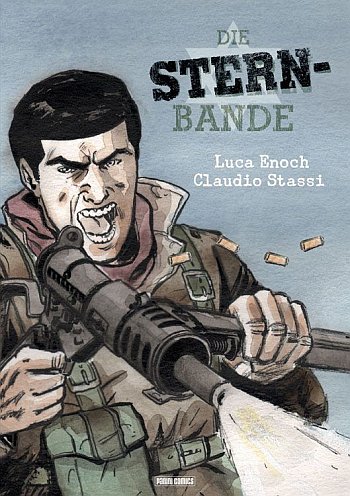

Die Antwort ging zwar etwas an meiner Frage vorbei, aber war dennoch interessant. In Ihrem Comic über Russland zeichnen Sie auch einige russische Soldaten und zeigen, wie grausam sie sind, wie sie brutal Menschen foltern und töten. Wie war das für Sie, so etwas zu zeichnen, diese Menschen zu portraitieren? Was denken Sie, wie die Leute sind, die solche Verbrechen begehen – übrigens auch auf tschetschenischer Seite?

Das sind Opfer! Das ist es, was ich zu sagen hoffte. Die russischen Folterer sind Opfer derselben geisteskranken Vision, wegen der sie Menschen töten, aber damit auch ihre eigenen Leben zerstören. Ärzte versuchen ihnen zu helfen, aber wenn sie vom Krieg in Tschetschenien zurückkehren, können sie nicht mehr normal leben. Ich verurteile solche Soldaten nicht, ich denke, sie sind Opfer eines Systems, das sie nicht kontrollieren. Oft sind sie viel zu jung oder ihnen fehlen die Möglichkeiten, Dinge zu verstehen. Schließlich sind sie mit den Ideen von Rambo- oder Schwarzenegger-Filmen aufgewachsen. Und sie glauben sogar wirklich an eine romantische Vision eines Helden, aber in diesem Fall gibt es nichts Romantisches und nichts Heroisches, und ich bedauere sie, sie und ihre Opfer. Das ist eine der großen Tragödien unseres Jahrhunderts. Was mich dabei interessiert, ist die Humanität von Menschen, denn ich bin kein Politologe.

| Interview und Übersetzung aus dem Englischen: PHILIP J. DINGELDEY