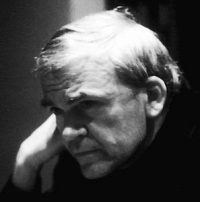

Menschen | Zum 90. Geburtstag des großen Schriftstellers Milan Kundera am 1. April

»Man muss sie lieben, die Bedeutungslosigkeit, man muss lernen, sie zu lieben«, verkündet Ramon, eine der Hauptfiguren in Milan Kunderas letztem Roman ›Das Fest der Bedeutungslosigkeit‹ (2015).

Es war ein spielerisches Buch der großen Gegensätze – von Liebe und Hass, von Tragik und Komik, von Wahrheit und Lüge, von Aufrichtigkeit und Selbsttäuschungen. Von PETER MOHR

Trotz der philosophischen Gedankenschwere kam dieser Roman seltsam leicht und bisweilen sogar humorvoll daher. Vermutlich liegt es einzig daran, dass der gealterte, gelassener gewordene Romancier Kundera aus dem übermächtigen Schatten des jungen, bisweilen überintellektuellen Autors Kundera heraustreten wollte und ihn mit den Waffen der Selbstironie zu besiegen versuchte.

Milan Kundera hat sich schon früh aus der Öffentlichkeit weitestgehen zurückgezogen, seit über dreißig Jahren gibt er nur noch schriftliche Interviews, weil er sich oft falsch zitiert fühlte. Der große Künstler, der sich so oft missverstanden fühlte, hat den Weg in eine Art »innere Emigration« gewählt.

Milan Kundera hat sich schon früh aus der Öffentlichkeit weitestgehen zurückgezogen, seit über dreißig Jahren gibt er nur noch schriftliche Interviews, weil er sich oft falsch zitiert fühlte. Der große Künstler, der sich so oft missverstanden fühlte, hat den Weg in eine Art »innere Emigration« gewählt.

»Der Romancier ist weder Historiker noch Prophet, sondern Erforscher der Existenz«, hat Kundera in seinem Essay ›Die Kunst des Romans‹ (1987) sein dichterisches Credo zutreffend beschrieben. Seit mehr als vierzig Jahren lebt der gebürtige Tscheche Milan Kundera in Paris. Er schreibt seine Romane seit geraumer Zeit auf Französisch und gilt als Kosmopolit westeuropäischer Prägung. 1975 war er einem Ruf der Universität Rennes gefolgt und hatte seine Heimat verlassen. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hatte Kundera im letzten Jahr in Paris besucht und (bisher vergeblich) zur »Heimkehr« animieren wollen.

Milan Kundera, der am 1. April 1929 in Brünn als Sohn eines Musikwissenschaftlers und Janacek-Schülers geboren wurde, war einst einer der intellektuellen Wegbereiter des Prager Frühlings. Seine Kritik am Stalinismus, die er unverhohlen in seinem ersten Roman ›Der Scherz‹ (1967/wie fast alle Werke im Carl Hanser Verlag erschienen) zum Ausdruck brachte, führte zum Ausschluss aus der kommunistischen Partei, in die er bereits als 18-jähriger eingetreten war.

Diese biographischen Eckpfeiler bilden auch das Handlungsgerüst für Kunderas weltbekannt gewordenen Roman ›Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins‹ (1984). Vor dem Hintergrund der blutigen Niederschlagung des Prager Frühlings inszeniert er die erotischen Irrungen und Wirrungen des jungen Chirurgen Tomas, der durch sein ausschweifendes Sexualleben eine Art Selbstfindung betreibt. In diesem später auch erfolgreich (wenn auch umstritten) verfilmten Roman geht es darüber hinaus auch um die schwierige Situation der Intellektuellen im politisch geteilten Europa.

Kundera avancierte nach der blutigen Niederschlagung des Prager Frühlings in der Tschechoslowakei zur persona non grata, seine Werke konnten bis zur Wende nicht erscheinen, und ihm war sogar die tschechische Staatsbürgerschaft entzogen worden. Dabei war er nie ein vordergründig politischer Autor, sondern ein philosophischer Grübler, dem die individuelle Freiheit, auch die Selbstverwirklichung des Einzelnen als heiligstes Gut galt: »Wenn ich mich selbst definieren müsste, würde ich sagen, ich sei ein in der Falle einer extrem politisierten Welt gefangener Hedonist.«

Seine Affinität zum philosophischen Erzählen hat Kundera am stärksten im Roman ›Die Unsterblichkeit‹ (1990) ausgereizt, der bei der Kritik auf ein geteiltes Echo stieß. Er ließ Goethe und Hemingway über die traurigen, irdischen Existenzen reflektieren.

Eine der literarisch anspruchsvollsten Liebesgeschichten der 1990er Jahre legte Kundera 1998 mit ›Die Identität‹ vor. Nachdem die weibliche Hauptfigur Chantal ihrem Lebenspartner Jean-Marc das vermeintliche Versiegen ihrer Attraktivität gebeichtet hat, setzt eine Flut anonymer Briefe ein, deren Inhalte (»Sie sind sehr schön.«) Balsam für Chantals angekratzte Seele sind. Die zunächst versteckten Briefe lösen zwischen Chantal und Jean-Marc turmhohes Misstrauen aus. Eifersuchtsszenen, Missverständnisse und herrlich absurdes Handeln resultieren aus den »Liebesbriefen«.

Eine schmerzliche Selbst-Erforschung betrieb Kundera, der 2007 mit dem Staatspreis für Literatur der Tschechischen Republik ausgezeichnet wurde, im Roman ›Die Unwissenheit‹ (2001), der sich (mit deutlichen autobiografischen Bezügen) um den großen Topos Heimat rankt – und dies auf ideologiefreie, völlig unpathetische Weise. Irina und Josef, zwei Emigranten mit unterschiedlichen Lebensläufen, kehren ins Nachwende-Prag zurück. Eine Mischung aus Heimweh und Neugierde trieb sie an. Umso schockierender sind ihre Erfahrungen, die sich mit denen nach der Emigration decken. Ein Gefühl der Fremdheit, des Nichtdazugehörens, des Eintretens in einen völlig fremden Kulturkreis. Mit einem flüchtigen Liebesglück entschädigen sich die beiden Enttäuschten.

Ein wiederkehrendes Motiv bei Milan Kundera, dem Meister der künstlerischen Verquickung von Liebe und Weltpolitik, dessen faszinierendes Gesamtwerk eigentlich längst den Nobelpreis verdient gehabt hätte.

| PETER MOHR

| TITELFOTO: Elisa Cabot, Milan Kundera redux, CC BY-SA 3.0