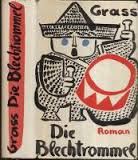

»Walter Kempowski ist ein Volksdichter, weil sehr viele Menschen seine Werke lesen und weil er wie kein anderer das Volk selbst zum Sprechen gebracht hat«, erklärte Bundespräsident Horst Köhler im Mai in Berlin, als er eine Ausstellung über Leben und Werk des Schriftstellers in Anwesenheit von dessen Ehefrau Hildegard eröffnete. Der Autor selbst konnte wegen seiner Krankheit den feierlichen Termin in der Hauptstadt nicht mehr wahrnehmen. Von PETER MOHR

Volksnähe demonstrierte Kempowski vor allem in seinem Heimatort Nartum, wo sich regelmäßig ein Literaturkreis im ›Nartumer Hof‹ traf und wo er sein 700 Quadratmeter großes Anwesen ›Haus Kreienhoop‹ immer wieder der Öffentlichkeit zugänglich machte.

Volksnähe demonstrierte Kempowski vor allem in seinem Heimatort Nartum, wo sich regelmäßig ein Literaturkreis im ›Nartumer Hof‹ traf und wo er sein 700 Quadratmeter großes Anwesen ›Haus Kreienhoop‹ immer wieder der Öffentlichkeit zugänglich machte.

Nur einen Steinwurf von der Autobahn Bremen-Hamburg entfernt liegt das kleine Dorf Nartum – ein beschauliches Idyll, in dem der Schriftsteller Walter Kempowski seit mehr als 40 Jahren lebt und dem wir in seinem Roman ›Heile Welt‹ (1998) unter dem Namen Klein-Wense begegneten.

Schreiben hatte für Kempowski, der am 29. April 1929 in Rostock geboren wurde, immer mit Erinnerungsarbeit zu tun. Der autobiografische Hintergrund ist in seinem gewaltigen Oeuvre nicht zu leugnen. »In jedem Menschen, den man in einem Roman schildert, steckt immer viel von einem selbst. Das ist wie ein Rollenspiel. Sowtschick ist für mich so eine Art zweite Identität«, erklärte Kempowski in einem Interview das Verhältnis zu seiner Romanfigur.

Vom Verlust der Heimatstadt Rostock und seiner Jugend, die er wegen angeblicher Spionage für die USA im berühmt-berüchtigten Zuchthaus Bautzen zubrachte, handeln die frühen Romane ›Im Block‹, ›Tadellöser und Wolff‹, ›Uns geht’s ja noch Gold‹ und ›Ein Kapitel für sich‹, die von Eberhard Fechner mit den brillanten Schauspielern Edda Seippel, Klaus Höhne und Karl Lieffen erfolgreich verfilmt wurden. Auch sein letzter Roman ›Alles umsonst‹ lebte von seinen authentischen Schilderungen. Kempowski erzählt vom Schicksal der Familie von Globig, die auf einem alten Gutshof in Ostpreußen lebt. Im Kriegswinter 1944/45 stehen die russischen Truppen nicht mehr weit entfernt vom Städtchen Mitkau, und unendliche Flüchtlingstrecks ziehen gen Westen.

Diese Werke bestachen durch ihren beinahe dokumentarischen Charakter und fanden ein breites Publikum, weil sich viele Leser mit den ungeschminkten Schilderungen der Kriegs- und Nachkriegszeit identifizieren konnten. Bei den Kritikern stieß Kempowski damit jedoch auf Zurückhaltung. Das bloße Nachschreiben der Realität ergebe noch keine große Literatur, lautete der negative Grundtenor in den 70er Jahren.

Um so erstaunlicher war die öffentliche Reaktion 1994 nach dem Erscheinen des über 3000 Seiten umfassenden kollektiven Tagebuchs ›Echolot‹, das einen beachtlich großen Absatz fand. In Zeitungsanzeigen hatte Kempowski zur Mitarbeit aufgerufen und um die Einsendung von alten Tagebüchern gebeten, um so ein möglichst repräsentatives Kompendium über den Januar und Februar 1943 zusammenzustellen.

Fast nur wohlmeinende Rezensionen erschienen im deutschen Blätterwald, und von ›FAZ‹ bis ›Zeit‹ wurde Kempowskis epochale Arbeit gelobt.

Walter Kempowski, der 1994 zum Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Rostock ernannt wurde, hat sich von den Anfeindungen nicht verbiegen lassen, nie hat der einstige Dorfschullehrer sich von seiner Maxime, »als Schriftsteller ein kollektives Gedächtnis« verkörpern zu wollen, abbringen lassen.

Mit zunehmendem Alter beklagte sich Kempowski immer vehementer gegen die öffentliche Ignoranz seiner Bücher. »Meine Bücher werden in keiner Schule gelesen, und Goethe-Institute laden mich nicht ein«, erklärte der Autor vor einem Jahr in einem Interview mit der FAZ.

Walter Kempowski, der in der Nacht zum Freitag in einem Krankenhaus in Rotenburg/Wümme im Alter von 78 Jahren an einem Krebsleiden gestorben ist, hat einige Romane hinterlassen, die lehrreicher sind als manche Geschichtsbücher. Und die vor sechs Wochen in Gießen gegründete Walter-Kempowski-Gesellschaft hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Werk des erzählerischen Chronisten des letzten Jahrhunderts zu hegen und zu pflegen.

| PETER MOHR

| Titelfoto: PrimaryMaster, Kempowski, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons