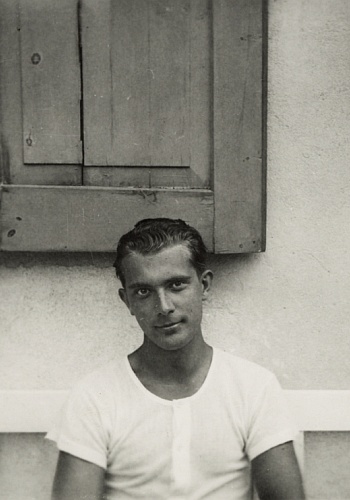

In einigen Wochen wäre sein Name im Vorfeld der Spekulationen um den nächsten Nobelpreisträger für Literatur wieder ganz heiß gehandelt worden. An seinem hochphilosophischen Werk schieden sich über Jahrzehnte die Geister. Den Durchbruch im deutschen Sprachraum verdankte er einst einem glühenden Plädoyer von Marcel Reich-Ranicki im legendären ›Literarischen Quartett‹. Nun ist der große spanische Schriftsteller Javier Marías am Sonntag kurz vor seinem 71. Geburtstag (am 20. September) in Madrid gestorben. Er sei einer Lungenentzündung infolge einer Corona-Infektion erlegen, berichtete die spanische Zeitung ›El Mundo‹. Von PETER MOHR

Über sechs Millionen Exemplare seiner in 34 Sprachen übersetzten Romane, Erzählungen und Essays sind weltweit über die Ladentische gegangen. Romane wie ›Morgen in der Schlacht denk an mich‹ oder die Trilogie ›Dein Gesicht morgen‹ wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 1997 wurde Marías der Nelly-Sachs-Preis für sein Gesamtwerk verliehen. Seine oftmals verschachtelten und mit Querverweisen auf die Weltliteratur gespickten Romane werden in Spanien dem Pensamiento literario (dt. literarisches Nachdenken) zugerechnet – eine Art philosophisches Erzählen.

Zuletzt war auf Deutsch sein Roman ›Berta Isla‹ (2019) erschienen, den er mit einem furiosen Einstieg eröffnete: »Es gab eine Zeit, da war sie sich nicht sicher, ob ihr Mann ihr Mann war.« Zweifel säen und Gewissheiten zerstören – das war Marías Metier. Damit war in diesem Roman reichlich Misstrauen gesät, das wie in einer Endlosschleife als permanente Hintergrundmusik die mehr als 600 Seiten umfassende Handlung begleitete. Es ging um Schein und Wirklichkeit, um Inszenierungen eines Doppellebens und all den damit verbundenen Verstrickungen. Familiäre Beziehungen wurden zerstört, die eigene Persönlichkeit nahezu aufgegeben und der absoluten Fremdbestimmung geopfert. Es entand so auch ein intellektueller Schlagabtausch auf hohem Niveau, den sich die Figuren innerhalb des feingesponnenen Intrigennetzes lieferten.

Seine Zeit in England (damit auch verbunden seine Liebe zu Shakespeare) und seine Affinität zu komplexen Spionagearrangements zieht sich beinahe wie ein roter Faden durch das Oeuvre. Schon 2004 hatte Marías seinen Protagonisten in ›Dein Gesicht morgen‹ mit außerordentlichen intellektuellen Fähigkeiten ausgestattet. Jener Jaime Deza beobachtete Personen, hörte ihnen zu, und aus seinen gewonnenen Erkenntnissen gab er treffsichere Prognosen über deren zukünftiges Verhalten ab. Als »Psychoprophet« und »Dolmetscher des Lebens« wurde der introvertierte Sprachwissenschaftler von seinen Zeitgenossen bezeichnet. Jaime lebt (wie so viele Marías-Figuren) in Oxford, arbeitet für die BBC und gerät in die Fänge des britischen Geheimdienstes, der Dezas Fähigkeiten für seine Zwecke ausnutzen will.

»In einem meiner Romane habe ich geschrieben: Es kommt der Moment, in dem es schwierig ist, das, was man gelesen hat, zu trennen von dem, was man erlebt hat. Beides sind Erfahrungen«, so Marías‘ künstlerisches Credo. Er war ein Old-School-Schriftsteller, der Computer verachtete und kettenrauchend alle Manuskripte auf einer Schreibmaschine tippte. Der leidenschaftliche Real-Madrid-Fan kokettierte auch gern mit einer stilisierten Form der Bescheidenheit und Unsicherheit: »Alle meine Romane erscheinen mir unmittelbar nach der Vollendung schlecht. Ich würde oft am liebsten alle Seiten in den Papierkorb werfen«, hatte er einmal erklärt.

Trotz der großen künstlerischen Tiefe seines Werks war Marías nicht der weltabgewandte Dichter im Wolkenkuckucksheim: »Wir wollen ja weitergehen, wir wollen ein anderes Land werden. Ich habe da keine klare Position, sondern gemischte Gefühle. Es gab in Spanien diese Amnestie für alle Verbrechen, die beide Seiten während des Krieges begangen hatten. Und die Menschen akzeptierten das – auch in ihrem Privatleben.« Innerlich zerrissen wie viele seiner literarischen Figuren präsentierte sich der große spanische Schriftsteller Javier Marías, der die Nobelpreisträger Orhan Pamuk und J.M. Coetzee zu seinen Verehrern zählen durfte, selbst in politischen Fragen.

Der zur Frankfurter Buchmesse in deutscher Übersetzung erscheinende Roman ›Thomas Nevinson‹ – eine Mischung aus Spionage- und Liebesroman« – ist somit zum literarischen Vermächtnis geworden. »Vermutlich der beste Roman, den Javier Marías geschrieben hat«, lobte die Tageszeitung ›El País‹ nach dem Erscheinen in Spanien.

Die Literaturwelt trauert, Spanien hat seinen bedeutendsten Gegenwartsschriftsteller verloren, und auch im bekannten Madrider Fußballstadion San Bernabeu wird ein bekanntes Gesicht auf ewig fehlen.