Wie beeinflussen Regeln, Systeme und Mechaniken historisierender Games unser Bild von Geschichte? Public-History-Experte Damien Ney spricht mit RUDOLF THOMAS INDERST über die Entstehung seiner Studie, zentrale theoretische Modelle und die Herausforderungen einer noch jungen Forschungsrichtung.

Rudolf Inderst (RI): Guten Tag Damien Ney, vielen Dank, dass Sie sich für unser Gespräch Zeit nehmen. Bitte stellen Sie sich im ersten Schritt unseren Leser:innen vor und beschreiben Sie Ihr Arbeitsumfeld bzw. Ihre -schwerpunkte.

Damien Ney (DN): Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Damien Ney, ich habe Ende 2024 meinen Master in Public History abgeschlossen. Meine Arbeitsschwerpunkte sind vielfältig. Ich bewege mich gerne rein geschichtswissenschaftlich in der Epoche der industriellen Revolution, also in der Zeit zwischen 1800 und 1900. Im Masterstudium habe ich meinen Schwerpunkt auf den Bereich der Geschichtsvermittlung in und über digitalen Medien gesetzt. Ich befasse mich also nicht ausschließlich mit Games, sondern auch mit Gamification-Aspekten im musealen Bereich und in den sozialen Medien. Im beruflichen Kontext habe ich derzeit wenig mit Forschung zu tun. Seit Anfang 2025 absolviere ich ein Volontariat im Bereich Strategie, Marketing und Kulturelle Bildung im Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf. Dort beschäftige ich mich vor allem mit Social Media Marketing für Kulturinstitutionen.

Damien Ney (DN): Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Damien Ney, ich habe Ende 2024 meinen Master in Public History abgeschlossen. Meine Arbeitsschwerpunkte sind vielfältig. Ich bewege mich gerne rein geschichtswissenschaftlich in der Epoche der industriellen Revolution, also in der Zeit zwischen 1800 und 1900. Im Masterstudium habe ich meinen Schwerpunkt auf den Bereich der Geschichtsvermittlung in und über digitalen Medien gesetzt. Ich befasse mich also nicht ausschließlich mit Games, sondern auch mit Gamification-Aspekten im musealen Bereich und in den sozialen Medien. Im beruflichen Kontext habe ich derzeit wenig mit Forschung zu tun. Seit Anfang 2025 absolviere ich ein Volontariat im Bereich Strategie, Marketing und Kulturelle Bildung im Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf. Dort beschäftige ich mich vor allem mit Social Media Marketing für Kulturinstitutionen.

Wir wollen heute über Ihre Veröffentlichung Geschichte als interaktives Modell. Der Einfluss spielsystematischer Regeln auf die Erzeugung von Geschichtsbildern in Digitalen Spielen (erschienen bei Verlag Werner Hülsbusch) sprechen. Wie verlief hier die Themenfindung und Ihr Schreibprozess?

Ich komme ursprünglich aus der Geschichtswissenschaft, und das Fach ist ja häufig noch recht traditionell geprägt. Während meines Bachelorstudiums habe ich deshalb gar erst über die Möglichkeit nachgedacht, etwas über Videospiele zu schreiben. Erst im Public History-Studium bin ich dann stärker mit den Game Studies in Kontakt gekommen. Ich habe aber anfangs noch mit mir gehadert, mich diesem Thema wirklich zu widmen, weil ich trotzdem Sorgen gemacht habe, dass das Thema in der Geschichtswissenschaft nicht ernst genug genommen wird. Als die Masterarbeit dann näher rückte, war mir aber klar, dass ich meine Abschlussarbeit in einem Bereich schreiben möchte, der mir wirklich Spaß macht. Also habe ich mich letztendlich entschieden, mein Hobby mit der wissenschaftlichen Arbeit zu verbinden. Das war im Nachhinein genau die richtige Entscheidung.

Welche theoretischen Ansätze von Nico Nolden, Adam Chapman und Jeremiah McCall haben Sie besonders beeinflusst, und wie haben Sie diese für Ihr eigenes Analysemodell weiterentwickelt?

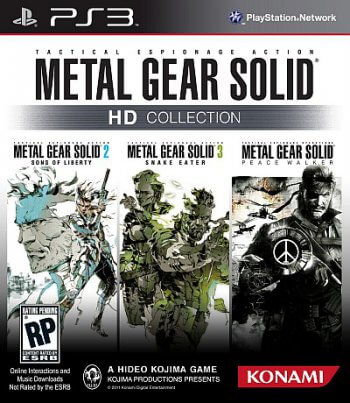

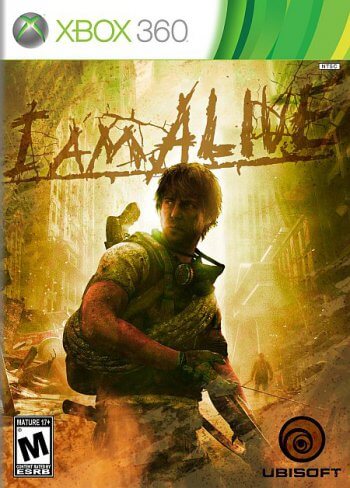

Nico Nolden und Adam Chapman gehören sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch in den Game Studies zu den führenden Forschern. Ihre Arbeiten bieten wichtige Ansätze dafür, wie man sich historisierenden Spielen methodisch nähern kann. Besonders Nico Nolden liefert mit seinem Analysemodell ein wertvolles Instrument, das vier Elemente der Geschichtskonstruktion im Spiel unterscheidet: Objekt- und Materialkultur, narrative Netzwerke, makrohistorische (Rechen-)Modelle und mikrohistorische Weltentwürfe. Auffällig ist jedoch, dass in Noldens praktischen Analysen das Element der makrohistorischen (Rechen-)Modelle etwas in den Hintergrund rückt, da er meist einen Zugang aus der Perspektive der Spieler*innen wählt. McCall hingegen setzt mit seinem Modelle den Fokus stärker auf das Spielsystem selbst. Mein Ansatz besteht darin, beide Modelle miteinander zu verbinden: Noldens Modell dient mir dabei als übergeordnete Struktur, während McCalls Modell hilft, das Element der makrohistorischen (Rechen-)Modelle genauer zu erfassen und analytisch greifbar zu machen.

Warum rücken Sie Spielmechaniken und Regeln in den Mittelpunkt Ihrer Analyse historisierender Digitaler Spiele, und wie unterscheidet sich dieser Ansatz von traditionellen narrativen oder ikonographischen Methoden?

Ich suche gerne die Nadel im Heuhaufen. Beim Lesen ist mir irgendwann aufgefallen, dass Geschichtsmodelle und Aspekte der Spielmechaniken weniger thematisiert werden als historische Gebäude, Objekte, die Story usw. Dieses Problem wird aber von mehreren Forscher*innen aus dem deutschsprachigen Raum ganz klar benannt. Man muss allerdings auch sagen, dass Gebäude oder Objekte viel leichter greifbar sind als historische Prozesse oder abstrakte Konzepte wie Kultur und somit auch leichter analysierbar sind. Das wäre der große Unterschied im Hinblick auf narrative oder ikonographische Methoden. Für mich war also klar, dass ich mich thematisch in einem Bereich bewegen will, in dem noch nicht so viel geforscht wurde.

Inwiefern reproduzieren Digital Games trotz multiperspektivischer Ansätze oft westlich geprägte und teleologische Geschichtsbilder, und welche Konsequenzen hat dies für die Geschichtswahrnehmung von Spieler*innen?

Digitale Spiele stehen stets im Spannungsfeld zwischen der interaktiven Handlungsmacht der Spieler*innen und den strukturellen Rahmenbedingungen, die durch die Entscheidungen der Entwickler*innen entstehen. Das heißt, egal wie multiperspektivisch die Geschichte in Games dargestellt wird, sie untersteht immer einer gewissen ludischen Logik und somit auch einer übergeordneten Narrative. Historisches Wissen wird von den Entwickler*innen also in ein globales, totalitäres und deterministisches Schema gepackt, das vermittelt, dass Geschichte nach einem westlichen Weltbild verlaufen muss, um im Spiel erfolgreich zu sein. Dadurch entsteht das Risiko, dass Spieler*innen diese Strukturen als Metanarrative wahrnehmen und verstehen. Die Aufgabe der Spieler*innen besteht darin, sich in die Rolle von „Historiker*innen“ zu versetzen, um die historischen Spiele bewusst zu reflektieren und ihre Rolle in der Darstellung historischer Realitäten einzuordnen.

Wie können Ihre methodischen Erweiterungen sowohl die Geschichtswissenschaft als auch die Game Studies weiterentwickeln, und welche Herausforderungen sehen Sie bei der Etablierung einheitlicher Forschungsstandards für die Analyse historisierender Digitaler Spiele?

Wie bereits in der vorherigen Frage erwähnt, sind ludische Aspekte bei historisierenden Spielen häufig kein Untersuchungsgegenstand. Das liegt auch daran, dass es keine einheitlichen Forschungsstandards gibt, die dabei helfen, neue Forschungsfelder zu erschließen. Forscher*innen halten sich daher oft an altbewährten Ansätzen fest. Meine methodische Erweiterung soll dabei helfen, ein bisher eher vernachlässigtes Forschungsfeld zu erschließen. Das Problem ist jedoch, dass digitale Spiele ständig in einem strukturellen Wandel unterliegen. Somit wird auch meine Forschungsarbeit in drei bis vier Jahren vermutlich wieder veraltet sein und es werden neue Forschungsergebnisse benötigt, um wieder einen Standard zu setzen. Das ist die große Herausforderung, wenn man mit einer Quelle arbeitet, die zum einem interaktiv ist und zum anderen im stetigen Wandel steht.

Wie bereits in der vorherigen Frage erwähnt, sind ludische Aspekte bei historisierenden Spielen häufig kein Untersuchungsgegenstand. Das liegt auch daran, dass es keine einheitlichen Forschungsstandards gibt, die dabei helfen, neue Forschungsfelder zu erschließen. Forscher*innen halten sich daher oft an altbewährten Ansätzen fest. Meine methodische Erweiterung soll dabei helfen, ein bisher eher vernachlässigtes Forschungsfeld zu erschließen. Das Problem ist jedoch, dass digitale Spiele ständig in einem strukturellen Wandel unterliegen. Somit wird auch meine Forschungsarbeit in drei bis vier Jahren vermutlich wieder veraltet sein und es werden neue Forschungsergebnisse benötigt, um wieder einen Standard zu setzen. Das ist die große Herausforderung, wenn man mit einer Quelle arbeitet, die zum einem interaktiv ist und zum anderen im stetigen Wandel steht.

Herzlichen Dank für das Gespräch. Für die Zukunft alles Gute!

Titelangaben

Damien Ney: Geschichte als interaktives Modell

Glückstadt: vwh Veralg 2025

134 Seiten, 22,80 Euro

Über den Autor

Instagram: @macadamian__

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/damien-ney-8b2382263/