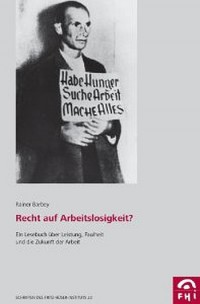

Gesellschaft | Rainer Barbey: Recht auf Arbeitslosigkeit?

Recht auf Arbeitslosigkeit? kommt als Anthologie mit Texten von Ökonomen und Philosophen aus der Zeit seit 1800 daher, herausgegeben von Rainer Barbey. THOMAS ROTHSCHILD hat hineingeschaut.

Arbeit wird in unserer Gesellschaft gemeinhin mit Erwerbsarbeit gleichgesetzt. Dass der Verlust von Arbeit mit materieller Verelendung einhergeht, verleiht der Arbeitslosigkeit erst ihren Schrecken. Tätigkeiten, die kein Geld einbringen, gelten nicht als Arbeit. Wer einem Hobby nachgeht, kann nicht von sich behaupten, dass er arbeitet, auch wenn er viel Zeit, Mühe und Geschick investiert. Umgekehrt darf, wer gemeinhin als Vergnügen bewertete Tätigkeiten gewinnbringend, als Beruf ausübt – der Literaturwissenschaftler zum Beispiel, der Bücher liest, oder der Künstler, der Bilder malt –, beanspruchen, Arbeit zu verrichten.

Arbeit wird in unserer Gesellschaft gemeinhin mit Erwerbsarbeit gleichgesetzt. Dass der Verlust von Arbeit mit materieller Verelendung einhergeht, verleiht der Arbeitslosigkeit erst ihren Schrecken. Tätigkeiten, die kein Geld einbringen, gelten nicht als Arbeit. Wer einem Hobby nachgeht, kann nicht von sich behaupten, dass er arbeitet, auch wenn er viel Zeit, Mühe und Geschick investiert. Umgekehrt darf, wer gemeinhin als Vergnügen bewertete Tätigkeiten gewinnbringend, als Beruf ausübt – der Literaturwissenschaftler zum Beispiel, der Bücher liest, oder der Künstler, der Bilder malt –, beanspruchen, Arbeit zu verrichten.

Das hat historische Gründe und Sinn, wo die Gesellschaft darauf angewiesen ist, dass die Menschen auch unangenehme, ungeliebte Arbeit tun, um das Überleben zu sichern. In einer Gesellschaft aber, in der die Arbeitsmöglichkeiten knapper werden, weil Maschinen und Computer den Menschen nicht nur ersetzen, sondern zunehmend an Geschwindigkeit, Leistung und Effizienz überbieten, in einer Gesellschaft zudem, die allen Unkenrufen zum Trotz so reich ist, dass der Lebensunterhalt der Menschen nicht davon abhängig gemacht werden muss, dass sie (alle) arbeiten, erhält die Arbeit einen anderen Stellenwert. Sie kann vom Erwerb entkoppelt werden. Bezahlung ohne Arbeit wäre ebenso möglich wie Arbeit ohne Bezahlung. Dafür ist freilich ein Umdenken nötig. So etwas funktioniert nur, wenn es von der Gesellschaft akzeptiert wird, wenn Arbeitslosigkeit nicht nur keine materielle Not mehr, sondern zudem kein Stigma bedeutet.

Arbeit wird nicht in Frage gestellt

Überlegungen dieser Art sind weder neu noch originell. Sie sind nur nicht Gemeingut. Stattdessen werden Bezieher von Arbeitslosengeld immer noch als »Sozialschmarotzer« angesehen (unvergessen dieses Wort aus dem Munde des Sozialdemokraten Gerhard Schröder), wird der Wert von Arbeit daran gemessen, wie sie entlohnt wird, obwohl es offensichtlich keine Übereinstimmung zwischen geleisteter Arbeit und Bezahlung gibt. Wie anders wären die gewaltigen Unterschiede in der Gratifikation von Spitzensportlern, Opernsängern, Politikern oder Managern auf der einen und Arbeitern und Angestellten auf der anderen Seite erklärbar?

Das vorliegende schmale Bändchen ist eine Anthologie von »Stellen«, die sich kontrovers mit Arbeit und dem »Recht auf Faulheit« auseinandersetzen. Sie stammen von Ökonomen und Philosophen aus der Zeitspanne von 1800 bis zur Gegenwart. Charakteristisch für die Position frühsozialistischer oder anarchistischer Provenienz ist Michail Bakunins apodiktischer Satz von 1866: »Die Arbeit ist die Grundlage der Menschenwürde und des Menschenrechts.« Nicht die Arbeit wird in Frage gestellt, sondern ihre Organisation: Kritisiert werden ihre Bedingungen, werden Umstände, unter denen ihr Ergebnis nicht jenen zugute kommt, die sie verrichten. Dagegen protestieren Reaktionäre, exemplarisch der Historiker Treitschke: »Keine Cultur ohne Dienstboten, das folgt nothwendig aus dem Gesetze der Arbeitstheilung.« Noch deutlicher: »Die Klassenherrschaft, richtiger: Klassenordnung, ergiebt sich ebenso nothwendig aus der Natur der Gesellschaft, wie der Gegensatz von Regierenden und Regierten aus der Natur des Staates.«

Interessen der Herrschenden

Mit der Tradition der Idealisierung der Arbeit bricht Paul Lafargue 1880 mit seiner programmatischen und in der Arbeiterbewegung stets misstrauisch beäugten Schrift »Das Recht auf Faulheit«. Marx, immerhin, sieht die »Verkürzung des Arbeitstags« als Grundbedingung für »das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann«.

Lenin wiederum betont die Pflicht zur Arbeit, und hat dabei vor allem jene »Reichen« im Blick, die von der Arbeit anderer leben. Man muss freilich bedenken, dass seine heute bedrohlich klingenden Formulierungen ein zurückgebliebenes Russland betrafen, dessen Industrialisierung ohne Arbeitspathos nicht zu bewältigen war. Aus einer ganz anderen Perspektive schreibt der »sozial denkende« Kapitalist Henry Ford 1929: »Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Muße keine Zeitverschwendung ist, sondern dass sie sich auch vom nüchternen Geschäftsstandpunkt aus betrachtet bezahlt macht, dass sie größeren Nutzen, bessere Gesundheitsverhältnisse und ein besseres Erzeugnis gewährleistet.« Dieser Satz ist auch heute noch verräterisch. Viele Reformen, die ursprünglich von der Linken gefordert wurden, haben erst dann eine Chance auf Realisierung, wenn sie den Interessen der Herrschenden dienen. Die Liberalisierung an den Hochschulen etwa ist wohl eher das Resultat der Bedürfnisse moderner Produktionsverhältnisse – der legendären IBM-Boys – als der Studentenrevolte, und die neuen Karrierechancen von Frauen kommen eher den Erfordernissen des Managements und der Verschärfung der Konkurrenz entgegen als einer egalitären Utopie.

Zeitloses Thema

Ungemein modern liest sich der »Lob des Müßiggangs« des englischen Philosophen Bertrand Russel, der 1932 ganz im Sinne von Lafargue argumentiert, aber sich auf ökonomische Verhältnisse bezieht, die im Grunde heute noch herrschen. Und wie im 19. Jahrhundert den Sozialisten ein Treitschke gegenüber stand, so macht sich im 20. Jahrhundert Helmut Schelsky zum Verteidiger der bestehenden Verhältnisse, der »Leistungsgesellschaft«, gegen Sozialisten wie Ernst Bloch oder Herbert Marcuse.

Der große Liberale Ralf Dahrendorf – vielleicht der letzte, der diesen Namen diesseits von purem Wirtschaftsliberalismus noch verdient – schreibt: »Es ist daher nötig, im Sinn zu behalten, dass der Arbeitsgesellschaft zwar die Arbeit ausgeht, ihre Herren aber alles tun, um die Arbeit wieder zurückzuholen und den Weg zu einer Gesellschaft der Tätigkeit zu verbauen.« Ob die heutigen Herren der FDP diesen Satz kennen oder gar begreifen? Der Amerikaner Jeremy Rifkin jedenfalls, einer der besten Kenner der Materie, argumentiert ganz im Geiste Dahrendorfs. Er ist unser Zeitgenosse. Das Thema bleibt uns erhalten.

| THOMAS ROTHSCHILD

Titelangaben

Rainer Barbey: Recht auf Arbeitslosigkeit? Ein Lesebuch über Leistung, Faulheit und die Zukunft der Arbeit

Essen: Klartext 2012. 149 Seiten. 14,95 Euro