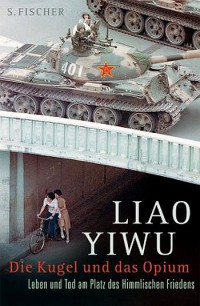

Menschen | Liao Yiwu: Die Kugel und das Opium

Der Dissident und Lyriker Liao Yiwu klagt die chinesische Regierung an: Selbst der Tod sei verlockender als ein Leben unter der repressiven Folter der KPC. Die erbrachten Opfer der Studentenbewegung im Jahr 1989, insbesondere des Massakers am Platz des Himmlischen Friedens dürften nicht in Vergessenheit geraten. Als Beweislage bringt Yiwu Die Kugel und das Opium hervor, in denen Augenzeugen und Beteiligte der Demonstrationen über ihre anschließenden Qualen berichten. Ein erschreckendes Gesellschaftsbild der Volksrepublik gerät ans Tageslicht. Von MARC STROTMANN

In diesem Herbst rückten zwei chinesische Autoren in den Fokus des literarischen Diskurses. Zum einen der Nobelpreisträger Mo Yan, der mit der chinesischen Regierung kooperiert, infolgedessen insbesondere von Regimekritikern als Opportunist verunglimpft wird. Seine Auszeichnung sei eine Annäherung an die politische Führung des Reichs der Mitte um die wirtschaftlichen Beziehungen zu stärken. Dabei wird selten gewürdigt, dass in Yans Werken in erster Linie die Leiden der ländlichen Bevölkerung beschrieben werden, im Stil des magischen Realismus in einer fantasierenden, surrealen Sprache.

In diesem Herbst rückten zwei chinesische Autoren in den Fokus des literarischen Diskurses. Zum einen der Nobelpreisträger Mo Yan, der mit der chinesischen Regierung kooperiert, infolgedessen insbesondere von Regimekritikern als Opportunist verunglimpft wird. Seine Auszeichnung sei eine Annäherung an die politische Führung des Reichs der Mitte um die wirtschaftlichen Beziehungen zu stärken. Dabei wird selten gewürdigt, dass in Yans Werken in erster Linie die Leiden der ländlichen Bevölkerung beschrieben werden, im Stil des magischen Realismus in einer fantasierenden, surrealen Sprache.

Liao Yiwu wiederrum trägt seine Kritik in aller Deutlichkeit hervor. In China sind seine Werke (wenig überraschend) verboten, finden in Europa aber große Beachtung. Der Lyriker, der sein Heimatland 2011 verlassen konnte und seitdem in Berlin lebt, wurde im letzten Jahr mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet, im Herbst 2012 wurde ihm der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Ein Schlag für die chinesische Regierung, tritt Yiwu als ständiger Mahner der Menschenrechtssituation in der Volksrepublik ins Rampenlicht, kämpft aus seinem Exil für weitere Kritiker, darunter Lia Xiabo oder Li Beifing, der gerade erst zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde.

Liao Yiwu selbst wurde für sein Gedicht Massaker festgenommen, welches das brutale Eingreifen der Volksbefreiungsarmee mit zahlreichen Hinrichtungen am 4. Juni 1989 auf den Tiananem behandelt. Er geriet für vier Jahre in Haft, in denen Misshandlungen zur Tagesordnung gehörten. Der Dichter Yiwu sei in dieser Zeit gestorben. Das ist eine literarische Tragödie. Er sei nur noch ein Zeuge. Ein Zeuge mit einer kräftigen Stimme, einer der sich für jene einsetzt, die den Glauben an die Demokratie, an die eigene Rehabilitierung, an ein erfülltes und freies Leben verloren haben.

Grenzenloses Grauen

Über Jahre hinweg hat Liao Yiwu Beteiligte der Studentendemonstrationen 1989 interviewt. Die Gesprächspartner, von der chinesischen Regierung als »Rowdys« gebrandmarkt, schildern ihre Rolle während des Protests, von ihren Festnahmen, der erlittenen Folter in den Gefängnissen und den Umerziehungslagern und der misslungenen Reintegration in die Gesellschaft, in der das wirtschaftliche Kapital über die Solidarität herrscht. Die Aufzeichnungen hat der Lyriker in einen Schrank gesperrt, im sicheren Wissen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt als Beweis gegen ihn verwendet werden könnten.

Yiwus Werk ist gleichermaßen eindringlich wie verstörend. Die Interviews zeichnen sich durch eine skrupellose Rücksichtslosigkeit aus, die sich am Rande der (westlichen) Vorstellungskraft bewegt. Die Perversion, die sich in den chinesischen Gefängnissen vollzieht, beraubt seine Insassen jeglicher Menschlichkeit. Misshandlungen mit Elektroschockern, Prügel nahezu bis zum Tod, zermürbende körperliche Arbeit, 12 bis 14 Stunden am Tag: der Fantasie des Grauens scheinen keine Grenzen auferlegt, um den politischen Gegnern jegliche Kraft zu nehmen.

Die Interviewten sind keinesfalls Mitglieder der intellektuellen Avantgarde, vielmehr spricht Liao Yiwu mit den Ausgestoßenen der Gesellschaft, die keinen Platz mehr in dieser zu finden vermögen: ehemalige Fabrikarbeiter, die sich im Zuge der demokratischen Bewegung dazu verleiten ließen, ein Aufbegehren gegen den Tiger, die chinesische Führerelite, zu wagen. Das Opfer, das sie bringen mussten war nicht weniger als ihre eigene Zukunft. Junge Männer, unwissend über die Konsequenzen ihrer Taten, die, nachdem sie lange Jahre unmenschlicher Repressalien gebrochen haben, in eine Leistungsgesellschaft mit stetig wachsender Wirtschaft zurückkehren, in der es keinen Platz mehr für sie gibt.

Gerade dieser Tatbestand ist schon Begründung zugleich, weswegen Liao Yiwus Die Kugel und das Opium gelesen werden muss. Der Lyriker, der seine literarischen Fähigkeiten der Klage unterordnet, versucht nicht zu polemisieren, sondern das China zu Wort kommen lassen, welches in der Öffentlichkeit ungehört bleibt.

Titelangaben

Liao Yiwu: Die Kugel und das Opium. Leben und Tod am Platz des Himmlischen Friedens

Frankfurt am Main: Fischer 2012

432 Seiten. 24,99 Euro