Gesellschaft | Michael J. Sandel: Was man für Geld nicht kaufen kann. Die moralischen Grenzen des Marktes

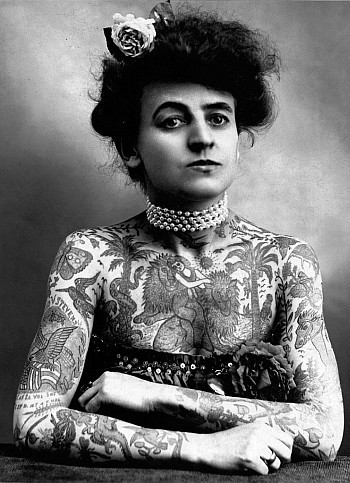

Schulen zahlen Schüler fürs Lernen, Krankenversicherungen die Versicherten fürs Abnehmen und Strafgefangene für eine bessere Zelle, Firmen zahlen für Werbetätowierungen auf der rasierten Kopfhaut und Jagdbesessene für den Abschuss eines Tiers von der Roten Liste. Alles ist käuflich geworden, so scheint es. Tatsächlich aber doch noch nicht alles, und diese Restbestände interessieren Michael J. Sandel in Was man für Geld nicht kaufen kann ganz besonders. Von PETER BLASTENBREI

Zuerst muss auf ein Übersetzungsproblem hingewisene werden. Die Übersetzung ist routiniert und problemlos. Doch wäre die Lektüre für deutsche Leserinnen und Leser gewiss einfacher, wenn anstelle von »Moral« und »moralisch« »Ethik« und »ethisch« stehen würde. Denn genau darum geht es, um Ethik, um das richtige Verhalten in der Gemeinschaft angesichts der rasant vordringenden Umwandlung menschlicher Beziehungen in Marktbeziehungen. Sandel, Professor für Ethik in Harvard, konstatiert seit den 1990er Jahren eine zunehmende Einmischung von Wirtschaftswissenschaftlern in Bereiche, die bisher Philosophen, Pädagogen, Literaten oder auch Theologen vorbehalten waren.

Zuerst muss auf ein Übersetzungsproblem hingewisene werden. Die Übersetzung ist routiniert und problemlos. Doch wäre die Lektüre für deutsche Leserinnen und Leser gewiss einfacher, wenn anstelle von »Moral« und »moralisch« »Ethik« und »ethisch« stehen würde. Denn genau darum geht es, um Ethik, um das richtige Verhalten in der Gemeinschaft angesichts der rasant vordringenden Umwandlung menschlicher Beziehungen in Marktbeziehungen. Sandel, Professor für Ethik in Harvard, konstatiert seit den 1990er Jahren eine zunehmende Einmischung von Wirtschaftswissenschaftlern in Bereiche, die bisher Philosophen, Pädagogen, Literaten oder auch Theologen vorbehalten waren.

Einer der frühesten und rabiatesten Vertreter dieser neuen Wirtschaftswissenschaft, Gary Becker, hat schon 1976 allen Ernstes erklärt, jeder Mensch treffe sein Leben lang nichts als Marktentscheidungen und selbst Liebe oder Familiengründung unterlägen einer »latenten Preisstruktur«. Dem stellt Sandel die Forderung nach einer breiten ethischen Debatte gegenüber. Wenn die Wirtschaftswissenschaftler zunehmend ihren Kernbereich, den Markt für echte Waren, verließen, müssten sie sich einer solchen Debatte mit allen Konsequenzen stellen. An einer Reihe von Beispielen aus der Praxis zeigt Sandel, wie die angebliche Wertneutralität von Marktbeziehungen längst vielfach widerlegt worden ist, meist zum Schaden der Gemeinschaft.

Triumph und Horror des Marktes

Die klassische ökonomische Theorie besagt, dass Marktverhalten, Kauf und Verkauf, das Einpassen in ein Preisgefüge, das Bewerten nach dem einzigen Kriterium Geld, Waren in ihrer Substanz nicht verändert, nicht zum Guten und nicht zum Schlechten. Sandel lässt dies für Schweinehälften und Winterreifen gelten, denn er argumentiert ausdrücklich als Befürworter der Marktwirtschaft. Werden aber soziale Beziehungen marktförmig gestaltet, unterliegen sie plötzlich einer Bewertung in Geld, wird ihre Substanz, so Sandel, sehr wohl verändert und korrumpiert.

Notwendige gesellschaftliche Werte wie Zuverlässigkeit, Mitleid, Hilfsbereitschaft, Gemeinschaftsgefühl, Bürgersinn, sozialer Kitt, wenn man so will, werden nachweisbar beschädigt oder ganz verdrängt, wenn ein bestimmtes Verhalten erst einmal mit Geld belohnt, »gekauft« wird. Sandels zweites großes Argument, die Fairness, ist vielleicht noch leichter zu verstehen. Denn wenn Konzerte oder Baseballspiele nur noch für Reiche zugänglich sind, sind Sport- oder Musikbegeisterte mit kleinem Geldbeutel massiv benachteiligt. Ließe man den Handel mit transplantierbaren Organen zu, könnten die Benachteiligten sogar zum Tod verurteilt sein.

Wie radikal darf Ethik sein?

Sandel reißt noch ein anderes wirtschaftsethisches Problem an. Was heißt das, wenn Gemeinden oder Schulbehörden aus schierer Finanznot Teile ihrer Funktionen sogenannten Sponsoren überlassen müssen? Können Schulen mit Werbung durchtränkte Lernmaterialien von Großfirmen einsetzen (in den USA seit den 1920er Jahren!) ohne den Sinn von Bildung zu beschädigen? Ginge Werbung auf Polizeiautos? Leider scheut sich der Autor, hier den Bankrott eines weiteren wirtschaftstheoretischen Dogmas zu benennen, der Unverträglichkeit von Markt und Staat. Längst schon arbeiten Staat und Wirtschaft diesseits und jenseits des Atlantiks friedlich zusammen, im Export, bei der Bankenrettung, bei der Marktanpassung öffentlicher Aufgaben.

Doch kann man von einem ethischen Anspruch aus wirklich eine künstliche Grenzlinie wie die zwischen Marktwirtschaft und Marktgesellschaft ziehen, wie Sandel das tut? Kann man Marktwirtschaft einfach ausklammern, wo sie sich mit dem Austausch echter Waren beschäftigt, also außerhalb der traditionell der Ethik vorbehaltenen Felder agiert? Man muss ja gar nicht gleich an Waffenproduktion und Waffenhandel denken. Die USA sind aber auch das klassische Land der Lebensmittelspekulation, die ja immer Hunger mit einkalkuliert. Die Chicagoer Weizenbörse oder die Firma Monsanto betrieben aber nie etwas anderes als eben Warenaustausch im engeren Sinn. Ist ihr Tun deshalb ethisch neutral oder unangreifbar?

Was man für Geld nicht kaufen kann ist ein Buch mit vielen Anregungen und interessanten Gedankengängen. Doch bleibt der Eindruck, der Autor habe sich zu einer wirklich tiefgehenden Marktkritik nicht so recht entschließen können. In Stil und Duktus ist das Buch vollkommen auf das US-amerikanische Publikum zugeschnitten, auch die Beispiele stammen fast durchweg aus den USA. Ganze Kapitel wie das über den Zweitmarkt für Lebensversicherungen treffen für Deutschland gar nicht zu. All das schränkt die Brauchbarkeit des Buches hierzulande stark ein und bringt schließlich noch die Gefahr mit sich, dass man es wohlig schaudernd, aber beruhigt aus der Hand legt, ohne sich seinen Konsequenzen zu stellen.

| PETER BLASTENBREI

Titelangaben

Michael J. Sandel: Was man für Geld nicht kaufen kann. Die moralischen Grenzen des Marktes

(What Money Can’t Buy 2012)

Deutsch von Helmut Reuter

Berlin: Ullstein 2012

304 Seiten. 19,99 Euro

Reinschauen

Leseprobe