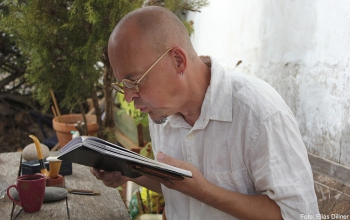

Menschen | Martin Geck: Wagner

Zum 200. Geburtstag des umstrittenen Genius Richard Wagner veröffentlicht Martin Geck eine neue Biographie. Das Buch befasst sich mit dem Werk des Künstlers mehr als mit dessen illustrem Privatleben. Das ist wundervoll für Musikliebhaber und etwas desillusionierend für Neugierige, findet VIOLA STOCKER.

Martin Geck ist einer der führenden deutschen Musikwissenschaftler. Nach Monographien zu Bach, Mozart und Schumann folgt nun eine Biographie zu Richard Wagner. Was diese so besonders macht, ist die Tatsache, dass sie sehr musikwissenschaftlich gehalten ist und dennoch für Laien lesbar bleibt. So eröffnet sich ein Weg der Wagner-Betrachtung jenseits von Klischee und Voyeurismus und unabhängig von gängigen pseudokritischen Antipathien.

Ein Gesamtkunstwerk

Wenn Martin Geck Wagners Leben beleuchtet, geht es eigentlich um Wagners Werk. So wie Wagner seine Schaffenszeit mit selbstgewählten Leitmotiven strukturiert, scheint auch Geck ein Leitmotiv zu haben: Es gibt keinen Menschen Wagner ohne den Komponisten Wagner. Um Details über Wagners Privatleben zu erhalten, sollte man sich an andere Biographien halten. Aber um Wagners Werk zu verstehen, ist Gecks Wagner eine wunderbare Informationsquelle.

Fast sechzig erste Seiten widmet Geck dem jungen Wagner, der Leubald, die Feen, Das Liebesverbot und Rienzi komponiert hat, Opern, die man auf dem Bayreuther Spielplan vergeblich suchen wird, die aber den Weg eines Künstlers vom Opernkomponisten zum Schöpfer von leitmotivisch durchtränkten Gesamtkunstwerken verdeutlichen. Eine detailreiche Quelle sind Cosima Wagners Tagebücher. Cosima hält Gespräche mit Richard fest, früh erhält man den Eindruck, dass sie für die Nachwelt erhalten bleiben sollen. Auch hier wird ersichtlich, wie wenig die Wagners Privates und Berufliches getrennt haben.

Portrait eines jungen Mannes als Künstler

Richard Wagner wuchs in einer klassischen Patchworkfamilie auf. Sein Vater verstarb ein halbes Jahr nach seiner Geburt und Wagners Mutter heiratete bald wieder. Wagners Ziehvater Ludwig Geyer stirbt, als Richard Wagner acht Jahre alt ist. Der junge Wagner wird Zeit seiner Kindheit zwischen Erziehern und Anverwandten hin und her geschoben. Nach Stationen in Prag und Dresden bleibt die Familie schließlich in Leipzig. Dort, während Richard Wagner das Nikolaigymnasium besucht, schreibt er als Vierzehnjähriger das Trauerspiel Leubald.

Rettung aus dem anarchischen Familienalltag verspricht das Theater. Vier der sechs älteren Geschwister Richards schlagen eine Bühnenlaufbahn ein. Vater, Ziehvater und Onkel Wagners haben eine starke künstlerische Ader, die bald auch in Richard zu pulsieren beginnt. Vielleicht rührt auch sein Hang zum Luxus von der bourgeoisen Lebensart seiner Familie. Wagner schwelgt gerne, von Anfang an. Auch in Leubald finden sich Orgien, so Geck, nämlich solche der Gewalt und der Länge. Zum ersten Mal auch klingt Wagners Hauptleitmotiv an, nämlich der Gedanke der Erlösung durch Untergang.

Suche nach Erlösung

In Wagners weiterem Frühwerk, den Feen, ist Liebesglück ebenfalls nicht in der irdischen Realität zu erreichen. Musik fungiert zunehmend als Brücke zur Unaussprechlichkeit. Sie soll und kann in Wagners Verständnis das ausdrücken, was uns Menschen zu sagen verwehrt wird. Schon früh zeigt sich sein musikalisches Talent im Erdenken ungewöhnlicher Akkordverbindungen. Wagner selbst sieht sich aber nicht nur als Komponist, sondern als Autor eines Gesamtkunstwerks, in dem die Dichtung ebenso wichtig ist wie die Musik, von der er sich kathartische Wirkung erhofft.

Wagners revolutionäre kompositorische Ideen hallen auch in seinen politischen Äußerungen wider. Er engagiert sich für die bürgerlichen Revolutionen von 1848, ist ein Anhänger Schopenhauers und korrespondiert früh mit seinem jungen Verehrer Friedrich Nietzsche. Trotzdem definiert er sich als künstlerischen, nicht politischen Mensch. Vielleicht erklärt das auch persönliche Inkonsequenzen. Der Republikaner Wagner lässt sich vom bayerischen König hofieren, der Demokrat verfasst antisemitische Pamphlete, nur, um sich von seinem jüdischen Kapellmeister die eigenen Kompositionen abends auf dem Klavier vorspielen zu lassen.

Widerspruch und Selbststilisierung

Um sich nicht in Wagners facettenreichem Leben zu verzetteln, wählt Martin Geck einen einfachen Weg. Er hangelt sich nicht an Wagners privater, sondern musikalischer Biographie entlang. So tragen die vierzehn Kapitel immer Doppelnamen, oft Tagebuchzitate Cosimas und immer die Namen der Musikdramen, die parallel behandelt werden. Damit erspart sich Geck natürlich unangenehme Fragen, zum Beispiel solche nach Wagners Verhältnis zu Juden, Frauen, Geld, zu seiner Familie. Über all das erfährt man keine Details und nur am Rande erliest man sich einige Informationen.

Aber wie aus dem theaterbegeisterten Jüngling Wagner ein wegbereitender Genius des 19. Jahrhunderts wurde, wie aus unbeholfenen Opern Musikdramen wurden, vor denen auch Schönberg und Mahler den Hut zogen, wie sich Wagner Zeit seines Lebens mit seinem Werk plagte und sich nie von seinen Kompositionen lösen konnte, das zeigt Geck auf kongeniale Weise. Für die Laien unter den Lesern sind die musikologischen Ausführungen Gecks bereichernd, den Fachkundigen bringen sie bekannte Kniffe wie den Tristanakkord wieder ins Gedächtnis. In seiner Zerrissenheit im Persönlichen wie Beruflichen, in seinem Streben, jede künstlerische Tätigkeit einem Ideal unterzuordnen war Wagner im Positiven wie Negativen Wegbereiter der Moderne.

Kunst und Künstler als Einheit

Auch im Ring, wie im Tannhäuser, im Fliegenden Holländer und in Lohengrin und Parsifal arbeitet Wagner an der Erlösung durch Untergang. Seine konsequente Inszenierung seines Werks als Gesamtkunstwerk spielte nicht nur Kunstbegeisterten in die Hände sondern auch den totalitären Fanatikern der nationalsozialistischen Ideologie. Geck bleibt eine Erklärung dafür schuldig, weshalb Richard Wagner zum Lieblingskomponisten der Nationalsozialisten wurde, wenn man ihn doch gleichzeitig vom Etikett des Antisemiten frei halten möchte. Größenwahn, perfider Perfektionismus und Narzismus waren in Wagners Leben fester Bestandteil, so wie sie Jahrzehnte später die NSDAP in ihrem politischen Modell ausleben sollte.

Martin Gecks konsequent durchgehaltene Taktik, die Kunst vom Künstler zu trennen und Richard Wagners Werk in seiner Modernität und Genialität angemessen zu würdigen, führt dennoch nur halb zum Erfolg. Denn so sehr und gerne man bereit ist, dem Mann des neunzehnten Jahrhunderts die gebührende musikalische Ehre zuzugestehen, der Schmutz, den Richard Wagner und seine Erben teilweise mit ihm auf seine Person und sein künstlerisches Schaffen geladen haben, löst sich nur schwer und ändert nicht unbedingt etwas an der bisherigen Wagner-Rezeption, in der sich Verehrer und Verdammer oft so unversöhnlich gegenüber stehen.

Titelangaben:

Martin Geck: Wagner. Biographie

München: Siedler 2012

416 Seiten. 24,99 Euro

Reinschauen

Leseprobe – Geck: Richard Wagner