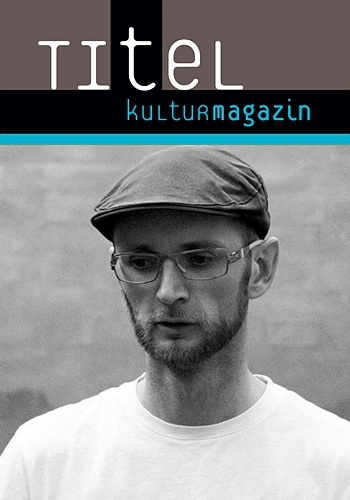

Er hat 79 Ehrendoktorhüte bekommen, unzählige Literaturpreise entgegen gekommen und war in seinem Heimatland Peru sogar einmal zur Präsidentenwahl angetreten. Der Schriftsteller Mario Vargas Llosa, der seit 2015 mit der Ex-Frau von Julio Iglesias liiert ist und in Madrid lebt, ist ein Mann der absoluten Superlative. Jede Buchneuvorstellung wird in der spanischsprachigen Welt als »Event« zelebriert. Von PETER MOHR

In seinem letzten Roman ›Harte Jahre‹ (2020) hatte er sich äußerst kritisch mit der Rolle des CIA in Guatemala auseinandergesetzt. Traumwandlerisch, aber doch bei jedem Schritt mit absoluter Präzision unterwegs, hielt Vargas Llosa darin die Balance zwischen knallharten Fakten der lateinamerikanischen Politik und bewegenden, poetisch zugespitzten emotionalen Tragödien.

Für seine »Kartographie von Machtstrukturen und seine scharf gezeichneten Bilder individuellen Widerstands«, hatte ihm das Stockholmer Nobelpreiskomitee 2010 die mit umgerechnet rund 1,1 Millionen Euro dotierte wichtigste Auszeichnung der literarischen Welt zugesprochen. Eine Charakterisierung, die auch seinem letzten Roman ›Ein diskreter Held‹ (2013) vollends gerecht wird. Darin ging es um Macht, Unterdrückung, Familienehre, ausgelebte Egoismen und individuellen Widerstand, der bis an den Rand der Selbstaufgabe reicht.

Mario Vargas Llosa, der am 28. März 1936* in Arequipa im peruanischen Hochland als Sohn eines Radiojournalisten geboren wurde, begann schon früh zu schreiben. In seinem ersten bedeutenden Werk, den in mehr als 20 Sprachen übersetzten Roman ›Die Stadt der Hunde‹ (1963), verarbeitete er seine Erfahrungen in der Kadettenanstalt von Lima. Er arbeitete später als Journalist für viele internationale Zeitungen, als Literaturdozent in den USA und hatte Gastprofessuren in aller Welt inne. Sein Studium hatte er ausgerechnet mit einer Arbeit über seinen großen südamerikanischen Antipoden Gabriel Garcia Márquez abgeschlossen, dem er stets seine politische Nähe zu Fidel Castro vorhielt: »Dass ein Schriftsteller den Führer eines Regimes beweihräuchert, in dem es viele politische Gefangene – darunter mehrere Schriftsteller – gibt, das eine rigorose intellektuelle Zensur praktiziert, nicht die mindeste Kritik duldet und Dutzende Intellektuelle ins Exil gezwungen hat, ist etwas, das mich mit Scham erfüllt.«

Noch ein zweites Mal schrieb Vargas Llosa ganz eng an seiner eigenen Biografie entlang. Mit 18 Jahren hatte er Julia Urquidi geheiratet, mit der er neun Jahre zusammenlebte. Diese Beziehung diente als Grundlage des vielbeachteten Romans ›Tante Julia und der Kunstschreiber‹.

In seinen großen, überquellenden Romangemälden hat sich Vargas Llosa, der 1990 für das Präsidentenamt in Peru kandidiert hatte (»Ich würde mich als Liberalen bezeichnen. Ich bin ein liberaler Demokrat.«), wiederholt der Ausbeutung der Ureinwohner, der blutigen Kämpfe von Untergrundorganisationen, der Korruption, der zwielichtigen Rolle der Militärs und des Totalitarismus gewidmet.

Seine Romane ›Tod in den Anden‹, ›Das Fest des Ziegenbocks‹, ›Der Geschichtenerzähler‹ und ›Das grüne Haus‹ (alle bei Suhrkamp erschienen) stießen auch hierzulande auf große Resonanz. Darüber hinaus hat er in ›Lob der Stiefmutter‹ und ›Die geheimen Aufzeichnungen des Don Rigoberto‹ dem Faszinosum Liebe (und der Erotik) eine neue poetisch-zeitgenössische Dimension verliehen. In der Figur des leicht exzentrischen Don Rigoberto, der das Mittelmaß in allen Lebenslagen verachtet, spiegelt sich auch Vargas Llosas Credo.

In seinem letzten ganz großen Roman ›Das böse Mädchen‹ (2006) breitet er ein opulentes Erzählspektrum aus, in dem es nicht nur um eine leicht märchenhaft anmutende Liebesgeschichte geht, sondern auch um politische Umwälzungen und um gescheiterte Utopien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. »Um zu erreichen, was man will, ist jedes Mittel recht.« So lautet das Credo der weiblichen Hauptfigur in Mario Vargas Llosas neuem Roman. Wie ein Chamäleon wechselt sie ihre Identitäten und treibt so über den Handlungszeitraum von rund vierzig Jahren ein emotionales und kriminalistisches Verwirrspiel mit dem männlichen Protagonisten Ricardo Somocurcio.

Dieser hochgebildete Autor, der auch brillante Essays über Flaubert, Hugo und Gauguin verfasste und zwei Jahre dem Internationalen PEN-Club vorstand, ist ein behutsamer Gratwanderer zwischen Exotik und Realismus, zwischen Lebensfreude und Skeptizismus.

Der Nobelpreisträger war aber auch stets für Überraschungen und auch für Provokationen gut. Als ihm 1996 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen wurde, bekannte er, dass seine erste Begegnung mit der deutschen Literatur im Wilden Westen stattgefunden hat. »Nicht Karl Marx, sondern Karl May habe ich als junger Mann verschlungen.«

Vargas Llosa wird immer mehr zu dem, was er in Abgrenzung zu seinem langjährigen Intimfeind Gabriel Garcia Márquez nie werden wollte – zum politisch-poetischen Gewissen Lateinamerikas. Mit seinem jüngsten Roman ›Harte Jahre‹ hat er dies noch einmal auf imponierende Weise unter Beweis gestellt.

| PETER MOHR

| Titelbild: Jindřich Nosek (NoJin), Mario Vargas Llosa (2019), CC BY-SA 4.0 [Crop]