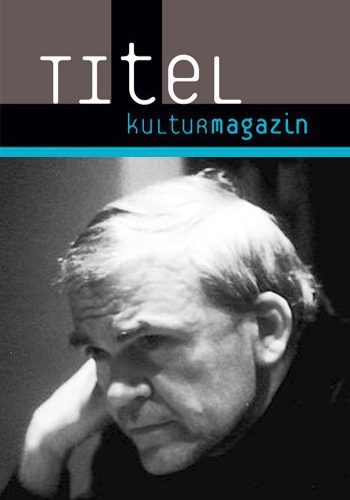

Menschen | Zum Tode der Schriftstellerin Gabriele Wohmann

»Wenn ich nicht schreibe, fühle ich mich nicht gut. Schreiben ist auch eine Gewohnheit, auch wenn es stimmt, dass ich ohne Schreiben wohl nicht atmen könnte«, erklärte Gabriele Wohmann 2006 in einem Interview. Am Montag (22. Juni) ist die Schriftstellerin in ihrer Geburtsstadt Darmstadt nach langer schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben. PETER MOHR über das Leben der selbsternannten »Graphomanin«.

[Abb: Andreas Bohnenstengel]

Gabriele Wohmann, die am 21. Mai 1932 als Tochter eines Pfarrers in Darmstadt geboren wurde, arbeitete nach dem Musik- und Germanistikstudium drei Jahre als Lehrerin in ihrer Heimatstadt und auf der Nordseeinsel Langeoog, ehe sie sich vollends der Literatur widmete und eines der jüngsten Mitglieder der legendären Gruppe 47 wurde.

Den literarischen Moden hat sich die Darmstädterin, die u.a. mit dem Stadtschreiberpreis der Stadt Mainz, dem Hessischen Kulturpreis, dem Konrad-Adenauer-Preis und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, im Laufe von fast vier Jahrzehnten hartnäckig widersetzt. Gabriele Wohmann ist stets eine traditionelle, dem Realismus verpflichtete Erzählerin geblieben, und auch in ihrer Lyrik bevorzugte sie die einfache, klare Sprache.

Ihre Romane und Erzählungen waren zumeist in dem Milieu angesiedelt, das die Autorin – ihr eigenes Umfeld charakterisierend – als »spätbürgerlich« bezeichnet hat. Die vermeintlich kleinen Katastrophen im zwischenmenschlichen Bereich, die als Spiegelbild für eine sich verändernde Gesellschaft fungieren, die Vereinsamung des Individuums, abrupte Veränderungen im gewohnten Alltag oder schmerzliche Verluste durch den Tod eines nahen Angehörigen (so in einem ihrer besten Erzählwerke ›Frühherbst in Badenweiler‹, 1978) – dies waren die ständig wiederkehrenden und mannigfaltig variierten Sujets.

Doch Gabriele Wohmann hat nicht nur mit sezierendem Blick in die gutbürgerlichen Wohnstuben geschaut und die dort verborgenen Tragödien beleuchtet, sondern auch latent auf gesellschaftlich-politische Problemfelder (Umweltzerstörung, Golfkrieg, deutsche Vereinigung, Alkohol- und Tablettenmissbrauch, Patchwork-Familien) aufmerksam gemacht. Nicht in Leitartikel-Manier mit moralisierendem Zeigefinger, wie es viele Kollegen bevorzugten, sondern zwischen den Zeilen – verborgen hinter ihren literarischen Figuren.

Mehr als siebzig Bücher und ein gutes Dutzend erfolgreicher Hörspiele hat Gabriele Wohmann veröffentlicht. Unübersehbar ist aber auch, dass sie sich in den letzten Jahren zur Epigonin ihrer selbst entwickelt hat. Themen, Figuren und das beschriebene gesellschaftliche Ambiente unterschieden sich nur noch durch Nuancen. Das Schreiben war tatsächlich allzu stark zur Gewohnheit geworden.

Durchaus charakteristisch für diesen Zustand stellt die Wohmann-Figur Muriel am Ende des Romans ›Schön und gut‹ (2002) die Frage: »Also was nun, Leben oder Kunst?« Gabriele Wohmann hatte sich für das Leben entschieden. Am Montag (22. Juni) ist die Schriftstellerin in ihrer Geburtsstadt Darmstadt nach langer schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben.