Comic | Nina Bunjevac (Text und Zeichnungen): Vaterland

Der Mann auf dem Titelbild ist der Vater der Comiczeichnerin Nina Bunjevac. Er starb, als die Künstlerin fünf Jahre alt war durch die Fehlzündung einer selbst gebastelten Bombe. So wie sie auf dem Titelbild das Foto ihres Vaters rekonstruiert, rekonstruiert sie in ›Vaterland‹ seine Geschichte: präzise, aufwendig und mit tiefer Schwermut. BORIS KUNZ über eine düstere Familiensaga.

Autobiographische Comics, besonders wenn sie vom Aufwachsen in schwierigen politischen oder sozialen Verhältnissen erzählen, haben mittlerweile eine gewisse Tradition in der Graphic Novel.

Autobiographische Comics, besonders wenn sie vom Aufwachsen in schwierigen politischen oder sozialen Verhältnissen erzählen, haben mittlerweile eine gewisse Tradition in der Graphic Novel.

Nina Bunjevac ist in den 70er und 80er Jahren im ehemaligen Jugoslawien aufgewachsen, hat über ihre Kindheit dort allerdings wenig Spektakuläres zu berichten: Durch ein Zerwürfnis zwischen Tito und Stalin war Jugoslawien das wohl am meisten dem Westen zugewandte Land des ehemaligen Ostblocks, und Nina Bunjevac ist mit Micky Maus und Spider Man, Boy George und Denver-Clan aufgewachsen – nicht anders als Kinder ihrer Generation in den meisten europäischen Ländern. Als Anfang der 90er in ihrer Heimat noch einmal der Krieg ausbrach, war Bunjevac bereits für ihre Ausbildung nach Toronto gezogen.

Doch in einem Land, dessen jüngere Geschichte so sehr von Kriegen und Eroberungen, von politischen Umwälzungen, wechselnden Ideologien und ethnischen Konflikten bestimmt wird, wie die Gebiete des ehemaligen Jugoslawien, bleibt keine Familiengeschichte und damit auch keine Biographie von den Auswirkungen all dessen verschont. Das ist eine der Botschaften, die Bunjevac mit ›Vaterland‹ eindrucksvoll zu demonstrieren versteht.

Ein gezeichnetes Fotoalbum

Die Erzählung ist in zwei Teile aufgegliedert, für die eine aktuelle Begegnung der erwachsenen Zeichnerin mit ihrer Mutter die lockere Rahmenhandlung bildet. Der erste Teil, ›Plan B‹, schildert die Flucht ihrer Mutter 1975 vor ihrem Mann Peter (Ninas Vater) aus Kanada nach Jugoslawien, zurück zu ihren Eltern. Sie konnte nicht länger mit einem Mann zusammenleben, der sich in einer antikommunistischen Terrorgruppe engagierte – mit dem Ziel, durch Bombenanschläge auf Auswanderer einen politischen Wandel in einer Heimat zu erzwingen, in die er selbst als ehemaliger politischer Gefangener nicht zurückkehren konnte. Mit ihrer Flucht zurück in diese umstrittene Heimat befreite sich Ninas Mutter mit ihren beiden Töchtern zwar aus der Ehe mit einem Gewalttäter, riss dabei aber auch ihre Familie auseinander und verlor den Kontakt zu ihrem Sohn für immer.

Hier erzählt Nina Bunjevac den Teil ihrer Familiengeschichte, den sie als kleines Mädchen selbst erlebt hat. Diese, wenn auch aus frühester Kindheit stammende, aber eben selbst durchlebte Erinnerung, prägt den Realismus des ersten Teils. Es sind die zahlreichen kleinen Details aus dem Alltag, die die Erzählung für den Leser greifbar machen und der (vergleichsweise unspektakulären) äußeren Handlung große innere Spannung verleihen: Hier wird von einer Familie berichtet, durch die der Graben zwischen Kommunisten und Anhängern der alten Monarchie, zwischen angepassten Sozialisten und gewaltbereiten Reformern mitten hindurch verläuft.

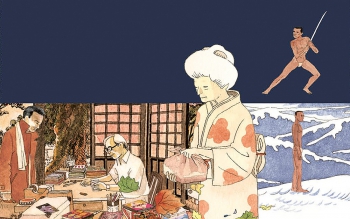

Eine Passage ihrer eigenen, relativ ereignislosen Kindheit, gibt Bunjevac durch eine detailgenaue Reproduktion von gestellten Kindheitsfotografien von ihr und ihrer Schwester wieder – ein Duktus, der im Prinzip die gesamte Erzählhaltung und die grafische Gestaltung des Albums prägt: Die präzise Wiedergabe von Gesichtern und von kleinen Alltagsmomenten erinnert auch in den szenischen Momenten des Comics an Fotografien, zurückgeholt aus der Erinnerung und festgehalten, beinahe festgefroren in aufwendiger Schraffurtechnik. Die Bilder sind meist großformatig und klar strukturiert, so als blätterte man im Fotoalbum von Bunjevacs Erinnerung.

Kleine Geschichtskunde

Im zweiten Teil, ›Exil‹ rekonstruiert sie die Geschichte ihres Vaters Peter und geht der Frage nach, was diesen Menschen so verbittert haben könnte, dass er Tausende Kilometer von seiner Heimat entfernt für politische Ziele bereit war, Bomben zu legen und dafür sein Familienleben aufs Spiel zu setzen. Weil im Hause ihrer Großeltern nicht über den »Terroristen« gesprochen werden durfte, muss Nina Bunjevac dessen Geschichte rekonstruieren wie die eines Fremden. Hier ändert sich der Erzählton und wird distanzierter, denn die Autorin maßt es sich nicht an, über Gefühle, Haltungen und Erinnerungen zu verfügen, die nicht ihre eigenen sind.

Die aufwendigen Schraffurtechniken (die stark an ›Stuck Rubber Baby‹ von Howard Cruse erinnern) verleihen den Bildern einerseits große Plastizität aber auch eine gewisse Statik. Alle Räume werden mit so vielen Details wie nötig erfüllt, um sie für den Leser greifbar zu machen, bleiben aber gleichzeitig immer etwas leer, karg und düster: Eine Welt hinter zugezogenen Vorhängen und in ärmlichen Wohnungen, eine Welt, die den Menschen wenig Bewegungsfreiheit und gönnt und sie in festen Strukturen gefangen hält. Bunjevac braucht dazu keine äußeren Panelrahmen, es ist der innere grafische Aufbau der Bilder, ebenso wie die kräftigen Außenlinien der Figuren selbst, die ihre Bewegungen gleichsam einzufrieren scheinen. Es ist eine durch und durch triste Welt, die Bunjevac uns zeigt, bevölkert von Figuren, die kaum aus ihrer eigenen Haut können. Dafür hat die Zeichnerin mit ihrem Stil eine sehr gute Entsprechung gefunden.

Mit knapp 150 großformatig und klar erzählten Seiten ist ›Vaterland‹ daher kein monumentaler Wälzer über Jugoslawien geworden, sondern eine eindringliche, stark von einer persönlichen Sichtweise geprägte Lektüre mit dem klaren erzählerischen Fokus einer Künstlerin, die nicht die ganze Welt erklären will, sondern einfach nur der Frage nachgeht, wer der Vater war, den sie niemals wirklich kennenlernen durfte.

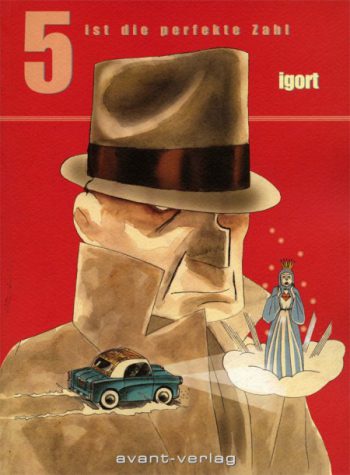

Titelangaben

Nina Bunjevac (Text und Zeichnungen): Vaterland

Fatherland – Aus dem Englischen von Axel Halling

Berlin: Avant Verlag 2015

156 Seiten, 24,95 Euro

Reinschauen

| Leseprobe

| Homepage der Künstlerin