Ausstellung | ›Tattoo‹ – Ritual, Mode, Stigma (Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg)

Die Hamburger Ausstellung zeigt ein faszinierendes kulturgeschichtliches Panoptikum der menschlichen Hautzeichnung. SABINE MATTHES über die Kunst, die man auf dem Körper trägt.

Als der Entdecker James Cook 1774 von einer Reise in die Südsee zurückkam, brachte er nicht nur einen tätowierten Einheimischen namens Omai mit nach London, um ihn öffentlich zur Schau zu stellen. Er führte auch ein Wort ein, das seine seltsamen Hautzeichnungen benannte: »Tatau«, aus den polynesischen Wörtern »ta« (»schlagen«), und »tau« (»Zeichen, Muster, Bilder«) zusammengesetzt. Die Begegnung von Polynesiern und Europäern war besonders auf Tahiti von wechselseitiger Neugier und einer Idealisierung des Exotischen geprägt. Während die Polynesier Schlange standen, um sich an Deck der Schiffe rasieren zu lassen, ließen sich Captain Cooks Matrosen von den Einheimischen tätowieren. Neben der alten Tattoo-Tradition unter mediterranen Matrosen, die den Hautschnitt durch das Verbrennen von Schießpulver imprägnierten, lernten sie dort eine neue Technik kennen. Diese exportierten sie mit ihren Tattoo-Souvenirs in andere Hafenstädte.

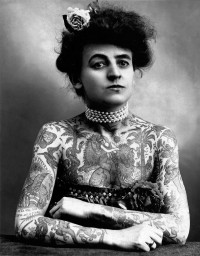

Euphorisiert vom Duft der Reiseberichte aus dem fernen Garten Eden, konnte man durch eine Tätowierung am Südsee-Boom teilhaben und eine »Aktie auf das irdische Paradies« erwerben. Zwischen 1850 und 1910 erfasste die »Tätowierungswut« auch den europäischen Adel. Kaiserin »Sisi« ließ sich 1888 in einer Hafenkneipe einen Anker auf die Schulter tätowieren und Königin Victoria von England soll an intimen Stellen ihres Körpers einen Tiger und eine Python getragen haben. Andererseits verbreiteten sich die Tattoos im zwielichtigen Hafenmilieu unter Matrosen, Prostituierten, Schaustellern und Kriminellen. Diese Unbehausten besaßen oft wenig mehr, als ihren eigenen Körper. Den aber konnten sie durch Tattoos mit Erinnerungen adeln und mit Sehnsüchten dekorieren.

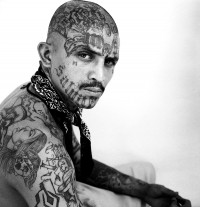

Der Bandenkrieg der Mara Salvatrucha in El Salvador, Foto: Christian Poveda,

© Christian Poveda / Agence VU‘

Aufgeladen mit dem Image des antibürgerlichen Protests, der Koketterie mit der Verruchtheit, feiern Tattoos seit den 1970er Jahren in den USA und ab den 1980ern in Europa, durch die jugendliche Subkultur, ein Comeback. Während bis etwa 1900 hauptsächlich in Kneipen, Herbergen, auf Jahrmärkten, zu Hause oder auf See tätowiert wurde, markierten Lombrosos Thesen den Beginn einer Tradition eigenständiger Gefängnistätowierungen.

Russische Gefangenentattoos sind besondere Phänomene: In die Haut geritzt und eingefärbt mit dem Gummi verbrannter Schuhabsätze und Urin, enthielten sie eine Reihe codierter Botschaften gegen das Sowjetregime und über die individuellen Verbrechen des Gefangenen. Traditionelle Motive bekamen im Bildrepertoire der kriminellen Unterwelt neue Bedeutungen. Der doppelköpfige Adler als russisches Wappentier wurde während des Kommunismus durch Hammer und Sichel ersetzt. Im ausgestellten Foto von Arkady Bronnikov liest er sich, in der Sowjetzeit quer über die Brust tätowiert, als Zeichen des Hasses auf die UdSSR oder als nationalistisches, rassistisches Symbol im Sinne von »Russland den Russen«. Die Anzahl der Kirchenkuppeln und Kreuze steht für die in Haft verbrachten Jahre. Zeitweise waren Stalin und Lenin in Mode, mit und ohne Hörner. Oder sie wurden auf die Brust tätowiert, in der Hoffnung, dass es den Erschießungskommandos verboten sei, auf ihre Gründerväter zu schießen. Sogenannte »Ring«-Tätowierungen um die Finger sind ein komplexes Zeichensystem über die Biografie des Täters.

Arkady Bronnikov besuchte als leitender Forensiker des UdSSR-Innenministeriums viele Arbeitslager im Ural und in Sibirien. Mitte der 1960er bis Mitte der 1980er Jahre machte er Tausende Fotos und Interviews mit tätowierten Gefangenen. Mit seinem riesigen Archiv half er, Kriminalfälle zu lösen und Täter und Leichen zu identifizieren. Als Russlands führender Experte für Tattoo-Ikonografie kann er die Geschichte eines Gefangenen allein aus seinen Tattoos ablesen.

Farbige Tiger, Götter, Karpfen, Goldfische und Chrysanthemen machten den Träger zum wandelnden Gemälde. Ein reich verzierter Körper war für die spärlich bekleideten Rikscha-Fahrer geschäftsfördernd. Andererseits haftete ihnen das Image von Raufbolden an. Als Erkennungszeichen von Outlaws fungierten Tattoos auch im Verbrechermilieu der Yakuza. 1868 bis 1945 wurden sie von der Regierung verboten. Ihre bis heute anhaltende gesellschaftliche Ächtung wurde teilweise revidiert durch die Wertschätzung der amerikanischen Tattoo-Szene der 1960er und 1970er Jahre.

Die sakralen Sak Yant Tätowierungen in Thailand setzen sich aus Schriftzeichen der alten Khmer und aus Tiersymbolen zusammen. Sie werden durch ein Mantra aktiviert und verbinden den Tätowierten ein Leben lang mit seinem Tattoo Master oder Mönch. Dieser macht aus dem Körper ein heiliges Bild, dem sich der Träger durch korrektes Verhalten würdig erweisen muss, damit es seine konzentrierte Kraft und magische Schutzfunktion entfalten kann. Der Tinte kann die Gallenflüssigkeit eines Feindes oder die zermahlene Haut eines Mönches beigemischt sein, um die Funktion des Tattoos zu beeinflussen. Ein Krokodil-Tattoo ist bei Fischern beliebt. Es soll sie vor Alkohol warnen, um nicht ins Wasser zu fallen und zu ertrinken.

Häufig markieren Tätowierungen wichtige Passagen im Lebenszyklus. Vom samoanischen Tattoo-Priester tätowiert zu werden, war, durch den Schmerz und das Drama, ein gesellschaftlich vorgeschriebener Akt der Unterwerfung gegenüber der Autorität der Älteren. Gleichzeitig war es ein heroischer Akt, der die Jungen zu mehr Teilhabe ermächtigte.

Foto: Michaela Hille

Titelangaben

›Tattoo‹

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

bis 6.9.2015