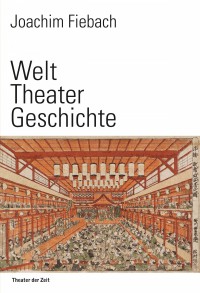

Bühne | Kulturbuch | Joachim Fiebach: Welt – Theater – Geschichte. Eine Kulturgeschichte des Theatralen

Er gilt als Gigant unter den zeitgenössischen Theaterwissenschaftlern, ein Gigant, der scheinbar spielerisch Theater, Medien, Herrschaft, Philosophie und Kultur als Ganzes prägnant, pointiert und manchmal auch provokativ kontextualisiert sowie en passant sich auch noch als der Experte für das Theater Afrikas gerierte: der Berliner Professor Joachim Fiebach. Schon in zahlreichen Monografien und Artikeln hat er sich mit den sozialen und politischen Faktoren des Theaters beschäftigt und dabei aphoristisch über die dramaturgische Inszenierung der Realität laboriert. Jetzt hat Fiebach sein wissenschaftliches Opus Magnum vorgelegt, mit dem etwas großspurigen Titel ›Welt – Theater – Geschichte. Eine Kulturgeschichte des Theatralen‹. Kulturanthropologisch legt er damit ein theaterhistorisches Standardwerk vor, das keinesfalls werturteilsfrei ist. Von PHILIP J. DINGELDEY

Auf den ersten Blick kommt das Buch chronologisch daher, indem es in sechs Teile zu jeweiligen Epochen unterteilt ist – nämlich ein Teil zur (soziologisch pauschalisierten, nicht historisch hinreichend differenzierten) Vormoderne, einer zum 16. bis zum 18. Jahrhundert, einer zum langen 19. Jahrhundert, zwei Parts zum 20. Jahrhundert und einem zu kurzen pessimistischen Ausblick.

Auf den ersten Blick kommt das Buch chronologisch daher, indem es in sechs Teile zu jeweiligen Epochen unterteilt ist – nämlich ein Teil zur (soziologisch pauschalisierten, nicht historisch hinreichend differenzierten) Vormoderne, einer zum 16. bis zum 18. Jahrhundert, einer zum langen 19. Jahrhundert, zwei Parts zum 20. Jahrhundert und einem zu kurzen pessimistischen Ausblick.

Vormoderne Spekulationen

Diese soziologisch-historische Gliederung wird aber immer wieder unterbrochen, indem Fiebach zwischen Ländern und Kontinenten immer wieder hin und her springt und dabei auch fruchtbare neue Vergleichspunkte liefert, etwa zwischen dem Theater im klassischen Griechenland und dem im japanischen Mittelalter. Meistens funktioniert diese Methodik gut. Problematisch wird dies aber bei den vier Kapiteln zur Vormoderne: Denn dort werden sehr oft Kontexte in den allzu kurzen historischen Abrissen gestört, zumal hier historiografisch die Epochen Antike und Mittelalter unreflektiert vermengt werden, was schädlich für die Übersichtlichkeit des Werkes ist. Auch scheinen diese Beispiele etwas willkürlich ausgewählt.

Problematisch ist der Vormoderne-Teil auch, da bezüglich der prähistorischen Zeit, Fiebach allzu unwissenschaftlich spekuliert: Denn die Quellenlage für die Formen des Theatralen in der Prähistorie sind mehr als dürftig, weshalb der Theaterwissenschaftler hier vermutet, deren theatrale Feste könnten denen der lateinamerikanischen Ureinwohner im 18. und 19. Jahrhundert ähneln – fundiert oder belegt ist aber nichts davon.

Die Zeit zwischen 1500 und 1900 beschreibt Fiebach dabei ganz klassisch und thematisiert typische Formen des Theaters als Inszenierung der Herrschaft, als Kritik an Herrschaftsformen oder auch theatrale Festen, in denen die sozialen und politischen Hierarchien für eine limitierte Zeit verdreht werden. Es geht um William Shakespeare, die ›commedia dell’arte‹, das bürgerliche Drama und die Fragmentierung des Theaters. Leider agiert der Afrika-Experte in diesen Parts jedoch hauptsächlich eurozentrisch und weniger global. Er fokussiert primär Deutschland, England, Frankreich und Italien.

Der Zug der Revolution ist abgefahren

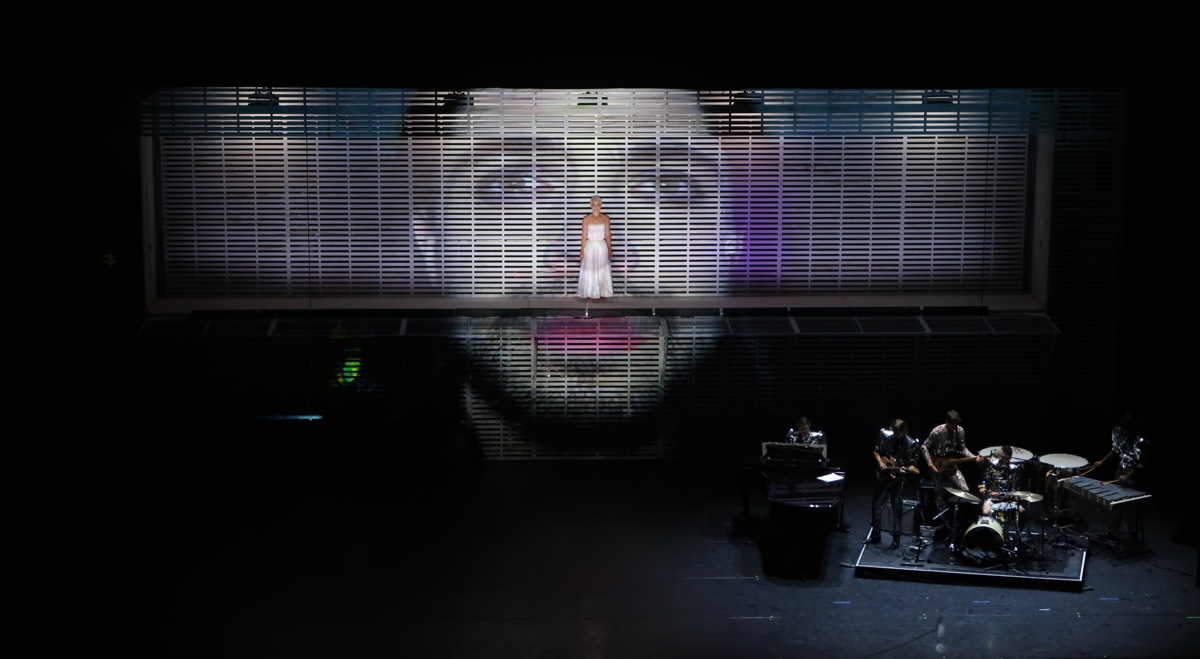

Einen besonders großen Fundus an theaterhistorischen und sozialphilosophischen Materialien rezipiert Fiebach für das 20. Jahrhundert. Unzählige Regisseure und Theatertheoretiker lässt er zu Wort kommen und beschreibt das Spezifische ihrer Inszenierungen, von Erwin Piscator und Bertolt Brecht bis zu Frank Castorf, wobei hier seine persönliche Präferenz für die Berliner Volksbühne ostentativ wird. Vor allem in diesem Part geht es um die Kritik der hegemonialer Beziehungen, über Diktatur und Kapitalismus, Unterdrückung und Ausbeutung sowie Emanzipation und Revolution. Jedoch wird dabei die (r)evolutionäre Metamorphose des dramatischen Theaters durch Brechtsche Verfremdungseffekte zum epischen Theater nicht hinreichend honoriert.

Denn den entscheidenden Wendepunkt macht Fiebach mit den Theaterformen der 68er aus: Ihnen misslang die postulierte sozioökonomische und -kulturelle Revolution. Dem Theaterwissenschaftler erscheint es – eine realistische Diagnose – unwahrscheinlich, dass nach den 1970er Jahren das Theater jemals wieder eine so wichtige emanzipative Rolle in der Sphäre des Soziokulturellen und der Systemkritik einnehmen wird. Implizit ganz d’accord mit Theodor W. Adorno ist für Fiebach der Zug der Revolution abgefahren – mindestens für das Theater. Massenmedien und die neoliberale Reglementierung – ob staatlich oder privat – konfrontieren das Theater mit finanziellen Problemen. Und so mutieren Theatermenschen und -institute selbst zu kapitalistischen statt künstlerischen Akteuren, deren Bedeutung sich kontinuierlich minimiert.

Leicht zu lesen ist der Schinken anfangs nicht. Der Leser wird vor einen akademischen, gewöhnungsbedürftigen Sprachstil gesetzt und mit unzähligen Fachbeispielen bombardiert. Doch gerade der Materialreichtum und die oft zugespitzten Thesen Fiebachs, die er meist gut belegen kann, zumindest wenn sie kapitalismuskritisch sind, machen die hohe Qualität des Sachbuches aus. ›Welt – Theater – Geschichte‹ ist linkspolitisch motiviert und partiell subjektiv geschrieben. Dadurch hat die sehr lesenswerte und kritische Monografie nicht das Zeug zum Hand- und Nachschlagebuch. Dennoch werden die meist an den Tag gelegte Kompetenz und Ausführlichkeit des Werkes es zu einem Standardwerk der systemkritischen Theatergeschichte machen.

Titelangaben

Joachim Fiebach: Welt – Theater – Geschichte. Eine Kulturgeschichte des Theatralen

Berlin: Theater der Zeit 2015

544 Seiten, 40 Euro