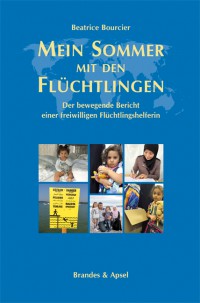

Gesellschaft | Beatrice Bourcier: Mein Sommer mit den Flüchtlingen

Man hört das Wort täglich mehrmals, »Flüchtlinge«. Die Nachrichten, die Nachbarin, der Paketmann, die Schülerinnen in der U-Bahn sagen es, es schallt aus jeder Ecke. Man sieht sie auf Fotos, im Fernsehen, auf YouTube. Überall sind sie. Vor allem sind sie da. Wie das so ist mit »denen«, erzählt Beatrice Bourcier, waschechte Bayerin und Ersthelferin, weil sie es gerade erst hautnah erlebt hat. Von MAGALI HEISSLER

Es gibt einige Aufregung in der Gemeinde mit ihren gerade 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern, als im Frühjahr dieses Jahres bekannt wird, dass sie die Erstaufnahme für ungefähr zweihundert Flüchtlinge übernehmen sollen. Von »Wieso wir« über »Kriegen wir die je wieder los?« bis »Pest? Cholera? Terroristen!« und ganz praktischem »Wo sollen die denn wohnen?« reichen die Reaktionen. Eine Turnhalle wird umgerüstet, Security in blauen Shirts taucht auf und dann sind sie da.

Es gibt einige Aufregung in der Gemeinde mit ihren gerade 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern, als im Frühjahr dieses Jahres bekannt wird, dass sie die Erstaufnahme für ungefähr zweihundert Flüchtlinge übernehmen sollen. Von »Wieso wir« über »Kriegen wir die je wieder los?« bis »Pest? Cholera? Terroristen!« und ganz praktischem »Wo sollen die denn wohnen?« reichen die Reaktionen. Eine Turnhalle wird umgerüstet, Security in blauen Shirts taucht auf und dann sind sie da.

Ein privater Kreis von Helferinnen und Helfern hat sich gebildet, auch Bourcier hat sich gemeldet. Da sie Erfahrung mit Fremdsprachen hat und sich beruflich mit Kommunikation auskennt, hat sie sich für den Sprachunterricht eingetragen. So weit, so hilfsbereit.

Die erste Barriere für die eigene Hilfsbereitschaft, so stellt sich heraus, sind nicht die vielen Fremden. Sie ist es selbst. Berührungsängste, Vorurteile, alte Gewohnheiten wollen überwunden werden, ehe sie sich überhaupt in der morgendlichen Sommerhitze auf den Weg zur Turnhalle macht. Damit beginnt ein Abenteuer ganz besonderer Art.

Von Menschlichem und Menschen

Ehe sie zu den Fremden kommt, erzählt Bourcier von Vertrautem. Sie stellt sich vor, ihre Familie, ihr Werdegang. Pfälzer Eltern, oberbayerische glückliche Kindheit. Das Studium brachte sie nach Frankreich, aus dem sie mit französischem Ehemann und zwei Töchtern zurückkam, um sich im Dorf ihrer Kindheit ihre Existenz aufzubauen. Ganz normal eben, geradezu idyllisch. Von ihrem Berührungsängsten wird sie selbst überrascht. Das beschreibt sie höchst lebendig, beschönigt nicht. Sie hält sich den Spiegel vor, aber auf eine Art, dass auch die Leserin sich in diesem Spiegel erkennen kann. Berührungsängste sind nur menschlich. Menschlich ist auch, dass man über manche lachen kann, indem man gleich auch über sich selber lacht.

Die Kontaktaufnahme ist leicht und schwer zugleich. Es gab ein paar Verhaltensregeln und Anweisungen für die Helferinnen, trotzdem ist der Anfang ein Sprung ins kalte Wasser. Langsam nur kommt man sich näher.

Das Kennenlernen entwickelt sich übers Grüßen und Anlächeln, vor allem aber über die Bereitschaft zuzuhören und Fragen kompetent beantworten zu können. Auch hier gibt es häufig das Problem, dass man sich selbst im Weg steht. Die einfache Frage eines jungen Mannes »Wo bin ich hier eigentlich?« löst Schrecken aus. Selbstverständliches ist für Flüchtlinge eben nicht selbstverständlich.

Ähnliches passiert, wenn man ihnen persönlich gegenübersteht, Bilder oder Erinnerung an schreckliche Geschichten, die man gehört hat, drängen sich in den Vordergrund, lähmen und lassen eine daran zweifeln, ob man derart geplagten Menschen eigentlich etwas bieten kann, um zu wirklich helfen.

Es sind die Flüchtlinge, die helfen, diese Barrieren zu überwinden, das wird in Bourciers Bericht sehr deutlich. Ihre Offenheit, ihre Bereitschaft, Hilfe anzunehmen und ihr schierer Überlebenswille entspannen die Lage. Wer so weit gekommen ist, mit solchen Schrecken im Gepäck, lässt sich von überempfindlichen Gemütern nicht aufhalten.

So kommen sie zusammen, das Menschliche und die Menschen.

Nicht urteilen, handeln

Bourcier macht deutlich, dass es nicht ihre Sache ist, Partei zu ergreifen und zu urteilen. Sie ist ehrlich. Mit Angehörigen mancher Nationen kommt sie zurecht, mit anderen nicht. Zuweilen ist die Barriere einfach zu hoch. Sie bemüht sich, zu verstehen. Wo sie nicht zurechtkommt, können andere Helferinnen und Helfer ansetzen. Es geht nicht darum, alle zu lieben, es geht darum, Bedingungen zu schaffen, mit denen möglichst viele leben können. Manchmal ist sie übereifrig, sie macht Fehler.

Im Vordergrund stehen für sie Menschen aus Syrien, aber sie hört sich auch Geschichten von anderen an. Boko Haram und die Taliban, Dürre, Hunger, Bomben. Überfälle während der Flucht, Polizeiwillkür. Immer wieder kreisen die Geschichten um die traumatische Reise übers Mittelmeer. Oft will sie die Geschichten nicht hören, die Bilder nicht sehen, die viele Flüchtlinge bei sich tragen. Der Leserin geht es genauso, obwohl Bourcier nur eine minimale Dosis serviert. Sie weiß, was sie einer zumuten kann, weil sie sich selber kennt. Beim Lesen ist man ganz nah bei und sie ist ganz nah bei ihren Schützlingen.

Es gibt Erfolgsgeschichten Misserfolge, viel Trauriges. Manchmal wünscht man sich die Autorin ein wenig kritischer gegenüber diesem System des Hin- und herschiebens von Menschen von einer Aufnahmeeinrichtung zur anderen, ohne jede Verlässlichkeit, zur Ruhe kommen zu können. Sie lässt jedoch genug Raum zum eigenen Denken, Anstöße gibt es genug, zwischen den Zeilen, allein durch eine geschickte Formulierung.

Bourcier nimmt sich auch das eine und andere zentrale Vorurteil gegenüber Flüchtlingen vor, sie weiß, was die Leute reden. Die Sache mit den Smartphones wird geklärt, ein für allemal und deutlich. Wer sich klargemacht hat, dass diese Smartphones überlebenswichtig sind für den Weg, dass sie Schrecken dokumentieren, Erinnerungen festhalten an Menschen und vorn Orten, die es nicht mehr gibt, möglich machen, dass verlassene Kinder mit ihren Eltern über Tausende Kilometer sprechen, wird in ihnen nie mehr ein Luxusspielzeug sehen.

Dass dieses Buch so kurz nach dem Einsatz der Autorin und all den anderen Helferinnen und Helfern vor Ort erscheinen konnte, ist erstaunlich und eine Leistung, die man würdigen muss, auch wenn der Untertitel ein wenig populistisch geraten ist. Der Bericht ist direkt, ungeschminkt. Die Erinnerung ist frisch, wenig gefiltert, persönlich und trotzdem übertragbar. Denn Bourciers Bericht ist stellvertretend zu lesen für die Vielen, die sich einsetzen wie sie.

Am besten liest man das Buch montags, während einschlägig Besorgte in Dresden Parolen brüllen. Damit man weiß, was man antworten kann, wenn es zu laut wird, und wie.

Titelangaben

Beatrice Bourcier: Mein Sommer mit den Flüchtlingen

Der bewegende Bericht einer freiwilligen Flüchtlingshelferin

Frankfurt: Brandes & Apsel 2015

172 Seiten, 14,90 Euro

Erwerben Sie dieses Buch bei Osiander