Bühne | Kafka/Heimkehr: Staatstheater Wiesbaden

Ganz unkonventionell beginnt die Aufführung bereits in der Theaterbar: Ein Schauspieler setzt sich auf die Bar, und ein anderer beginnt zu erzählen: Er rezitiert nichts Geringeres als Franz Kafkas Erzählung ›Das Urteil‹; der Sitzende spielt das Erzählte als Protagonist Georg Bendemann nach. Erst als der sich in das Zimmer seines Vaters begehen will, wird das Publikum von den Darstellern durch lange, dunkle, staubige Gänge in den Theatersaal der Wartburg in Wiesbaden geleitet. Der Regisseur Jan Philipp Gloger hat sich für das Staatstheater Wiesbaden ein gigantisches Projekt vorgenommen, mit dem Titel ›Kafka/ Heimkehr‹, benannt nach Kafkas Parabel. Dazu bietet er eine Collage aus Texten von Kafka und will damit diesem grandiosen Schriftsteller theatralisch erschließen. PHILIP J. DINGELDEY hat sich die Uraufführung dieses sonderbaren und außergewöhnlichen Stücks angesehen.

Gloger interpretiert Kafka im klassisch autobiographischen Sinne und folgt dieser Spur detailliert. Dazu hat er neben Auszügen aus dem ›Brief an den Vater‹, zahlreiche Erzählungen, Parabeln, Fragmente und Tagebucheinträge versammelt, in denen familiäre Strukturen und besonders das Vater-Sohn-Verhältnis eine zentrale Rolle spielen. Bieten will Gloger eine spielerische und atmosphärische Reise in Kafkas Leben und Œuvre, auf der nicht nur das theatralische Potential, sondern auch die oft übersehene Komik seiner Texte neu entdeckt werden soll.

Gloger interpretiert Kafka im klassisch autobiographischen Sinne und folgt dieser Spur detailliert. Dazu hat er neben Auszügen aus dem ›Brief an den Vater‹, zahlreiche Erzählungen, Parabeln, Fragmente und Tagebucheinträge versammelt, in denen familiäre Strukturen und besonders das Vater-Sohn-Verhältnis eine zentrale Rolle spielen. Bieten will Gloger eine spielerische und atmosphärische Reise in Kafkas Leben und Œuvre, auf der nicht nur das theatralische Potential, sondern auch die oft übersehene Komik seiner Texte neu entdeckt werden soll.

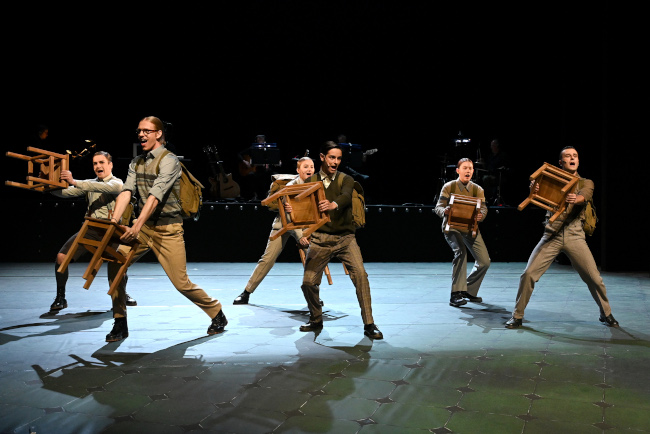

Kafka wird dargestellt von drei Söhnen, gespielt von Janning Kahnert, Stefan Graf und Nils Strunk. In einem alten, mondänen Theatersaal, in dem das Publikum an zwei Wänden quasi direkt am Rande der Bühne platziert ist, sind ein Bett, eine Küche und Schreibtische aufgebaut. An zwei Ecken sind Stühle scheinbar chaotisch und surreal bis zu Decke des Saales drapiert. Bühnenbildnerin Franziska Bornkamm hat ein typisch befremdliches und groteskes Bühnenbild kreiert, das schon von vorneherein eine kafkaeske Stimmung suggeriert und den Zuschauer in die bizarre und bedrückend wirkende Welt Kafkas entführt.

Der ›Brief an den Vater‹ als Höhepunkt

Die drei Sohn-Darsteller diskutieren nun im ersten Teil der Aufführung die Texte durch und untermalen diese immer wieder durch performative Akte; sie debattieren über sprachliche Details und rezitieren sich gegenseitig Texte. Jedoch ist dies keine Performance-Lesung: Dafür spielen die Drei zu viel Theater. Schnell werden durch die drei Schauspieler die Widersprüche des Sohnes Kafka klar, der einerseits sein Schreiben für minderwertig hält, andererseits dadurch versucht, zur Emanzipation zu kommen, der einerseits den riesigen Vater für seine Kraft und seinen Körper bewundert, ihn andererseits für sein Desinteresse und seine harschen Erziehungsmethoden radikal kritisiert. Immer wieder wird dies durchbrochen durch humorvolle Einlagen, die weniger aus den Texten Kafkas resultieren, als vielmehr aus den Darstellungsmethoden, wenn beispielsweise Graf versucht, mit unnormalen Bewegungen den Stuhlberg zu erklimmen, um seinem Schicksal zu entfliehen oder sich in diesem Bau zu verstecken, oder wenn Kafka wünscht, seinen Körper vom Geist zu trennen, um nur noch den Körper am sozialen Leben partizipieren zu lassen, um als Geist schreiben zu können, und Graf als Körper hirnlos und marionettenhaft durch den Saal hüpft.

Aus zig Schriften von Kafka ist das Stück textuell zusammengesetzt. Briefe und Tagebücher wechseln sich dabei stets mit Auszügen aus Erzählungen und Parabeln ab, ob es sich nun um ›Den Bau‹, die ›Elf Söhne‹ oder Anspielungen auf ›Die Verwandlung‹ handelt. Wäre man kein fortgeschrittener Kafka-Leser oder gar Experte, so würde es schwerfallen, alle Texte zuordnen zu können. Selten ist klar, warum und in welcher Reihenfolge welche Auszüge aufeinanderfolgen, die Auswahl wirkt partiell willkürlich oder kryptisch, jedoch liegt dem schon eine dramaturgische Klimax zugrunde. Einen festen Handlungsstrang gibt es aber nicht. Die drei Söhne, hemdsärmelig und mit Krawatte, allesamt bleich, aber nicht alle schmächtig wie Kafka selbst, vermitteln die autobiographische Darstellung kompetent und gleichberechtigt.

Aus zig Schriften von Kafka ist das Stück textuell zusammengesetzt. Briefe und Tagebücher wechseln sich dabei stets mit Auszügen aus Erzählungen und Parabeln ab, ob es sich nun um ›Den Bau‹, die ›Elf Söhne‹ oder Anspielungen auf ›Die Verwandlung‹ handelt. Wäre man kein fortgeschrittener Kafka-Leser oder gar Experte, so würde es schwerfallen, alle Texte zuordnen zu können. Selten ist klar, warum und in welcher Reihenfolge welche Auszüge aufeinanderfolgen, die Auswahl wirkt partiell willkürlich oder kryptisch, jedoch liegt dem schon eine dramaturgische Klimax zugrunde. Einen festen Handlungsstrang gibt es aber nicht. Die drei Söhne, hemdsärmelig und mit Krawatte, allesamt bleich, aber nicht alle schmächtig wie Kafka selbst, vermitteln die autobiographische Darstellung kompetent und gleichberechtigt.

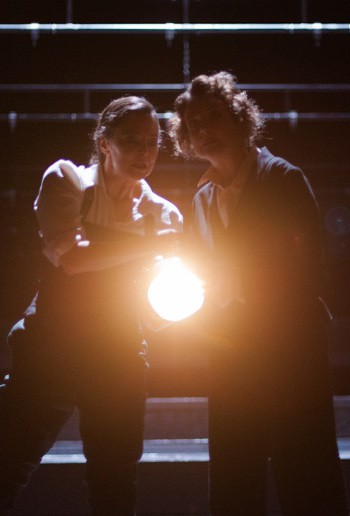

Der eindeutige Höhepunkt der Klimax befindet sich im zweiten Part mit dem Auftritt des Vaters, personifiziert durch Rainer Kühn. Fahl, alt, streng und im Bademantel gekleidet, erscheint er selbst wie eine groteske Figur, die dominant und abschätzig alle drei Söhne unter Kontrolle hat, bis diese schließlich versuchen, ihn aufzuknüpfen. Den Höhepunkt markiert hier – es ist kaum überraschend bei einer autobiographischen Deutung – der ›Brief an den Vater‹, bei dem die Söhne den Vater mit all ihren Anschuldigungen und Paradoxa konfrontieren, die schließlich zu der gestörten psychologischen Disposition geführt haben, die Kafka zu einem so brillanten und meist resignativen Schriftsteller gemacht haben. Literarisch gesehen ist dieser Brief wohl der beste der deutschen Literaturgeschichte.

Auf das Autobiographische reduziert

Eingerahmt wird das Stück wiederum von der Erzählung ›Das Urteil‹, die Geschichte, die nach dem Brief wieder aufgenommen und von Kühn als Vater und von Strunk als Bendemann und bis Schluss, dem Todesurteil des Vaters über den Sohn, gespielt wird. Hier zeigt vor allem Kühn sein großes schauspielerisches Talent, wenn er mal schwächlich, mal aggressiv, mal mit österreichischen, geradezu lächerlich wirkenden Dialekt und mal versöhnlich spielt, und dies quasi im Sekundentakt variiert. Geschlossen wird das Stück – auch das ist gleichfalls naheliegend und gut gesetzt – mit den letzten Sätzen aus Kafkas Roman ›Der Proceß‹, wenn der Protagonist Joseph K. offenbar seinen Prozess über einen nicht nachvollziehbaren Sachverhalt verloren hat, und schließlich erstochen wird, mit Scham überzogen.

In seiner Inszenierung ist das Stück von Gloger eindeutig ein mutiger, gekonnter, kurz, ein großer Wurf, der teils für stehende Ovationen gesorgt hat und einen 20 Minuten anhaltenden Applaus. Nur wegen zweierlei kann man dieses ehrgeizige Projekt kritisieren: erstens, wegen der Einseitigkeit der Textauswahl und der sehr beschränkten Interpretation, und zweitens, da der meiner Ansicht nach wichtigste Textauszug zur Interpretation Kafkas aus dessen Tagebüchern ausblieb. Denn leider beschränkt sich die Aufführung auf das Autobiographische und fokussiert sich auf den typischen, schon etwas verbrauchten Vater-Sohn-Konflikt, und ignoriert beispielsweise die Rezeption und Interpretationen Kafkas für Juden, für Sozialisten, für Phantasten, für Feinde jeglicher Macht, für politisch-philosophische Resignierte etc., und scheint damit die vielseitige, wenn nicht gar universelle Wirkungsmacht das kafkaschen Œuvres auf das Familiäre zu reduzieren.

In seiner Inszenierung ist das Stück von Gloger eindeutig ein mutiger, gekonnter, kurz, ein großer Wurf, der teils für stehende Ovationen gesorgt hat und einen 20 Minuten anhaltenden Applaus. Nur wegen zweierlei kann man dieses ehrgeizige Projekt kritisieren: erstens, wegen der Einseitigkeit der Textauswahl und der sehr beschränkten Interpretation, und zweitens, da der meiner Ansicht nach wichtigste Textauszug zur Interpretation Kafkas aus dessen Tagebüchern ausblieb. Denn leider beschränkt sich die Aufführung auf das Autobiographische und fokussiert sich auf den typischen, schon etwas verbrauchten Vater-Sohn-Konflikt, und ignoriert beispielsweise die Rezeption und Interpretationen Kafkas für Juden, für Sozialisten, für Phantasten, für Feinde jeglicher Macht, für politisch-philosophische Resignierte etc., und scheint damit die vielseitige, wenn nicht gar universelle Wirkungsmacht das kafkaschen Œuvres auf das Familiäre zu reduzieren.

Aber egal, für welche Schule der Kafka-Interpretation man nun Partei ergreift, so scheint doch der wichtigste Tagebucheintrag Kafkas der zu sein, in dem er es präferiert, in einem Kreis zu stehen und dort umher geschupst zu werden, statt außerhalb des Zirkels zu stehen, sprich, dass er lieber in einem (ob familiären, sozialen oder politischen) wie auch immer gepolten System stehen möchte, um dort auch unterdrückt zu werden, als ganz exkludiert zu sein, zumal Kafka sich immer und überall als Außenstehender betrachtete. Gerade dieser Tagebucheintrag fehlt bei der ansonsten extrem sehenswerten Inszenierung Glogers, obgleich dies der kurze Schlüsseltext für Kafka zu sein scheint.

| PHILIP J. DINGELDEY

| Fotos: BETTINA MÜLLER

Titelangaben

Kafka/Heimkehr. Theaterprojekt nach Texten von Franz Kafka

Staatstheater Wiesbaden, Wartburg

Regie: Jan Philipp Gloger

Vater: Rainer Kühn

Erster Sohn: Janning Kahnert

Zweiter Sohn: Stefan Graf

Dritter Sohn: Nils Strunk

Termine

Donnerstag, 12.11.2015, 19:30 Uhr

Dienstag, 17.11.2015, 19:30 Uhr

Donnerstag, 19.11.2015, 19:30 Uhr

Samstag, 28.11.2015, 19:30 Uhr

Donnerstag, 03.12.2015, 19:30 Uhr

Freitag, 11.12.2015, 19:30 Uhr

Mittwoch, 16.12.2015, 19:30 Uhr

Sonntag, 27.12.2015, 19:30 Uhr