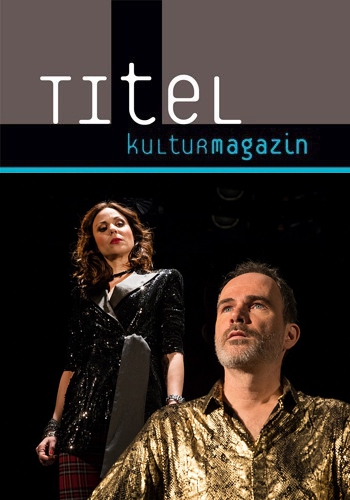

Bühne | Die Blechtrommel. Schauspiel nach dem Roman von Günter Grass

Horace Engdahl titulierte in seiner Nobelpreisrede auf Günter Grass im Jahre 1999 dessen Roman ›Die Blechtrommel‹ als die »Wiedergeburt für den deutschen Roman des Zwanzigsten Jahrhunderts«. Die Schauspielbühnen Stuttgart haben sich mit der ›Die Blechtrommel‹ ergo einen großen Brocken vorgenommen, denn es ist zwar gerade en vogue, Romane als Theaterstücke zu adaptieren, aber selten nimmt man sich dazu einen dermaßen dicken und auch verdichteten Wälzer vor, zumal wenn es sich dabei um einen literarischen Erguss handelt, der so typisch im Genre des Romans gefangen zu sein scheint. Dennoch hat der Regisseur Volkmar Kamm genau das getan und das Werk mit stark narrativen Elementen in kurze Szenen eingedampft, aber leider auch zu langatmig gestaltet. Derzeit zieht das Ensemble durch die deutschen Theater. PHILIP J. DINGELDEY hat sich die Inszenierung im Stadttheater Fürth angesehen.

Oskar Matzerath ist der wichtigste Protagonist des Romans. Mit drei Jahren, als er eine Blechtrommel zum Geburtstag geschenkt bekommt, beschließt der Danziger Junge nicht mehr zu wachsen, indem er sich die Kellertreppe hinunterstürzt, um stets der kleine Dreikäsehoch zu bleiben, der in einer kritischen Distanz zur Welt der Erwachsenen stehen kann, aber gleichzeitig von dieser exkludiert und nicht voll anerkannt werden wird, es sei denn als unterhaltsames exotisches Wesen, das außer Trommeln auch noch mit stillen Schreien nahezu jedes Glas zum Splittern bringen kann. Vor dem älter werdenden, aber optisch kindlich bleibenden Mazerath entwickelt sich die erste Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts, von der Weimarer Republik, über den Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg bis zur jungen ökonomisch prosperierenden, aber die braune, jüngste Vergangenheit bewusst ignorierenden Bundesrepublik in der konservativ-katholischen Ära Adenauer.

Grass selbst kennt sich natürlich mit dem Thema aus, denn er kennt das Agieren der SS als ehemaliges Mitglied aus eigener Erfahrung – was er freilich zu dieser Zeit noch verschwieg, um den moralischen Zeigefinger erheben zu können. Parallel dazu beleuchtet Grass natürlich auch die Familienverhältnisse, der einander betrügenden Eltern, dem Nazivater, der konservativen Großmutter und anderen sexistischen Verwandten und Freunden. Oskar schlägt sich durch dieses Land, indem er einmal ein Einbrecher, einmal ein Zirkusstar beim kleinwüchsigen, mit den Nazis kokettierenden Artisten Bebra ist, und schließlich als Drummer zum finanziellen Erfolg kommt, bis man ihn des Mordes beschuldigt und in eine geschlossene Psychiatrie sperrt.

Ein auf den Knien rutschender Drummer

Nach eigenen Angaben war es Kamms Intention, eng an der Romanvorlage von Grass zu arbeiten, die Handlung nicht aufzubrechen oder zu verfremden, was natürlich nur misslingen kann, wenn man 600 Seiten in zweieinhalb Stunden aufführen will und neun Schauspieler 17 Rollen übernehmen sollen. Dennoch gibt es einige überzeugende Bemühungen, wie das schlichte Bühnenbild von Alexander Roy: Die Bühne ist ein drehbares Rondell, in deren Zentrum das Anstaltsbett des Erzählers Oskar platziert ist. Darum herum bauen die Schauspieler stets während des Stückes die Bühne um, drapieren Kirchenfiguren, Tische, Betten etc., und statten die Bühne karg, aber nicht abstrakt aus.

Ein herausragender Höhepunkt ist auch Raphael Groschs Darstellung, der Oscar als kleiner Mensch spielt, der gerne Erwachsene nervt, sich nur selten anpasst und wie ein Wahnsinniger trommeln will. Immer wieder wechselt Grosch zwischen den vor allem in der ersten Hälfte der Inszenierung überbordenden narrativen Sequenzen und einer humoristischen Darstellung, wobei er dazu auf den Knien rutscht – verfremdeterweise stets bekleidet im Krankenkittel der Psychiatrie. Seine Stimme ist stark und wohltönend, seine Mimik sehr vielschichtig. Zusätzlich entpuppt er sich auch noch als ausgezeichneter Schlagzeuger.

Leider überzeugen die anderen Schauspieler konträr dazu kaum in ihren Rollen. Oft wirken ihre Rollen in der Darstellung allzu überspitzt, und keinem gelingt es, den polnischen Akzent von Oskars Verwandtschaft auch nur annähernd adäquat oder authentisch in die Sprache einfließen zu lassen. Der Zuschauer hört schlechte Dialekte und sieht übermäßig wackelnde Gesäße.

Langatmig und entpolitisiert

Lästig sind dafür die zu dominanten narrativen Elemente, durch die die Inszenierung partiell eher wie eine Performance-Lesung wirkt, nur abgewechselt mit kurzen und oft zu knappen Spielszenen. Doch gerade durch diese allzu kurzen Szenen wirkt das Stück auch extrem in die Länge gezogen. Viel an Substanz des Romans geht verloren, zumal Kamm einen starken Fokus auf die sexuellen Aspekte der ›Die Blechtrommel‹ legt und dafür vieles Politische nur en passant erwähnen lässt, ja, fast schon unzulässig aus der Handlung exkludiert, sodass das Stück teils wie die groteske Inszenierung eines erotischen bis sexistischen Romans wirkt, jedoch ohne die Handlung des antiquierten Romans de facto aufzubrechen oder zu modernisieren.

Auch wenn sich viele andere Theaterkritiker zu Kamms Inszenierung schon fast euphorisch äußern, so scheinen eigentlich nur wenige herausragende Aspekte, wie Groschs herausragende Darstellung, die gelegentlichen humorvollen oder parodistischen Einlagen oder das gelungene Bühnenbild wirklich überzeugend und unterhaltsam. Ansonsten verkommt ›Die Blechtrommel‹ in dieser überzogenen, langatmigen Darstellung zu einem Stück über Sex und Zirkus, und erzählt uns weniger über Geschichte und Gesellschaftskritik.

| PHILIP J. DINGELDEY

| Titelfoto: SABINE HAYMANN

Titelangaben

Die Blechtrommel. Schauspiel nach dem Roman von Günter Grass

Regie: Volkmar Kamm

Oskar Mazerath: Raphael Grosch

Termine

Dienstag, 24.11.2015, 20 Uhr, Das Wormser Theater