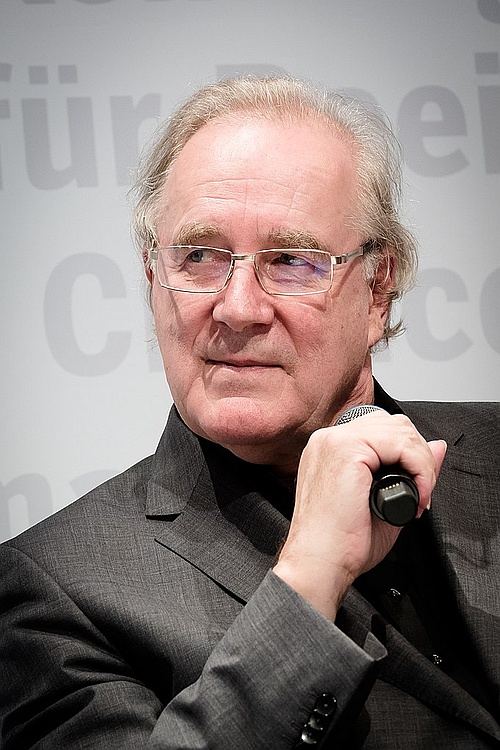

Menschen | Zum Tod des Schriftstellers und Wissenschaftlers Umberto Eco

Als er 2014 in Mainz den Gutenberg-Preis erhielt, wurde er als »begnadeter Erzähler« gewürdigt und gleichzeitig seine »brillanten kulturtheoretischen Überlegungen« gerühmt. Am Freitagabend ist der Erfolgsschriftsteller und hochdekorierte Wissenschaftler im Alter von 84 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben. Von PETER MOHR

Umberto Eco, der am 5. Januar 1932 in Alessandria (Piemont) geboren wurde, promovierte bereits mit 22 Jahren über die Ästhetik bei Thomas von Aquin. Als Wissenschaftler und Publizist veröffentlichte er mehr als 50 Bücher (u.a. ›Das offene Kunstwerk‹, ›Apokalyptiker und Integrierte‹), lehrte viele Jahre an der Universität Bologna, war einer der Gründungsväter der Elite-Universität in San Marino und bekleidete Gastprofessuren in den USA, in Brasilien und Argentinien. Der leidenschaftliche Büchersammler, der eine rund 30.000 Exemplare zählende Privatbibliothek sein eigen nanntet, zählte bis zuletzt zu den bekanntesten, streitbarsten und streitlustigsten Persönlichkeiten Italiens.

Er war einer der heftigsten Berlusconi-Kritiker und erklärte dessen langjährigen Rückhalt in der Bevölkerung damit, dass er das Lebensgefühl und die Sehnsüchte vieler Italiener verkörpert habe, nämlich – keine Steuern zahlen und viele Frauen haben.

»Warum ich 1978 beschloss, einen Roman zu schreiben, wird wohl Stoff für einen Psychoanalytiker bleiben«, wusste Umberto Eco einst selbst keine plausible Erklärung für seinen erfolgreichen Einstieg in die Literatur. Als sein in 29 Sprachen übersetzter und mehr als fünfzehnmillionen mal verkaufter Roman ›Der Name der Rose‹ (kongenial verfilmt mit Sean Connery) 1982 erschien, war Eco bereits ein international renommierter Wissenschaftler. Doch seine weltweite Popularität erlangte er nicht als Professor für Semiotik, sondern als Romancier.

Auch sein zweiter Roman ›Das Foucaultsche Pendel‹ (1989), in dem er den Wahn eines stetig wachsenden Erkenntnisstrebens anprangerte, wurde weltweit ein großer Erfolg. Ecos einzigartiges Erfolgsrezept besteht darin, dass er es wie kaum ein anderer Autor versteht, mit leidenschaftlicher Faszination und spielerischer Raffinesse, philosophische Fragen in ein spannend zu lesendes literarisches Korsett zu integrieren.

Nach ähnlichem Strickmuster funktionierte auch der 2002 erschienene Roman ›Baudolino‹, in dem Eco seine Hauptfigur, einen begabten Bauernsohn, durch die Wirren des 12. Jahrhunderts schickt. Baudolino studiert in Paris, wird enger Vertrauter des Königs Barbarossa, und mit elf Freunden macht sich der Protagonist auf eine abenteuerliche Reise ins Reich des Priesters Johannes.

In einem Interview unmittelbar nach Erscheinen dieses Romans bekannte Eco: »Ich fand es sehr amüsant, über einen Lügner zu schreiben, aber Baudolino ist einer von der Sorte, dessen Lügen akzeptiert und unmittelbar umgesetzt werden. Er ist also ein Lügner, der Geschichten produziert und sie schließlich selbst glaubt.«

2011 erschien das große historisch-philosophische Epos ›Der Friedhof in Prag‹ – ein Roman, für den Eco mehr als fünf Jahre intensive Recherchen betrieben hat. „Es ist ein Buch über den Antisemitismus des neunzehnten Jahrhunderts und über die Erfindung jener Prophezeiungen, die als die Protokolle der Weisen von Zion bekannt wurden. Mich hat diese Schrift, die so offensichtlich erlogen war und doch so viel ausgelöst hat, schon immer interessiert, und ich wollte die Geschichte dieser Konstruktion erzählen“, hatte der Schriftsteller in einem FAZ-Interview erklärt.

Ecos Arbeitspensum war bis zu seiner Krebserkrankung enorm, ob als regelmäßiger Kolumnist für das Wochenmagazin ›L’Espresso‹ oder als emsiger Essayist, der aktuelle Themen unter die Lupe nahm.

Der Alltag des »Tradionalisten« Eco hatte sich im Laufe der Jahre gewaltig verändert. Mit einem Augenzwinkern berichtete der Whiskey-Liebhaber darüber, wie seine letzten Bücher entstanden sind: »Ich meißle natürlich nicht alles direkt in Stein, das erlaubt mir, langsam vorzugehen und dabei meine Gedanken zu ordnen. Nein, ich mache mir schon hier und da Notizen, aber hauptsächlich verwende auch ich den Computer.« Die Stimme eines der einflussreichsten und bedeutendsten europäischen Intellektuellen ist verstummt.

| PETER MOHR

| Titelfoto: ERINC SALOR