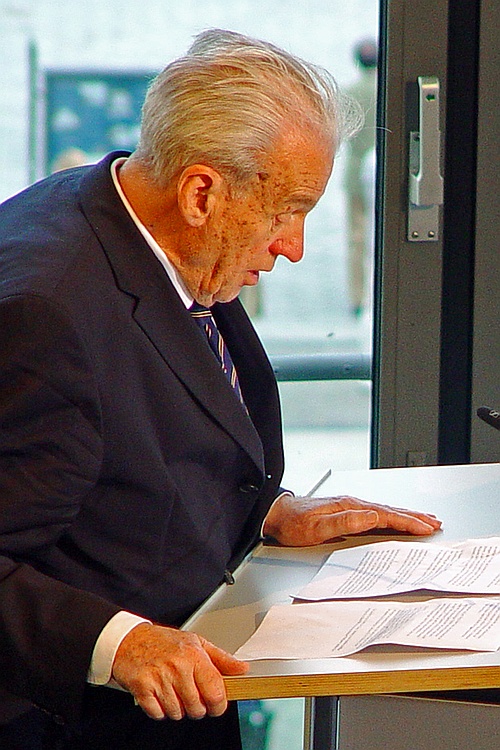

Menschen | Zum Tod des Nobelpreisträgers Dario Fo

Als »Wettstreit zweier Berufskomiker« hatte Dario Fo sein höchst angespanntes Verhältnis zum einstigen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi bezeichnet. Mit seiner 2003 uraufgeführten Bühnenarbeit ›Der anormale Doppelkopf‹ – ein mehr als zweistündiges Zweipersonenstück, das er mit seiner Frau Franca Rame spielte – hatte er in Italien ein gigantisches mediales Echo entfacht, weil er darin Putins Hirn in Berlusconis Kopf verpflanzt hatte. Von PETER MOHR

Nicht untypisch für Dario Fo, an dessen Leben und Werk sich die Geister schieden. Als ihm 1997 der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde, sprachen viele Kritiker vom »größten Fehlurteil« der Stockholmer Akademie, während wohlwollende Stimmen eine »mutige Entscheidung« attestierten. Für Dario Fo kein Novum, denn zeitlebens hat er bewusst provoziert und polarisiert.

Abb: Gorupdebesanez

Kaum ein anderer Autor seiner Popularität war im eigenen Land so umstritten und angefeindet. Pier Paolo Pasolini befand einst über Fo: »Eine Art Pest, die das italienische Theater befallen hat.« Doch nicht nur in Intellektuellenkreisen, denen Fo wegen seiner unkonventionellen Volksnähe ein Dorn im Auge war, regten sich die Kritiker. Politiker, Richter, Fernsehanstalten und vor allem die katholische Kirche erklärten den Nobelpreisträger zu einer Art persona non grata. Verschiedene Fernsehsender verbannten ihn vom Bildschirm, einige Male wurde er auf der Bühne von der Polizei verhaftet, und die USA verweigerten ihm zweimal die Einreise.

Dario Fo, der am 24. März 1926 in San Giano am Ostufer des Lago Maggiore als Sohn eines Eisenbahnangestellten geboren wurde, war eigentlich ein Verlierer par excellence. Sein Studium der Malerei und Architektur brach er ab, und seine ersten Stücke, die er mit einer 1959, gemeinsam mit seiner 2013 verstorbenen Ehefrau Franca Rame gegründeten Theatergruppe aufführte, wurden verboten.

Doch seine großen Publikumserfolge, die sich zunächst außerhalb Italiens Ende der 1970er Jahre mit den Stücken ›Bezahlt wird nicht‹ und ›Zufälliger Tod eines Anarchisten‹ einstellten, führten nach und nach auch zu einem Umdenken bei der Fachwelt, die mit der Fo’schen Volkstümlichkeit lange ihre Probleme hatte. Des Autors Satz »der erste und letzte Zweck des Theaters ist Unterhaltung« war für viele Autorenkollegen und Theaterkritiker ein Stich ins Herz.

Doch gerade seine von allen Stilrichtungen und Modetrends unabhängigen Stücke, in denen er scharfzüngig und provozierend gegen die moralische Doppelbödigkeit der Spießergesellschaft zu Felde zog, begründeten die Erfolge des »enfant terrible«.

Volkstheater bedeutete für Fo immer, dass die Themen und Probleme des Volkes auf die Bühne gebracht werden: »Ich bin nicht mit der Idee zum Theater gegangen, Hamlet zu spielen, sondern mit der Absicht, ein Clown zu sein, ein Hanswurst.« Gerade deshalb war sein intensiver Kontakt zu den kämpfenden Arbeitern in den 1970ern für das Entstehen seiner Stücke von großer Bedeutung.

Seine Stücke ›Hohn der Angst‹ (1981) und ›Offene Zweierbeziehung‹ (1984) gehören noch heute weltweit zum Repertoire vieler Bühnen. Dabei ist Dario Fos Arbeit nicht nur auf den erfolgreichen Dramatiker zu beschränken. Als bissiger Zeitungskolumnist, als Sänger, Schauspieler (in vielen eigenen Stücken), Regisseur (als exzellenter Interpret von Brechts ›Dreigroschenoper‹) und Bürgermeisterkandidat von Mailand steigerte er zusätzlich seinen Bekanntheitsgrad.

Die Folgen eines Schlaganfalls Mitte der 1990er Jahre hatte der moderne Interpret der Commedia dell‘ arte ebenso gut überstanden wie mehr als 40 Gerichtsprozesse. Und bis zuletzt gab sicher der Hüne von 1,90 Meter Körpergröße äußerst streitlustig und kreativ. Nun ist Dario Fo im Alter von 90 Jahren in einem Mailänder Krankenhaus gestorben.

| PETER MOHR

| Titelbild: Gorupdebesanez