Bühne | Goethes ›Die Leiden des jungen Werthers‹ im Badischen Staatstheater Karlsruhe

Werther (Seit 2012/13 im Ensemble und souverän im jugendlichen Elan: Michel Brandt) liebt und leidet − unglücklich mit dem Gefühl für die Frau eines anderen Mannes im Herzen. Von JENNIFER WARZECHA

Unglücklich, wenn auch zeitweise erleichtert und erheitert durch die spontane Ansprache ans Publikum durch Alberts (Souverän und überzeugend: Jan Andreesen) direkte Ansprachen ans Publikum mit der Frage nach der Liebe, bleibt das zumeist aus Schülern bestehende Publikum im bis auf den letzten Platz besetzten Stuhl des Studios im Badischen Staatstheater Karlsruhe zurück.

Lotte (im Wechsel zwischen unnahbar und authentisch gefühlvoll: Veronika Bachfischer) ist die, um die sich das ganze Stück dreht und nach deren Erscheinen der literarischen Vorlage und eines der Hauptwerke des Sturm und Drang von Johann Wolfgang von Goethes ›Die Leiden des jungen Werthers‹ im Jahr 1774 sich einst viele junge Menschen, gekleidet in der charakteristischen »Werther-Kluft« aus blauem Frack und gelber Weste, wie sie auch Brandt im Stück beide trägt, das Leben nahmen.

Der Werther des 18. Jahrhunderts in unserer Zeit

Aus diesem, einem der Hauptwerke des Sturms und Drang, ging der psychologische Werther-Effekt hervor. Ihn kennzeichnet auch im Stück die sich sehnende, geradezu mörderische Liebe nach dem weiblichen Gegenüber, hier in Form von Lotte. Werther steht im Stück zwischen Lotte und Albert. In verschiedenen Szenen zerreißt es ihn geradezu vor Sehnsucht, zum Beispiel dann, als Lotte und Albert tatsächlich heiraten.

Aus diesem, einem der Hauptwerke des Sturms und Drang, ging der psychologische Werther-Effekt hervor. Ihn kennzeichnet auch im Stück die sich sehnende, geradezu mörderische Liebe nach dem weiblichen Gegenüber, hier in Form von Lotte. Werther steht im Stück zwischen Lotte und Albert. In verschiedenen Szenen zerreißt es ihn geradezu vor Sehnsucht, zum Beispiel dann, als Lotte und Albert tatsächlich heiraten.

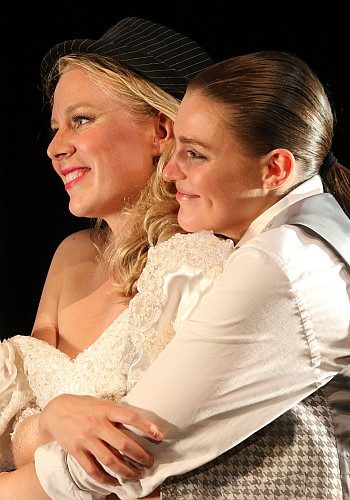

Lotte sitzt, wie häufig im Stück, links von der Bühne am Klavier und spielt zu leisen, melodischen Klängen. Albert tritt an sie heran, legt den Arm auf ihre Schulter und umhüllt ihre Haare mit einem weißen, dem Hochzeitsschleier. Bereits kurz danach ist ihr Bild als Videoprojektion in dem labyrinthischen Spiegelkabinett auf der Bühne zu sehen.

Werther stellt sich in die Mitte und schreit, aus Seelenpein, unterstrichen durch Textauszüge aus dem Briefroman, sich Leid und Unverständnis quasi förmlich aus der Brust heraus. Regisseur Gernot Grünewald versetzt durch die neuen medialen Formen wie die Videoprojektionen von Bildern und Text bzw. die Kombination aus Text und Stimmen aus dem Off, untermalt von sanften Klavierklängen, den Werther des 18. Jahrhunderts hinein in unsere Zeit.

Wieviel Moderne trägt das Stück?

Etwas seltsam mutet diese Kombination da an, wo alle drei vor den Projektionswänden, mit erhobenem Kinn, stehen und insgesamt die Handlung, nebst Einspielungen von Zitaten, nur über die Textprojektionen abläuft. Möglicherweise möchte man damit dem Zuschauer den unerfreulichen Anblick des Dahinsiechens und langsamen Sterbens Werthers ersparen. Geradezu erschütternd wirkt dennoch die immer wiederkehrende Stimme Werthers aus dem Off mit dem Ruf »Ich will sterben«, bei dem die Protagonisten alle Gegenstände auf der Bühne hin und her räumen. Markant wirkt außerdem der Schluss, als Albert links vom Bühnenrand stehend, haarklein berichtet, wie Werther stirbt und verendet, nachdem er sich schon aufgrund der unerwiderten Liebe Lottes erschossen hat. Auf der Bühne gießt Brandt Kunstblut über sich aus. Andreesen erzählt, wie sein Gehirn förmlich herausquillt, der Puls schlägt und »die Lunge röchelt.«

Etwas seltsam mutet diese Kombination da an, wo alle drei vor den Projektionswänden, mit erhobenem Kinn, stehen und insgesamt die Handlung, nebst Einspielungen von Zitaten, nur über die Textprojektionen abläuft. Möglicherweise möchte man damit dem Zuschauer den unerfreulichen Anblick des Dahinsiechens und langsamen Sterbens Werthers ersparen. Geradezu erschütternd wirkt dennoch die immer wiederkehrende Stimme Werthers aus dem Off mit dem Ruf »Ich will sterben«, bei dem die Protagonisten alle Gegenstände auf der Bühne hin und her räumen. Markant wirkt außerdem der Schluss, als Albert links vom Bühnenrand stehend, haarklein berichtet, wie Werther stirbt und verendet, nachdem er sich schon aufgrund der unerwiderten Liebe Lottes erschossen hat. Auf der Bühne gießt Brandt Kunstblut über sich aus. Andreesen erzählt, wie sein Gehirn förmlich herausquillt, der Puls schlägt und »die Lunge röchelt.«

Er stirbt um 12 Uhr mittags und Brandt alias Werther schreitet geradezu hoch erhobenen Hauptes von der Bühne. Immer wieder werden Videosequenzen mit Karlsruher Schülern des Bismarck-Gymnasiums eingespielt, die danach gefragt werden, ob sie an die eine große Liebe glauben bzw. Werthers Reaktionen für verrückt erklären. Teils sprechen sie von mangelnder Erfahrung im Umgang von Liebesdingen, teils sehen sie einen Partner als den für sie einzig Richtigen an. Manch eine/r versteht Werther, manch eine/r hält ihn für verrückt.

Insgesamt rührt das Stück an, macht aber die ein oder andere Videoprojektion, im Sinne von geradezu künstlich inszeniert, überflüssig. Sehenswert.

| JENNIFER WARZECHA

| FOTOS: FELIX GRÜNSCHLOSS

Titelangaben

Die Leiden des jungen Werther

Nach dem Roman von Johann Wolfgang Goethe

Am Badischen Staatstheater Karlsruhe

REGIE: Gernot Grünewald

BÜHNE & KOSTÜME: Michael Köpke

VIDEO: Jonas Plümke

MUSIK: Tobias von Tann

DRAMATURGIE: Tobias Schuster, Konstantin Küspert, Jakob Schumann

Termine

Donnerstag, 10.11., 20:00

Donnerstag, 24.11., 20:00

Freitag, 02.12., 20:00