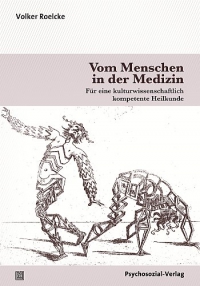

Kulturbuch | Volker Roelcke: Vom Menschen in der Medizin

Nein, Schmerzen, das wäre nicht so sehr meins. Wenn ich versuche, einen Nagel in den Tisch zu schlagen, wird mich das nicht zum Fachmann in Sachen Schmerz befördern. Doch das Thema ist aufschlussreich, es wirft die Gewichtungen der medizinischen Forschung über den Haufen, und das ist offensichtlich gut so. Von WOLF SENFF

Man hat den Eindruck, Volker Roelcke zeigt gründlich und überzeugend, dass sich die gegenwärtige Medizin umorientieren muss, wenn sie nicht in einer Sackgasse enden will bzw. aus der Sackgasse heraus finden will, in der sie steckt.

Man hat den Eindruck, Volker Roelcke zeigt gründlich und überzeugend, dass sich die gegenwärtige Medizin umorientieren muss, wenn sie nicht in einer Sackgasse enden will bzw. aus der Sackgasse heraus finden will, in der sie steckt.

Er verweist auf eine Debatte der zwanziger und dreißiger Jahre, ausgelöst durch einen Aufsatz Ferdinand Sauerbruchs, in dem dieser auf die Grenzen der Wissenschaft in der Behandlung erkrankter Menschen hinwies.

Grenzen der Wissenschaft

Eine Medizin, so Roelcke, die sich auf das theoretische und methodische Repertoire von Natur- und Technikwissenschaften, auf Informatik und Statistik reduziere, bleibe kurzsichtig. Bestenfalls werde eine Krankheit erforscht, aber der kranke Mensch werde nicht erfasst. Das ist ein kleiner, aber feiner und folgenschwerer Unterschied.

Die Naturwissenschaften sind hilflos, sobald sie nicht über zähl- und messbare Daten und Resultate verfügen. Wir erinnern uns an all die so aufgeregt piependen und blinkenden bunten Apparaturen am Krankenbett.

»Schulmedizin«

Schmerz ist ein Beispiel, an dem die Unzulänglichkeiten eines naturwissenschaftlich orientierten Verständnisses von Medizin klar werden. Schmerz ist nicht quantifizierbar: weder messbar noch zählbar, Schmerz wird höchst subjektiv empfunden, die Reaktion auf Schmerzen fällt oft nicht nur individuell, sondern auch durch den jeweiligen kulturellen Hintergrund sehr verschieden aus.

Das ist Roelckes zentraler Vorwurf gegen eine traditionell orientierte Medizin, die sich auf naturwissenschaftliche Diagnose- und Therapieverfahren gründe. Sie sei reduziert, weil sie darauf verzichte, den Patienten mitsamt seiner Krankheit auch aus dessen Lebenszusammenhängen zu verstehen.

Soziale Kontexte

Doch Schmerz ist keine Krankheit, und Roelcke belässt es nicht bei diesen Bemerkungen. Aus seiner Position heraus, dass die wissenschaftliche Medizin einseitig sei und maßgebliche soziale und kulturelle Zusammenhänge nicht erfasse, dekonstruiert er das westliche Hirntod-Konzept, das seinerseits auf Wissenschaftlichkeit gründe. Krankheit wie Tod würden als objektivierbare, messbare Phänomene betrachtet.

Für Volker Roelcke ist das eine falsche, weil reduzierte Sichtweise, er verweist auf Beispiele aus der hinduistischen Mythologie und eines afrikanischen Volksstamms, bei dem der Tod als Teil einer sozialen Ordnung rituell herbeigeführt, begleitet und formalisiert werde.

Labormedizin

Detailliert zeichnet er die Entwicklung von Tierversuchen und schließlich der medizinischen Forschung am Menschen nach, das eine wie das andere finde in Laboren statt, und beides strebe nach objektivierbarem Erkenntniszuwachs. Dieser könne jedoch nicht per se als Ziel gelten, sondern müsse infrage gestellt werden, zumal bei der Erforschung einer Krankheit die Sorge um menschliche Versuchspersonen prinzipiell in den Hintergrund trete.

»Unser Leben ist begrenzt,/ doch das Wissen ist grenzenlos./ Gefährlich ist’s,/ dem Grenzenlosen nachzugehen/ mit dem, was Grenzen hat.«

Zhuangzi (369-286 v. Chr.)

Sinnvoll sei, den potentiellen Wissenszuwachs im Vorwege an einem Erwartungshorizont zu orientieren. Dabei müsse die Individualität des Patienten und seiner Erkrankung im Mittelpunkt stehen, um die Gefahr einer verselbstständigten medizinischen Praxis zu vermeiden.

Titelangaben

Volker Roelcke: Vom Menschen in der Medizin

Für eine kulturwissenschaftlich kompetente Heilkunde

Gießen: Psychosozial-Verlag 2017

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe