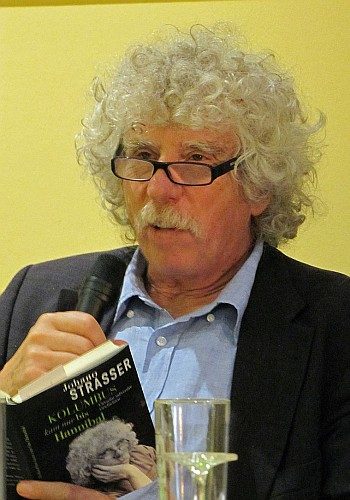

Menschen | Zum 70. Geburtstag des Erfolgsschriftstellers Martin Suter am 29. Februar

»Ich versuche jedes Mal ein Buch zu schreiben, das mir gut gefällt. Damit bin ich immer gut gefahren, weil ich offenbar selbst einen populären Geschmack habe.« So hat der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter sein Erfolgsrezept und seinen späten literarischen Triumphzug zu erklären versucht. »Meine Bücher haben keine absichtliche Botschaft. Ich suche Geschichten, und die suchen sich ihre Themen. Und nicht umgekehrt«, so Suter weiter. Ein Porträt des Autors zu seinem 70 Geburtstag von PETER MOHR

Copyright: Das blaue Sofa / Club Bertelsmann.

Martin Suter, der am 29. Februar 1948 in Zürich geboren wurde, arbeitete zunächst überaus erfolgreich in der Werbebranche, leitete eine renommierte Agentur und hatte sich darüber hinaus als Wirtschaftskolumnist einen Namen gemacht, ehe er mit Ende vierzig seinen ersten Roman ›Small world‹ (1997/wie alle späteren Werke bei Diogenes erschienen) vorlegte. Das Debütwerk, in dem sich Suter dem heiklen Thema Alzheimer widmete, wurde gleich ein gigantischer Erfolg und ist bis heute rund 800.000 mal verkauft worden. Was Martin Suter danach auch literarisch anfasste, ob Romane, Drehbücher, Theaterstücke oder Hörbücher: Alles geriet ihm zu Gold – nicht zuletzt dank seiner zupackenden, aber dennoch recht einfachen Sprache. Sein Roman ›Der Koch‹ (2010) schaffte es auf Platz eins in der Spiegel-Bestsellerliste und wurde in den ersten zwei Wochen nach Erscheinen bereits 150.000 mal verkauft.

Suter hat sich in seinen Romanen – häufig mit abrupten biografischen Zäsuren als Handlungsauslöser – darauf spezialisiert, spannende Storys zu arrangieren und sie mit einer Prise Exotik anzureichern – egal, ob es um Drogenexzesse, Molekularküche mit aphrodisierender Wirkung, um die spleenige Kunstszene, um dubiose Machenschaften in der Schweizer Finanzwelt oder um genmanipulierte Mini-Elefanten geht.

Viele seiner Romane sind erfolgreich verfilmt worden, u.a. mit Gerard Depardieu, Stefan Kurt und Daniel Brühl in den Hauptrollen. Dabei schlug der Roman ›Die Zeit, die Zeit‹ (2012) etwas aus der Art. Es ging erheblich kopflastiger zu, Gedankenspiele und nicht etwa arrangierte Effekte standen da im Vordergrund und zeigten eine bis dahin wenig bekannte Facette in Suters Oeuvre – den über die großen Sinnfragen grübelnden Autor.

Neben seinen zehn »normalen« Romanen hat Suter seit 2011 auch vier Krimis um den etwas skurrilen Privat-Ermittler Johann Friedrich von Allmen vorgelegt. Allmen trägt viele bekannte Züge von Suter-Figuren: gebildet, begütert, kunstsinnig und leicht versnobt. Am stärksten ähnelt der polyglotte Dandy dabei Adrian Weynfeldt, dem Protagonisten aus ›Der letzte Weynfeldt‹ (2008). Irgendwo zwischen launiger Gaunerkomödie und spannendem Thriller hat sich Martin Suter einen Platz für seine Allmen-Romane eingerichtet.

»Wenn es gut läuft, schreibe ich fünf Seiten am Tag«, hat Martin Suter, der viele Jahre auf Ibiza und in Guatemala gelebt hat und inzwischen nach Zürich zurückgekehrt ist, einmal über seinen kreativen Output Auskunft gegeben. Nach Lage der Dinge kann sich seine große Lesergemeinde also schon bald auf einen neuen Suter-Roman freuen. Das ist nicht immer große Literatur, aber kein anderer Autor hat den Slogan des Diogenes Verlags »Bücher, die weniger langweilig sind« so eindrucksvoll in die literarische Praxis umgesetzt wie Martin Suter.

| PETER MOHR

| Titelfoto: Blaues Sofa from Berlin, Deutschland, Martin Suter auf dem Blauen Sofa (6354846421), CC BY 2.0