Roman | J.M.G. Le Clézio: Alma

»Hier auf dieser Insel haben sich die Zeiten, die Geschlechter, die Leben, die Legenden, die berühmtesten Abenteuer und die unbekanntesten Ereignisse, die Seeleute, die Soldaten, die Söhne aus gutem Hause, aber auch die Pflüger, die Arbeiter, die Dienstboten und die Besitzlosen miteinander vermischt.« Mit diesen Worten beschreibt der französische Schriftsteller J.M.G. Le Clézio die Insel Mauritius, den Handlungsschauplatz seines soeben erschienenen Romans ›Alma‹. Von PETER MOHR

Der Nobelpreisträger betreibt darin – aus der Perspektive von zwei völlig unterschiedlichen Figuren – eine Art Wanderung zu den eigenen biografischen Wurzeln. Einer der Protagonisten ist der gut situierte Wissenschaftler Jérémie Felsen (ein Alter-Ego des Autors), dessen Familie einst eine »Alma« genannte Zuckerrohrplantage auf Mauritius besaß. »Alma« bedeutet »die Seele«, aber auch »fruchtbar«. Als krasser Gegenentwurf zu Jérémie fungiert Dodo, ein von seiner schweren Krankheit auch äußerlich gezeichneter, obdachloser Eingeborener. Nicht zufällig trägt er den Namen eines Vogels, der vor 300 Jahren ausgestorben ist und den es nur auf Mauritius gab.

Der Nobelpreisträger betreibt darin – aus der Perspektive von zwei völlig unterschiedlichen Figuren – eine Art Wanderung zu den eigenen biografischen Wurzeln. Einer der Protagonisten ist der gut situierte Wissenschaftler Jérémie Felsen (ein Alter-Ego des Autors), dessen Familie einst eine »Alma« genannte Zuckerrohrplantage auf Mauritius besaß. »Alma« bedeutet »die Seele«, aber auch »fruchtbar«. Als krasser Gegenentwurf zu Jérémie fungiert Dodo, ein von seiner schweren Krankheit auch äußerlich gezeichneter, obdachloser Eingeborener. Nicht zufällig trägt er den Namen eines Vogels, der vor 300 Jahren ausgestorben ist und den es nur auf Mauritius gab.

Jérémie findet nicht das, was er auf Mauritius tatsächlich sucht. Hotelkomplexe, architektonische Sünden, Einkaufszentren, der Kommerz dominiert allenthalben. Ist es ein Trost für ihn, dass er sich in eine blutjunge Einheimische verliebt? Dodo reist derweil nach Paris und trifft dort auf die Clochards. Das wirkt schon einigermaßen bizarr, wenn sich die Ärmsten aus der Metropole und der Obdachlose aus der einstigen Kolonie begegnen. Nichts ist hier zu spüren von Fraternité und Egalité, und gerade in dieser Sequenz spiegelt sich Le Clézios gespaltenes Verhältnis zum institutionalisierten Frankreich besonders augenfällig.

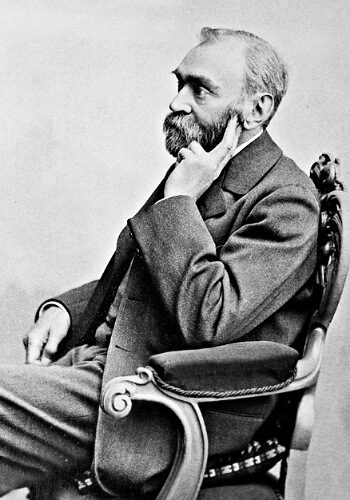

Als Jean-Marie Gustave Lé Clezio im Oktober 2008 völlig überraschend der Nobelpreis für Literatur zugesprochen wurde, rühmte ihn die Stockholmer Akademie als »Verfasser des Aufbruchs, des poetischen Abenteuers und der sinnlichen Ekstase – ein Erforscher einer Menschlichkeit außerhalb und unterhalb der herrschenden Zivilisation.« Die deutschsprachige literarische Öffentlichkeit reagierte damals mit Unverständnis. Marcel Reich-Ranicki erklärte, dass er den Autor nicht kennt, Sigrid Löffler bezeichnete die Jury-Entscheidung als »bizarr«.

Le Clézios Werk wird nicht unwesentlich mitgetragen durch eine gehörige Prise Exotik, von seiner Sehnsucht nach der Fremde und seiner Affinität zum einfachen, beinahe archaischen Leben. Kein Wunder bei dieser von großer Internationalität geprägten Vita. Le Clézio wurde am 13. April 1940 in Nizza als Sohn eines aus Mauritius stammenden Tropenarztes und einer Engländerin geboren. Seinen Vater lernte er allerdings erst im Alter von sieben Jahren kennen, als er mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder nach Nigeria und Kamerun reiste.

In jüngerer Vergangenheit hat sich Le Clézio literarisch verstärkt seinem eigenen Leben und dem seiner Familienmitglieder gewidmet – angefangen mit dem 1991 erschienenen ›Onitsha‹, das von der Reise eines Jungen berichtet, der in Afrika seinen Vater kennenlernen will. Nach den erzählerischen Porträts seines Großvaters in ›Der Goldsucher‹ und seines Vaters in ›Der Afrikaner‹ widmete sich Le Clézio im Roman ›Lied vom Hunger‹ (2009) dem Lebensweg seiner Mutter, die zweifelsfrei für die Figur der Protagonistin Ethel Brun Pate gestanden hat. Nach Erscheinen der Originalausgabe im Jahr 2008 rangierte dieser Roman in Frankreich wochenlang ganz oben auf den Bestsellerlisten. »Ich habe diese Geschichte im Gedenken an eine junge Frau geschrieben, die ungewollt mit zwanzig Jahren eine Heldin war«, heißt es auf der letzten Seite des Buches, mit dem er seiner Mutter ein eindrucksvolles Denkmal gesetzt hat.

Mit ›Alma‹ hat der gealterte Autor nun eine verschachtelte, polyphone, biografische Grenzerkundung betrieben. Geschichte und Gegenwart lässt er hier ungebremst aufeinanderprallen, bittere Armut und gigantischer Reichtum existieren im Inselstaat des Indischen Ozeans, der kleiner ist als das Saarland, in unmittelbarer Nachbarschaft. Über allem schwebt in ›Alma‹ so etwas wie eine doppelte Barbarei durch den einstigen Sklavenhandel und den (ungezügelten) zeitgenössischen Tourismus.

Trotz seines kritischen Grundtenors bewahrt sich Le Clézio, diese absolut singuläre Stimme in der europäischen Literatur, eine märchenhafte Leichtigkeit. Er versteht es immer wieder, den Zauber und die kulturelle Vielfalt dieses Eilands, das niederländische, portugiesische, französische und britische Kolonie war, zu versprühen.

Und mit dem letzten Satz haben wir die endgültige Gewissheit, dass »Dodo« eine ganz besondere Bedeutung in diesem so faszinierend disparaten Roman hat. Es war »der verrückte und zugleich vertraute Beiname des flugunfähigen Vogels und der Name eines Unbekannten in meiner eigenen Geschichte.«

Titelangaben

J.M.G. Le Clézio: Alma

Aus dem Französischen von Uli Wittmann

Köln: Kiepenheuer und Witsch 2020

355 Seiten, 25 Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe