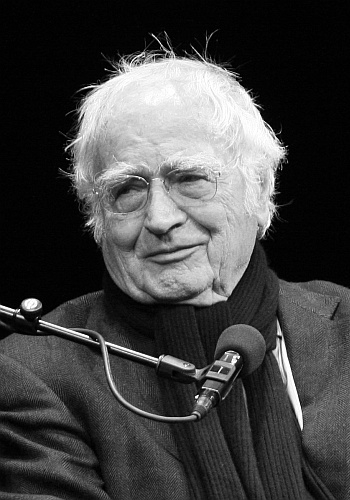

Als er am 6. Oktober 1957 in Frankfurt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, wurde er als »großer Dichter und Dramatiker, der in wirrer Zeit den Glauben an die geistigen Kräfte und die Bindung an höhere Mächte aufrechterhalten half, der Schicksal und eigene Verantwortung zu deuten wusste, der ernst und heiter das Leben zeichnete und das Ideal wahrer, edler Menschlichkeit zu schaffen trachtete« gefeiert. Von PETER MOHR

»Ich bin nicht einer der neuen Dramatiker, nach denen wir Ausschau halten. Ich habe meinen Teil geleistet, den Weg für sie vorzubereiten. Ich bin nicht ein Neuerer, sondern ein Wiederentdecker vergessener Güter«, erklärte der amerikanische Schriftsteller Thornton Wilder selbst charakterisierend ebenfalls 1957 in einem Interview. Die moralische Integrität des Individuums, gespeist durch urchristliches Gedankengut, stand bei Wilder stets im Vordergrund.

Thornton Niven Wilder, der heute* vor 125 Jahren in Madison (Wisconsin) als Sohn des Zeitungsverlegers und späteren US-Konsuls Amos Parker Wilder und einer Pfarrerstochter geboren wurde und in China aufwuchs, hat schon als 18-jähriger seine ersten Einakter vorgestellt. Der große literarische Durchbruch gelang ihm 1927 mit dem Roman »Die Brücke von San Luis Rey«, einer im frühen 18. Jahrhundert in Peru angesiedelten Parabel. Nach dem Einsturz besagter Brücke macht sich Juniper, der Bruder eines der Opfer und selbst nur knapp dem Unglück entgangen, daran, Gottes Einfluss auf die Katastrophe zu erforschen.

Am Ende des mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Romans (mit dem der Fischer Verlag 1952 seine Taschenbuchreihe eröffnete) heißt es – für Wilder durchaus paradigmatisch: »Da ist ein Land der Lebenden, und da ist ein Land der Toten. Die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe – das Einzig-Bleibende, der einzige Sinn.«

Während sich seine Zeitgenossen John Dos Passos, Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway sozialen und politischen Problemen in den Vereinigten Staaten widmeten, beharrte Wilder, der 1930 eine Berufung an die University of Chicago erhielt, auf seinem festgefügten, grundsätzlich positiven Weltbild.

Der Glaube an das Positive im Menschen, an die Wahrung christlicher Werte (auch beeinflusst durch seinen Bruder Amos, der an der Harvard University Theologie lehrte), an die irdische Existenz als höchstes Glück kennzeichnete auch den 1938 uraufgeführten, weltweit erfolgreichen Dreiakter ›Unsere kleine Stadt‹, für den Wilder abermals den Pulitzerpreis erhielt. Bezeichnend, dass er im Schlussakt die längst verstorbene Emily an ihrem 12. Geburtstag wieder auferstehen und das Leben preisen lässt.

Was Thornton Wilder für bewahrenswert hält, kommt auch unverhohlen in seinem Untergangsszenario ›Wir sind noch einmal davongekommen‹ (1942) zum Ausdruck. Im ersten Akt, als eine Eiszeit anbricht, lässt er den von ihm selbst oft auf der Bühne verkörperten Antrobus telegraphieren: »Verbrenne alles – außer Shakespeare.«

Trotz Eiszeit, Sintflut und Weltkrieg nimmt auch dieses Stück ein positives Ende – die Gattung Mensch überlebt. In seinem wohl heute noch berühmtesten Stück hat Wilder allerdings eine vorher kaum gekannte Facette in seinem Oeuvre präsentiert: den grotesken Humor. Während im zweiten Akt die Sintflut hereinbricht, feiern Mr. und Mrs. Antrobus ihren 5000. Hochzeitstag und Antrobus gibt via Rundfunk die Parole aus: »Amüsiert euch!«

»Ich schöpfe die Bestätigung meiner Überzeugung daraus, dass, was den Geist im Innersten bewegt, das Verlangen nach uneingeschränkter Freiheit ist, und dass dieser Drang ausnahmslos von seinem Gegenteil begleitet ist, von der Furcht vor den Folgen der Freiheit«, hat der philosophie-affine Thornton Wilder einmal erklärt.

Auch weniger bekannte Stücke wie ›Die Heiratsvermittlerin‹ und ›Theophilus North‹ bescherten Wilder durch Verfilmungen und Musical-Inszenierungen (mit Weltstars wie Robert Mitchum, Barbara Streisand und Gene Kelly in den Hauptrollen) große Erfolge. Fast alle Werke liegen im S. Fischer Verlag vor.

Am 7. Dezember 1975 ist Thornton Wilder, der nie verheiratet war und seine Homosexualität in der Öffentlichkeit zu verbergen versuchte, in Hamden (Connecticut) an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben: der christlichste unter den bedeutenden Autoren des 20. Jahrhunderts, der mit seinem dichterischen Werk eine Art künstlerische Harmoniephilosophie angestrebt hat.

Ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird die Veröffentlichung eines neuen kurzen Dokumentarfilms (›Thornton Wilder: It’s Time‹) am 27. April im Rahmen eines Abends sein, an dem Wilder im Lincoln Center Theatre in New York gefeiert wird. Sein Stück ›The Skin of Our Teeth‹ (dt.: ›Wir sind noch einmal davon gekommen‹) wird dort am 25. April neu inszeniert.

| PETER MOHR

| Time Inc., illustration by Boris Chaliapin. Time failed to renew the copyrights of many early issues; see wikisource:Time (magazine)., Thornton-Wilder-TIME-1953, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons