Er war mal spöttelnder Pessimist, mal tiefsinniger Grübler, vor allem aber ein außerordentlich humorvoller Tragiker – der bedeutende Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt, der am 5. Januar vor 100 Jahren geboren wurde und Bühnenwerke und Romane von bleibendem Wert verfasst hat. Von PETER MOHR

Umfangreiche Manuskripte lagen vielerorts in den Schubladen parat: Am 5. Januar 1991 wäre sein 70. Geburtstag zu feiern gewesen. Als hätte der begnadete Dramatiker seinen letzten Auftritt selbst perfekt inszeniert, mussten die Jubelarien auf einen der bedeutendsten deutschsprachigen Nachkriegsschriftsteller in einen Nachruf umfunktioniert werden. Drei Wochen vor dem runden Geburtstag ist Dürrenmatt in Neuchatel an Herzversagen gestorben. Mit seinem Wohnort im frankophonen Teil der Schweiz verband den Autor eine Art Hassliebe. Wirklich heimisch fühlte er sich, der auch intellektuell nie eine dauerhafte Heimat fand, dort nicht, dafür war seine Affinität zum deutschen Sprachraum schlicht zu stark. Zehn Jahre nach Dürrenmatts Tod hat seine zweite Ehefrau, Charlotte Kerr, im Wohnhaus das Centre Dürrenmatt eröffnet – heute noch Museum und beliebte Veranstaltungsstätte.

Umfangreiche Manuskripte lagen vielerorts in den Schubladen parat: Am 5. Januar 1991 wäre sein 70. Geburtstag zu feiern gewesen. Als hätte der begnadete Dramatiker seinen letzten Auftritt selbst perfekt inszeniert, mussten die Jubelarien auf einen der bedeutendsten deutschsprachigen Nachkriegsschriftsteller in einen Nachruf umfunktioniert werden. Drei Wochen vor dem runden Geburtstag ist Dürrenmatt in Neuchatel an Herzversagen gestorben. Mit seinem Wohnort im frankophonen Teil der Schweiz verband den Autor eine Art Hassliebe. Wirklich heimisch fühlte er sich, der auch intellektuell nie eine dauerhafte Heimat fand, dort nicht, dafür war seine Affinität zum deutschen Sprachraum schlicht zu stark. Zehn Jahre nach Dürrenmatts Tod hat seine zweite Ehefrau, Charlotte Kerr, im Wohnhaus das Centre Dürrenmatt eröffnet – heute noch Museum und beliebte Veranstaltungsstätte.

Dabei waren seine Anfänge keineswegs vielversprechend. Anfang der 1950er Jahre war er schwer erkrankt, seine frühen Bühnenstücke waren beim Publikum durchgefallen, und der Vater von drei Kindern befand sich in einer finanziell prekären Situation. «Ich lebte immer, auch in schlechten Zeiten, fürstlich», erklärte Dürrenmatt später im Rückblick. Hilfe erhielt er durch eine unkonventionelle Aktion von Max Ras, Chefredakteur des »Beobachter«. Er bat seine Leser mit der »Aktion Dürrenmatt« (»Ist es nicht vernünftiger und menschlicher, dem lebenden Künstler das Schaffen zu ermöglichen, statt ihm nach seinem Tode Gedenksteine zu setzen?) um Spenden. Es kam die für damalige Verhältnisse stolze Summe von 21.350 Franken zusammen. Das finanzielle Fundament für die weitere Existenz als freier Autor war damit gelegt.

Der liebenswerte Querdenker, der grantelnde Mahner und unvergleichliche Humorist, eines der letzten literarischen Urgesteine, hat ein gigantisches Oeuvre hinterlassen, das heute noch unvermindert nachwirkt. Der Pfarrersohn aus dem heutigen Konolfingen im Kanton Bern wollte zunächst Kunstmaler werden, studierte aber dann ab 1941 Philosophie, Naturwissenschaften und Germanistik in Bern und Zürich. 1946 heiratete er die Schauspielerin Lotti Geißler, mit der er später drei Kinder hatte, und brach sein Studium ab – ohne die geplante Dissertation über Sören Kierkegaard beendet zu haben. Dürrenmatt hatte mit gerade einmal 25 Jahren den mutigen Entschluss gefasst, Schriftsteller werden zu wollen.

Der liebenswerte Querdenker, der grantelnde Mahner und unvergleichliche Humorist, eines der letzten literarischen Urgesteine, hat ein gigantisches Oeuvre hinterlassen, das heute noch unvermindert nachwirkt. Der Pfarrersohn aus dem heutigen Konolfingen im Kanton Bern wollte zunächst Kunstmaler werden, studierte aber dann ab 1941 Philosophie, Naturwissenschaften und Germanistik in Bern und Zürich. 1946 heiratete er die Schauspielerin Lotti Geißler, mit der er später drei Kinder hatte, und brach sein Studium ab – ohne die geplante Dissertation über Sören Kierkegaard beendet zu haben. Dürrenmatt hatte mit gerade einmal 25 Jahren den mutigen Entschluss gefasst, Schriftsteller werden zu wollen.

Der junge Autor, der Brechts Theorien zum epischen Theater eingehend studiert hatte, ließ sich trotz negativer Resonanz auf seine ersten Stücke nicht beirren, arbeitete beharrlich weiter und erschrieb sich in der Folge als Dramatiker ein Millionenpublikum und Weltruhm. 1948 und 1949 wurden jeweils am Stadttheater Basel die Theaterstücke »Der Blinde« und »Romulus der Große« uraufgeführt. Unter der Regie von Ernst Ginsberg spielten Kurt Horwitz und Gustav Knuth die Hauptrollen. Es folgten 1952 »Die Ehe des Herrn Mississippi« und am 29. Januar 1956 die Uraufführung des wohl heute noch bekanntesten Stücks »Der Besuch der alten Dame«, mit Gustav Knuth und Therese Giehse in den Hauptrollen. Nach der Uraufführung der »alten Dame« bezeichnete Walter Jens in der Hamburger Wochenzeitung »Die Zeit« Dürrenmatt als »den bedeutendsten Dramatiker deutscher Sprache«.

Spätestens mit der Uraufführung der »Physiker« am 20. Februar 1962 in Zürich (Regie wieder Kurt Horwitz, in den Hauptrollen Gustav Knuth, Therese Giehse und Hans-Christian Blech) war ihm auch der internationale Durchbruch gelungen. Knapp 30 Theaterstücke, zahlreiche Hörspiele, sechs Romane, 34 Erzählungen, unzählige Essays und das »Stoffe«-Projekt (»die Geschichte meiner Schriftstellerei«) als Spätwerk wurden in über 30 Sprachen übersetzt und erreichten weltweit eine Auflage von mehr als 20 Millionen. Dabei sind vor allem seine Theaterstücke alles andere als leichte Kost. Sie sind geprägt von Verzerrungen, Überspitzungen, von einer teilweise an Beckett erinnernden Absurdität und einer schwer zu dechiffrierenden, an Kierkegaard angelehnten Philosophie. Über das Entstehen der »Physiker« bekannte der Autor 1985 in einem Interview mit der »Zeit«: »Zuerst habe ich einen Irrenarzt konzipiert. Dann begriff ich, dass der streng logischen Welt der Physiker (Anm.: Newton und Einstein) nur eine verrückte Frau gegenüberstehen kann. Wie ein verrückter Gott, der sein Universum gestaltet. Das kann man nur als Komödie schreiben. Komödie ist für mich einfach ein Bewusstseinsgrad.«

Über den Dramatiker von Weltruf und engagierten Romancier sollte jedoch nicht in Vergessenheit geraten, dass Dürrenmatt zu Beginn seines schriftstellerischen Wirkens ein neues literarisches Genre salonfähig gemacht hatte: den psychologisch ambitionierten Kriminalroman. »Der Richter und sein Henker« (1950), »Der Verdacht« (1951) und »Das Versprechen« (1958) gehörten über Jahrzehnte zur Pflichtlektüre im Deutschunterricht.

Nicht zuletzt durch die glänzenden Verfilmungen, an denen der Autor mitgewirkt hat, zählen seine unkonventionellen, menschelnden Kommissare Bärlach und Matthäi zu den bekanntesten literarischen Figuren im deutschen Sprachraum. Kaum von der Hand zu weisen, dass Dürrenmatts Roman-Ermittler Einfluss genommen haben auf Donna Leons Guido Brunetti, Doris Gerckes Bella Block, Hansjörg Schneiders Hunkeler und wahrscheinlich sogar auch auf Henning Mankells Wallander.

In seinem erzählerischen Spätwerk (u.a. sein letzter Roman »Durcheinandertal«) verstand es Dürrenmatt vor allem, herzerfrischenden Witz und scharfzüngige Gesellschaftskritik künstlerisch unter einen Hut zu bringen. »Das menschliche Wissen ist dem menschlichen Tun davongelaufen, das ist unsere Tragik. Trotz aller unserer Kenntnisse verhalten wir uns immer noch wie die Höhlenmenschen von einst«, hatte Dürrenmatt in den 1980er Jahren in einem Interview erklärt.

Über mehr als drei Jahrzehnte war der Schweizer Schriftsteller ein überaus gefragter und bereitwilliger Gesprächspartner unterschiedlichster Medien. Tagebuchschreiben war hingegen nicht seine Sache. »Verlorene Zeit«, kommentierte Dürrenmatt einst lapidar eine diesbezügliche Frage.

Stattdessen plauderte er gerne über Gott und die Welt, keineswegs nur über seine Theaterstücke, Romane, Essays oder Erzählungen. Über 4000 eng bedruckte Interviewseiten lagerten im Archiv. Aus diesem Wust hat der Göttinger Publizist und intime Dürrenmatt-Kenner Heinz-Ludwig Arnold (1940-2011) vor 25 Jahren eine repräsentative Auswahl getroffen und eine vierbändige Ausgabe veröffentlicht.

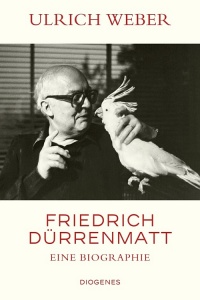

Arnold, Gründer und Herausgeber der renommierten Zeitschrift ›Text und Kritik‹, rückte in diesem Zusammenhang auch ein sich aufdrängendes Bild über den Autor gerade: »Er war (trotz seines großen Mitteilungsbedürfnisses) durchaus schüchtern, keiner, der im Mittelpunkt stehen wollte.« Doch ins Zentrum rückte sich Dürrenmatt hin und wieder dennoch selbst – nicht nur mit seinen Theaterstücken (»Ich bin der finsterste Komödienschreiber«), sondern auch mit seinen provozierenden Statements. So befand er über seinen Landsmann Max Frisch, dass er »ein Schriftsteller für Intellektuelle« sei, und Günter Grass attestierte er zu »wenig Intelligenz, um so dicke Bücher zu schreiben. Pünktlich zum Jubiläum ist eine außerordentlich profunde und dennoch angenehm zu lesende Biografie aus der Feder des Schweizer Germanisten Ulrich Weber erschienen.

Arnold, Gründer und Herausgeber der renommierten Zeitschrift ›Text und Kritik‹, rückte in diesem Zusammenhang auch ein sich aufdrängendes Bild über den Autor gerade: »Er war (trotz seines großen Mitteilungsbedürfnisses) durchaus schüchtern, keiner, der im Mittelpunkt stehen wollte.« Doch ins Zentrum rückte sich Dürrenmatt hin und wieder dennoch selbst – nicht nur mit seinen Theaterstücken (»Ich bin der finsterste Komödienschreiber«), sondern auch mit seinen provozierenden Statements. So befand er über seinen Landsmann Max Frisch, dass er »ein Schriftsteller für Intellektuelle« sei, und Günter Grass attestierte er zu »wenig Intelligenz, um so dicke Bücher zu schreiben. Pünktlich zum Jubiläum ist eine außerordentlich profunde und dennoch angenehm zu lesende Biografie aus der Feder des Schweizer Germanisten Ulrich Weber erschienen.

Friedrich Dürrenmatt wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, erhielt von sechs Universitäten die Ehrendoktorwürde verliehen und galt immer wieder als Aspirant auf den Nobelpreis. In der Laudatio anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung hieß es 1986: »Dürrenmatt gehört durch die Weite seines Blicks, durch die Fülle seiner Einfälle, durch eine sehr persönliche Sprache zu den wichtigsten Schriftstellern unseres Jahrhunderts.« Dem ist auch heute – 30 Jahre nach seinem Tod – nichts hinzuzufügen.

| PETER MOHR

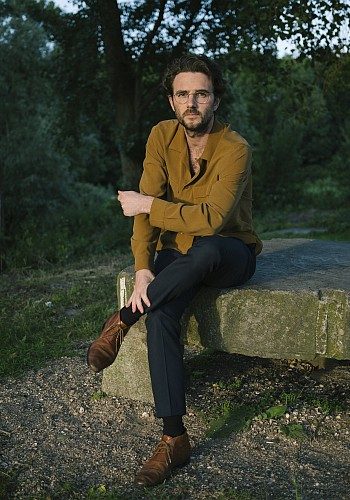

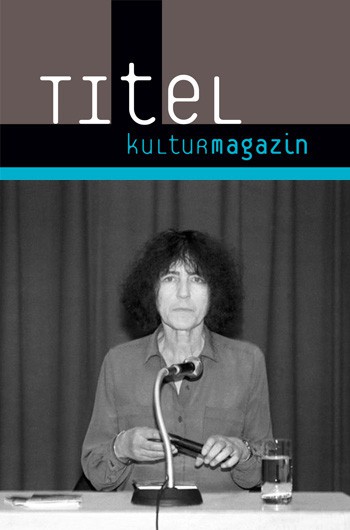

| TITELFOTO: Elke Wetzig (elya), Friedrich duerrenmatt 19890427, CC BY-SA 3.0

Titelangaben

Friedrich Dürrenmatt: Das Prosawerk in 19 Bänden

Zürich: Diogenes Verlag 2020

4480 Seiten, 219 Euro

Ulrich Weber: Friedrich Dürrenmatt. Eine Biographie

Zürich: Diogenes Verlag 2020

713 Seiten, 28 Euro

Veranstaltungen anlässlich des 100. Geburtstages

Friedrich Dürrenmatt und die Schweiz

Vom 24. Januar bis 2. Mai 2021 im Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Friedrich Dürrenmatt – Schriftsteller und Maler

Die neue Dauerausstellung des Centre Dürrenmatt Neuchâtel ab 24. Januar 2021

Sonderausstellung Konolfingen zur Zeit Dürrenmatts

Dorfmuseum Konolfingen: 7. März bis 20. Juni und 5. September bis 21. November 2021