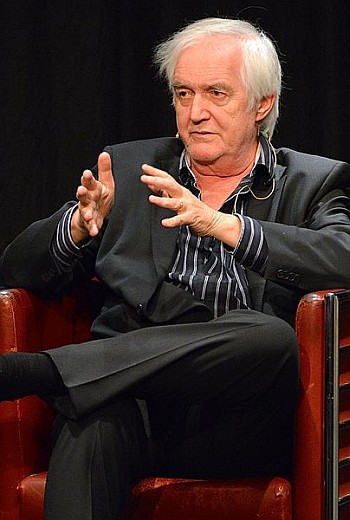

Menschen | Zum Tod des Dramatikers und Staatsmannes Vaclav Havel

„Das einzige feste Fundament eines wirklichen und dauerhaften Friedens zwischen den Staaten und Völkern ist der Frieden innerhalb der Staaten und Völker. Dieser Frieden ist aber undenkbar ohne Respekt vor den menschlichen Freiheiten und den menschlichen Rechten“, bekannte Vaclav Havel im Oktober 1989. Havel wusste genau, wovon er sprach. Die tschechischen Behörden hatten ihm wenige Tage vorher die Ausreise nach Frankfurt zur Entgegennahme des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels verwehrt. Von PETER MOHR

Zwei Monate später stürzte das von Havel mitinitiierte Bürgerforum den Staatspräsidenten Husák, und am 29. Dezember 1989 wurde Vaclav Havel als einziger Kandidat einstimmig zum Staatsoberhaupt der damaligen CSSR gewählt. Genau 26 Jahre und 26 Tage hatte Havels Kampf gegen die kommunistischen Machthaber gedauert, der am 3. Dezember 1963 mit der Prager Uraufführung seines Theaterstückes Das Gartenfest begonnen hatte. Nach der Teilung des Landes wurde er 1993 Staatschef von Tschechien und blieb bis 2003 im Amt.

Vaclav Havel, der leidenschaftliche Streiter für Freiheit und Demokratie, konstatierte eineinhalb Jahrzehnte nach der politischen Wende in seiner Heimat eine beängstigende Entwicklung: »Immer öfter höre ich, dass die Menschen nicht mehr zu den Wahlen gehen, weil sie meinen, keine richtige Auswahl zu haben. Alle an der Macht seien doch nur eine einzige ›Bande‹. Sollten diese Vorwürfe sich bewahrheiten, würde sich unser System in sich selbst abschließen, und das wäre schlimm.«

Vaclav Havel, der am 5. Oktober 1936 in Prag als Sohn eines Restaurantbesitzers geboren wurde, machte sein Abitur erst, nachdem er bereits eine Ausbildung als Chemielaborant absolviert hatte. Das Studium an der Theaterfakultät der Akademie der Künste wurde dem »Bürgersohn« ebenso verwehrt wie zuvor der Besuch eines regulären Gymnasiums. So fand Havel durch die Hintertür als Bühnenarbeiter, Beleuchter und Lektor den Weg ins »Theater am Geländer«, das später seine ersten Stücke (Das Gartenfest, Die Benachrichtigung und Erschwerte Möglichkeit der Konzentration) uraufführte.

Nach der blutigen Niederschlagung des Prager Frühlings wurden Havel Buchveröffentlichungen, Theateraufführungen und Auslandsreisen verboten. Mehr als zwanzig Jahre lang fanden seine Bücher und Theaterstücke nur im Ausland ihre Adressaten, den kommunistischen Machthabern der CSSR galt Havel als persona non grata.

Vor allem das Wiener Burgtheater machte sich Mitte der 70er Jahre verdient und inszenierte gleich drei Havel-Uraufführungen (Audienz, Vernissage und Das Berghotel). In der Heimat spitzte sich die Lage für den international renommierten Dramatiker immer mehr zu, als er im Januar 1977 als Mitverfasser der Bürgerrechts-Charta 77 inhaftiert wurde. Hausarrest, Überwachungen, fast völliges Schreibverbot und mehrere Gefängnisaufenthalte folgten. Lediglich einmal in der Woche durfte er für zwei Stunden einen Brief an seine Frau schreiben, daraus wurde das später weltberühmte Buch Briefe an Olga. Physisch war Havel Anfang der 80er Jahre stark angeschlagen, doch seinen Kampfgeist hatte er nicht verloren, als 1983 der Strafvollzug »aus gesundheitlichen Gründen« – oder war es der Druck aus dem Ausland? – ausgesetzt wurde.

Mit dieser schweren Zeit setzt sich sein 1985 wieder am Wiener Burgtheater uraufgeführtes Stück Largo desolato (die tschechische Erstaufführung ließ bis zum April 1990 auf sich warten) auseinander. In der Figur des Philosophen Leopold Kopriva, der gleichermaßen Angst vor der Verhaftung und vor seinen eigenen moralischen Ansprüchen hat, setzte sich Havel ein selbstironisches, künstlerisches Denkmal. Kein Heiligenbild und keine pathetische Märtyrerlegende!

Vaclav Havel, der nach eigenem Bekunden literarisch am meisten von Franz Kafka beeinflusst wurde, gleichwohl aber auch an seinen volkstümlichen Landsmann Jaroslav Hasek erinnert, hat sich in seinem 26 Jahre währenden zermürbenden Kampf nicht kleinkriegen lassen.

Noch ein Jahr vor seiner Wahl zum Staatsoberhaupt war er wegen »Rowdytums« festgenommen und zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte auf dem Prager Wenzelsplatz in Gedenken an den Studenten Jan Palach, der sich 1969 öffentlich verbrannt hatte, einen Blumenstrauß niedergelegt. Doch nach diesem Urteil regten sich auch in den sozialistischen Staaten die Proteste. Polens Premierminister Rakowski besuchte in Warschau demonstrativ die Premiere eines Havel-Stücks, und die angesehene Warschauer Wochenzeitung »Polityka« kommentierte ironisch: »Neun Monate Haft für einen Blumenstrauß. Das macht rund 30 Tage für jede Blume – ziemlich teuer.«

Gestern morgen ist Havel, der leidenschaftliche Humanist und geachtete Staatsmann, der Brückenbauer zwischen Ost und West, der versierte Dramatiker und überzeugte Bürgerrechtler, das Opfer und der Besieger des Kommunismus, wie seine Sprecherin Sabina Tancevova bekannt gab, im Altern von 75 Jahren gestorben. Europa hat eine seiner schillerndsten Figuren der Nachkriegszeit verloren.

| PETER MOHR

Foto: Martin Kozák

[…] zitiert Joachim Gauck den kürzlich verstorbenen Václav Havel. Havel ist einer der wenigen echten Intellektuellen, die es zum Amt des Präsidenten gebracht […]