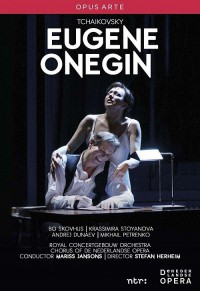

Film | DVD: Tschaikowski – Eugen Onegin

Tschaikowskis Eugen Onegin gehört zum festen Repertoire der Opernhäuser. In den vergangenen Jahren konnten zwei so unterschiedliche Inszenierungen wie die von Achim Freyer in Berlin und von Andrea Breth in Salzburg die anhaltende Wirkung dieses Bühnenwerks bestätigen. In Amsterdam hat der deutlich jüngere Norweger Stefan Herheim sich seiner angenommen. Herheim ist für seine enigmatischen Inszenierungen bekannt und nicht unumstritten. Er neigt dazu, sich mehr zu denken, als er szenisch zu vermitteln mag. Ohne Erläuterungen ist das Publikum bei ihm oft ratlos. Von THOMAS ROTHSCHILD

Eugen Onegin, sowohl Puschkins Versroman wie auch die darauf basierende Oper, besteht aus zwei chronologisch angeordneten ungleich langen Teilen, zwischen denen mehrere Jahre vergehen. Herheim erzählt die Geschichte vom Ende her, als Erinnerung, wobei nicht ganz klar wird, wer das erinnernde Subjekt ist: Onegin? Tatjana? Der Zuschauer? Die Erinnerung erhält, nicht zuletzt durch das Bühnenbild, ein sich veränderndes Spiegelkabinett mit beweglichen Wänden auf einer Drehbühne, den Charakter eines Traums, als hätte Strindberg seine Hand im Spiel. An der Stelle, an der Onegin, nachdem er Tatjanas Brief mit dem Liebesgeständnis erhalten hat, sie zurückweist, hat Herheim die Figur der unglücklich Liebenden verdoppelt: Die Tatjana des Schlusses, verheiratet mit dem Fürsten Gremin, beobachtet Onegin und sich selbst. Das scheitert, weil die stumme Doppelgängerin unsäglich chargiert. Es bleibt der Einfall. Die Realisierung geht in die Hosen.

Eugen Onegin, sowohl Puschkins Versroman wie auch die darauf basierende Oper, besteht aus zwei chronologisch angeordneten ungleich langen Teilen, zwischen denen mehrere Jahre vergehen. Herheim erzählt die Geschichte vom Ende her, als Erinnerung, wobei nicht ganz klar wird, wer das erinnernde Subjekt ist: Onegin? Tatjana? Der Zuschauer? Die Erinnerung erhält, nicht zuletzt durch das Bühnenbild, ein sich veränderndes Spiegelkabinett mit beweglichen Wänden auf einer Drehbühne, den Charakter eines Traums, als hätte Strindberg seine Hand im Spiel. An der Stelle, an der Onegin, nachdem er Tatjanas Brief mit dem Liebesgeständnis erhalten hat, sie zurückweist, hat Herheim die Figur der unglücklich Liebenden verdoppelt: Die Tatjana des Schlusses, verheiratet mit dem Fürsten Gremin, beobachtet Onegin und sich selbst. Das scheitert, weil die stumme Doppelgängerin unsäglich chargiert. Es bleibt der Einfall. Die Realisierung geht in die Hosen.

Die befremdlichste Idee Herheims besteht darin, den berühmten Brief Tatjanas von dessen Adressaten, von Onegin schreiben zu lassen, der im Buch an dieser Stelle abwesend ist, während Tatjana den Text daneben stehend singt. In einer Dokumentation, die auf der DVD enthalten ist, erklärt Herheim, warum er das so gemacht hat. Aber es vermag nicht zu überzeugen. Indem Onegin von Anfang an den am Ende, wo er seinen Irrtum bereut, Leidenden spielt, wird das zentrale Motiv der Story seiner Kontur beraubt: die Gefühlskälte, die Verständnislosigkeit des Dandys, der nicht adäquat auf die empfindsame Liebe eines jungen Mädchens zu reagieren in der Lage ist. In der Dokumentation meldet der lettische Dirigent Mariss Jansons, ein hervorragender Kenner nicht nur der russischen Musik, sondern auch Puschkins, denn auch vorsichtig seine Bedenken an, aber dann wollte er dem Regisseur offenbar doch nicht ins Handwerk pfuschen. So zeugen manche Szenen mehr von dessen Selbstverliebtheit als von einer intellektuellen Durchdringung des Stoffes.

Klischees aller Art

Achim Freyer hat sich bei seiner ungewöhnlichen Inszenierung für eine durchgängige Stilisierung entschieden. Bei ihm stehen die Figuren des Stücks die ganze Zeit über auf der Bühne. Herheim inszeniert teilweise durchaus im Sinne eines psychologischen Realismus, der mit seinen Ergänzungen nicht immer kompatibel ist. Er zerstört nicht nur bewusst den zeitlichen Ablauf der Handlung, er lokalisiert sie auch, durch Kostüm und Bühnenbild markiert, in mehreren einander abwechselnden oder auch synchron beschworenen Epochen. Das entspricht zwar einer schon länger anhaltenden Mode, aber der Sinn wird im konkreten Fall nicht deutlich. Ist es wirklich einerlei, wann diese Geschichte spielt, wann eine Amme mit dreizehn Jahren an einen jüngeren Mann verheiratet wurde, wann eine Frau den Ehrverlust riskierte, wenn sie von sich aus als Erste ihre Liebe gestand, wann sich zwei Freunde duellierten? Wenn Onegins Freund und Olgas Verehrer Lenski kurz vor seinem Tod den goldenen Tagen seiner Jugend nachtrauert, dann tut er das neben einem zerstörten Sowjetstern, der zuvor noch als Revueeinlage verglühte, und im Hintergrund führen Soldaten der Roten Armee Bauern ab – vermutlich nach Sibirien, wo der Sänger des Lenski herstammt. Das ist ziemlich läppisch.

Herheim lässt keine Assoziation aus, die ein Stichwort abruft. Eine Einheit ergibt sich daraus nicht. Und neben angestrengter Originalität – Einfälle, die verbrauchter und abgestandener nicht sein können: Wenn Onegin, aufgewühlt, ein Sektglas in der Hand hält, erwarten wir, dass er es auf den Boden schmeißt. Und was tut er? Er schmeißt es auf den Boden.

Nach einer besonders dämlichen Choreographie, die auf das russische Ballett und auf den Staatszirkus, auf Kosmonauten und auf Sportler, auf Klischees aller Art über Russland und die Russen anspielt, singt Onegin, auf das Ensemble weisend: Auch das hier langweilt mich. Das Publikum lacht schallend. Man sollte es nicht unterschätzen.

Zugegeben: Man wird für diese schwer nachvollziehbare Konzeption mit einigen schönen Bildern entlohnt, vor allem aber mit der makellosen musikalischen Realisierung durch die Sänger und durch das Concertgebouw Orchester unter seinem Chefdirigenten Jansons, der der Verführung zu süßlicher Sentimentalität, die Tschaikowski wiederholt anbietet, tapfer widersteht. Immer wieder insistiert Jansons auf einem Piano, das innere Erregung und Inbrunst eher als Pathos suggeriert.

Was allerdings auf der Bühne keine Rolle spielt, bei der DVD, die den Figuren auf den Leib rückt, jedoch stört: dass Onegin mit dem fast fünfzigjährigen bewährten Dänen Bo Skovhus, Lenski mit dem zweiundvierzigjährigen Andrej Dunaev und Tatjana mit der neunundvierzigjährigen Bulgarin Krassimira Stojanova zu alt und Gremin mit dem sechsunddreißigjährigen Russen Michail Petrenko zu jung besetzt sind.

| THOMAS ROTHSCHILD

Titelangaben

Tschaikowski: Eugen Onegin.

London: Opus Arte 2012.

151 Min.

DVD: OA 1067 D. 30,29 Euro

BluRay: OA BD7100 D. 36,34 Euro