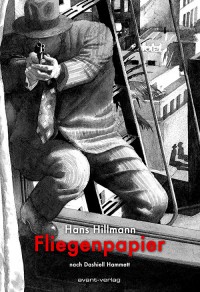

Comic | Hans Hillmann: Fliegenpapier

Der Grafiker Hans Hillmann hat sich 1975 an eine ambitionierte Umsetzung einer Kurzgeschichte von Dashiell Hammett gewagt. Seine Illustrationen beeindrucken auf jeder einzelnen Seite – und regen auch nach über 30 Jahren zum Nachdenken über die Stärken und Schwächen rein visuellen Erzählens an. BORIS KUNZ über den Prototypen einer Graphic Novel.

Sue Hambleton, Tochter aus reichem Hause mit einem Faible für zwielichtige Gesellschaft, ist in der Unterwelt von San Francisco abgetaucht. Schließlich erhält ihre Familie ein Lebenszeichen: Ein Telegramm an den Vater, in dem sie um die Übersendung einer größeren Geldsumme bittet. Der Vater will diese Gelegenheit nutzen, die Spur der verlorenen Tochter wieder aufzunehmen, und schickt einen Privatdetektiv zur Geldübergabe. Dieser findet in dem Apartment jedoch nicht Miss Hambleton vor, sondern einen Kleinganoven namens Wales in Gesellschaft einer Blondine, die sich für Sue ausgibt, aber eine zu lange Nase hat und einen zu schmalen Mund, um zu den Fotos zu passen.

Sue Hambleton, Tochter aus reichem Hause mit einem Faible für zwielichtige Gesellschaft, ist in der Unterwelt von San Francisco abgetaucht. Schließlich erhält ihre Familie ein Lebenszeichen: Ein Telegramm an den Vater, in dem sie um die Übersendung einer größeren Geldsumme bittet. Der Vater will diese Gelegenheit nutzen, die Spur der verlorenen Tochter wieder aufzunehmen, und schickt einen Privatdetektiv zur Geldübergabe. Dieser findet in dem Apartment jedoch nicht Miss Hambleton vor, sondern einen Kleinganoven namens Wales in Gesellschaft einer Blondine, die sich für Sue ausgibt, aber eine zu lange Nase hat und einen zu schmalen Mund, um zu den Fotos zu passen.

Der namenlose Detektiv (und Ich-Erzähler der Geschichte) versucht daraufhin, aus dem Gangsterpärchen etwas über den Verbleib der echten Sue Hambleton herauszubekommen. Im Laufe eines ereignisreichen Nachmittags wird er dabei über mehr als eine Leiche stolpern – und über ein paar Streifen arsenhaltiges Fliegenpapier, das eine Schlüsselrolle in der ganzen Geschichte spielt.

Von der Kurzgeschichte zum grafischen Roman

Die Vorlage für das annähernd 250 Seiten starke Comicalbum des legendären deutschen Grafikers Hans Hillmann war eine Kurzgeschichte von Dashiell Hammett, dem Erfinder der Hard Boiled Detectives, auf die wiederum das Genre des Film Noir zurückgeht. Auch ›Fliegenpapier‹ hat alle Ingredienzien, die für das Genre typisch sind: Ein abgebrühter Detektiv, der bei seinen Ermittlungen nicht zimperlich vorgeht und dabei von einer verzwickten Situation in die nächste gerät. Fast jeder spielt ein doppeltes Spiel, fast jeder hat Dreck am Stecken, und nur für wenige wird es am Ende gut ausgehen. Nur die sonst so typische »Femme Fatale«, die den Detektiv mit in den Abgrund zieht, hat in dieser Geschichte eher schlechte Karten. Und die ansonsten oft recht komplizierten Verwicklungen bleiben in dieser auf ein halbes Dutzend Figuren beschränkten Story auch recht übersichtlich.

Als der Plakatdesigner Hillmann sich 1975 an die Gestaltung von etwas machte, für das das Label »Graphic Novel« noch nicht erfunden war, ging es ihm nicht um die Huldigung eines Meilensteines der Kriminalliteratur. Er hatte sich eine solide, aber vergleichsweise einfache Kurzgeschichte ausgesucht, um ein erzählerisches Experiment zu wagen: Wie erzählt man eine Geschichte in großformatigen, stehenden Bildern? Wie viel vom Originaltext wird zum Verständnis der Handlung weiterhin benötigt, wie viel kann man weglassen? Wie groß können die zeitlichen und inhaltlichen Sprünge zwischen den Bildern sein? Wie assoziativ kann man arbeiten?

Das Ergebnis dieses Experiments, ein wuchtiger und eindrucksvoller Comicroman, ist nun nach langer Zeit in einer Neuauflage wieder in dem Format erhältlich, das ihm zusteht – und hat auch heute, wo der Leser mit dem Konzept grafischer Erzählung weitaus vertrauter ist, von seiner Wirkung wenig eingebüßt. Das liegt daran, dass Hillmann einen für Comics eher untypischen Weg beschritten hat.

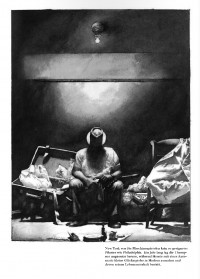

Der meistens auf den Inhalt der Dialoge reduzierte Text der Vorlage liest sich beinahe wie ein Polizeibericht, wie eine nüchterne Zusammenfassung des Geschehenen. Die Bilder dagegen erzählen die Geschichte so, als könnte man einen Blick auf all die Eindrücke werfen, die sich im Gedächtnis der Hauptfigur eingebrannt haben – als unmittelbare Flashbacks in die Erinnerungen.

Meisterhafte Entschleunigung

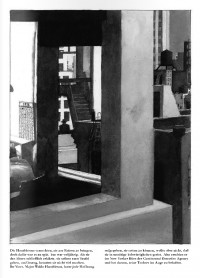

Der grafische Ansatz ist zunächst dem Realismus verpflichtet: Die historischen Stadtbilder, der Müll auf der Straße, die Kostüme und das Mobiliar, alles bis hin zu den Kleiderfalten und den Schattenwürfen mutet an, als hätte sich Hillmann Fotografien zum Vorbild genommen und akribisch in seine schwarz-weißen Bilder übertragen. Gleichzeitig bleibt ein Hauch seiner Bleistiftskizzen ebenso in den Bildern sichtbar wie die Eigenwilligkeit der aufgetragenen Aquarellfarbe, womit die Perfektion der Bilder aufgebrochen wird. Diese Gleichzeitigkeit von Gegensätzen zieht sich durch das ganze Album: Die Bilder sind gleichzeitig detailverliebt und doch mit großartiger Reduktion komponiert, fotorealistisch in ihren gegenständlichen Einzelheiten, expressionistisch und stilisiert in der Komposition der Bildausschnitte.

Im besten Falle führt das zu beeindruckenden grafischen Sequenzen: Wenn der Detektiv einen flüchtigen Gangster durch die Straßen von San Francisco jagt und die Bilder keinerlei textlicher Ergänzung mehr bedürfen, läuft Hillmann zur Hochform auf und lässt aus einer Aneinanderreihung von Stillleben eine Verfolgungsjagd entstehen. Manchmal verschwinden die Figuren in Straßentotalen, manchmal springt er so weit in ihre Perspektive hinein, dass sie nur als Schatten am Bildrand oder Reflexionen in einer Schaufensterscheibe zu sehen sind. Manchmal geben Hillmanns Perspektiven dem Auge aber auch Rätsel auf, und manchmal lassen sich einzelne Bilder der Handlung gar nicht mehr richtig zuordnen.

Letzteres passiert meist dann, wenn der Erzähler uns mit Informationen versorgt, die zu bebildern unnötig und müßig schiene, und in denen Hillmann sozusagen seinen Blick schweifen lässt, wie ein Auge, das Beschäftigung sucht – während das Ohr sämtliche Informationen aufnimmt.

In den Dialogsequenzen wiederum bleibt Hillmann meist mit den Figuren im Raum und erkundet die Dynamik dessen, was da geschieht: Wie stehen die Figuren zueinander, wessen Körperhaltung zeigt, dass er im Augenblick die Oberhand hat, mit welcher Geste wird ein Foto betrachtet – und welche Lichtflecken wirft die kalifornische Sonne ins Zimmer. Hier ist der Leser dann damit beschäftigt, zwei ganz unterschiedlichen Erzählungen zu folgen: Die Lektüre der Dialoge erzählt die Story und würde vollkommen ohne die Bilder auskommen. Doch wer gleichzeitig ein Gefühl für die Raumtemperatur und den Geruch der Möbel bekommen möchte, der kann die Illustrationen studieren.

So führt Hillmann mit seinem Experiment vor, für welche Sequenzen diese Art des Erzählens besonders gut geeignet ist, aber auch, wo sie an ihre Grenzen stößt: Solange sich zwischen den Figuren viel Situatives ergibt, kann Hillmann den Text der Vorlage ausblenden oder hat ihm zumindest eine ganze Menge hinzuzufügen. Doch hätte man nur die Bilder, bliebe der komplette Background des Geschehens unverständlich. Wenn es einen komplizierten Kriminalplot aufzudröseln gibt, kommt man nun einmal nicht ohne Worte aus. An Stellen wie diesen gerät Hillmanns Adaption in die Gefahr, durch zu viele assoziative Ausschmückungen auf der Bildebene von der Story abzulenken. Doch am Ende, als die letzten Zusammenhänge des Kriminalfalls zwischen dem Detektiv und seinem Auftraggeber aufgeklärt werden, entscheidet Hillmann sich für eine andere Variante: für eine inhaltlich zwar banalere, aber optisch ansprechende Illustration des Geschehens, die der Story nicht mehr hinzuzufügen hat als ein paar schöne Bilder. Und das ist bei Hillmanns Talent als Zeichner an manchen Stellen auch völlig ausreichend.

Titelangaben

Hans Hillmann (nach einem Text von Dashiell Hammett): Fliegenpapier (Flypaper)

Aus dem Amerikanischen von Helmut Kossodo

Berlin: Avant Verlag 2015, 256 Seiten, 29,95 €

Reinschauen

| Hans Hillmann und seine Filmplakate

| Über Dashiell Hammett

Endlich!

Endlich wird Hans Hillmann`s einzigartigem Werk „Fliegenpapier“

so viel Ehre und Anerkennung gewährt wie ihm seit langem

gebührt…

[…] “Die Novelle des Grafikers” – Boris Kunz auf titel-kulturmagazin.net über “Fliegenpapier” von Hans Hillmann (avant-verlag) […]