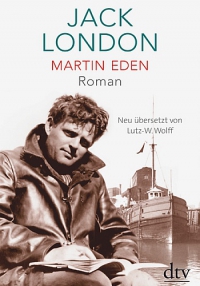

Roman | Jack London: Martin Eden

…, die Liebe zu der bourgeoisen Ruth, die den Proletarier Martin Eden am Schreiben hält. Auf seinem Weg zum Ruhm muss der strebsame Jungautor stets Rückschläge hinnehmen und steht letztlich als tragischer Held da, der als Individualist am Sozialismus zu scheitern droht. Zum 100. Todestag erschien die Neuübersetzung von Jack Londons Martin Eden, der als Schlüsselroman zum Leben des Schriftstellers gilt. MONA KAMPE sucht nach den Parallelen in beiden Welten.

»Sie verlieh seiner Fantasie Flügel. Große, leuchtende Leinwände breiteten sich vor ihm aus, auf denen unbestimmt und gewaltig die Umrisse von Romantik und Liebe und heroischen Taten aufragten, die für Frauen getan wurden – für eine blasse Frau, eine Blüte des Goldes.« Der Seemann Martin Eden ist überwältigt von der Erscheinung der Studentin Ruth Morse, als er in ihrem Haus zu Gast ist. Sie strahlt eine Eleganz, Wärme, Schönheit, Unschuld und einen Intellekt aus, die dem jungen Mann aus der Arbeiterklasse bis dato nur aus Büchern bekannt waren. Sein ungeschicktes, verlegendes Auftreten gepaart mit derbem Seemannsslang, ungewöhnlicher Stärke und Pragmatismus erschrecken die wohlerzogene und behütete Akademikerin aus bourgeoisem Hause, lassen jedoch auch ein Gefühl der Anziehung in ihr entstehen. Kein Mann hat sie je mit so feurigem Blick angesehen.

»Sie verlieh seiner Fantasie Flügel. Große, leuchtende Leinwände breiteten sich vor ihm aus, auf denen unbestimmt und gewaltig die Umrisse von Romantik und Liebe und heroischen Taten aufragten, die für Frauen getan wurden – für eine blasse Frau, eine Blüte des Goldes.« Der Seemann Martin Eden ist überwältigt von der Erscheinung der Studentin Ruth Morse, als er in ihrem Haus zu Gast ist. Sie strahlt eine Eleganz, Wärme, Schönheit, Unschuld und einen Intellekt aus, die dem jungen Mann aus der Arbeiterklasse bis dato nur aus Büchern bekannt waren. Sein ungeschicktes, verlegendes Auftreten gepaart mit derbem Seemannsslang, ungewöhnlicher Stärke und Pragmatismus erschrecken die wohlerzogene und behütete Akademikerin aus bourgeoisem Hause, lassen jedoch auch ein Gefühl der Anziehung in ihr entstehen. Kein Mann hat sie je mit so feurigem Blick angesehen.

Der Kontrast zwischen ihren beiden Welten ist Martin von Anfang an schmerzlich bewusst – so beschließt er, fasziniert von ihr und ihrer Welt, der er gerne ebenbürtig wäre, sich den Büchern zu widmen. Nacht für Nacht eignet er sich Wissen an, um die Bildungslücken zwischen ihnen zu schließen und führt wöchentlich Gespräche mit ihr über das Neu erlernte, um ihr näherzukommen. Tagsüber schuftet er weiterhin hart, um sich den Lernstoff und die Besuche bei ihr finanzieren zu können.

Ruth sieht in ihrem äußerst strebsamen Schüler großes Potenzial, durch Wissen in der Gesellschaft aufzusteigen und eine angesehene Position mit gutem Einkommen zu erlangen – ähnliche Werdegänge habe sie bei Bekannten ihrer Familie erlebt. Jegliche Anflüge von Romantik zwischen ihnen nimmt sie jedoch aufgrund ihrer guten Erziehung und mangelnder Erfahrung nicht wahr. Zunehmend überwiegt jedoch ihre Faszination an der Impulsivität und dem Ehrgeiz des nun gebildeten jungen Mannes und seiner Leidenschaft für sie. Überwältigt durch die Intensität der ersten Liebe nimmt sie – sehr zum Verdruss ihrer Eltern – seinen Heiratsantrag an.

Die harte Kunst des Schreibens

Während seines Selbststudiums entdeckt Martin seine Liebe zu Worten und beschließt, selbst Texte zu schreiben. Die meisten sind romantische Lippenbekenntnisse an Ruth. Als er erfährt, dass Zeitungen ihren Autoren ein wesentlich höheres Honorar bezahlen, als er jemals mit der Seefahrt oder anderen Knochenjobs verdienen würde, widmet er sich voll und ganz der Schriftstellerei. Er stellt einen Plan auf, der besagt, dass er in zwei Jahren bekannt und erfolgreich sein würde und sich ein schönes, angemessenes Leben mit Ruth finanzieren könnte.

Seine gesamten Ersparnisse steckt er in das Verschicken seiner Manuskripte. Martin schreibt, hungert und muss regelmäßig seine wenigen Wertsachen beim Pfandleiher einlösen. Nur wenige seiner seichten Texte werden von Magazinen für wenig Geld gekauft, deren Checks er teilweise noch hinterher rennen muss. Er bezeichnet sie als »unmenschliche Redaktionsmaschine – einen raffinierten Mechanismus, der von Automaten bedient wird«.

Sein Umfeld wendet sich von ihm ab, da er keiner geregelten Tätigkeit mehr nachgeht – für sie ist er ein fauler Träumer. Ruth ist zwar noch immer beeindruckt von seinem Engagement, sieht seinen abgemagerten Zustand und die spärlichen Lebensverhältnisse jedoch mit Schrecken und bittet ihn zunehmend, eine Arbeit anzunehmen, damit sie Sicherheit für ihre Zukunft haben. Seine Texte gehen über ihren Horizont hinaus, da ihre Ansichten von ihrem Elternhaus geprägt sind – einen Blick über den Tellerrand vermag sie nicht zu wagen.

Dies führt zunehmend zu einer Entfremdung zwischen Martin und Ruth, da diesem langsam die Oberflächlichkeit der einst erstrebten bourgeoisen Gesellschaft bewusst wird, die sich hinter ihrer konservativen Wertvorstellung versteckt. Den Versammlungen im Hause Morse kann der Individualist, ein Anhänger der Lehren Kants und Spencers, bald nichts Erquickendes mehr für seinen Geist abgewinnen. Ruth lehnt ihrerseits schließlich seinen Antrag ab, da er ihre Erwartungen nicht zu erfüllen vermag. »Wenn Du nur versucht hättest, eine Stelle anzunehmen und etwas aus Dir zu machen.«

Ein Individualist, der als tragischer Held an der sozialistischen Welt scheitert

In Russ Brissenden findet er einen Gleichgesinnten, der seine Arbeit lobt und ihm den Austausch mit anderen Künstlern ermöglicht. Er rät ihm jedoch davon ab, die Schönheit seiner Schätze »für die Bedürfnisse der Illustrierten zu prostituieren«. Nach dessen Tod findet sein literarisches Lebenswerk, das Martin eigenmächtig an diese weitergibt, große Anerkennung. Auch er selbst wird nach und nach durch Veröffentlichungen bekannt und erlangt nach zwei Jahren den Ruhm, den er Ruth versprochen hatte.

Doch der einstige Lebenseifer des jungen Proletariers, der sich durch Fleiß und Engagement in die Bildungsklasse hochgearbeitet hat, ist verflogen – er lebt nun wohlhabend, aber lustlos in den Tag hinein, schläft mehr als jemals zuvor und hat jegliches Interesse an sich und der Umwelt verloren. Er kann nicht verstehen, warum er heute von jedermann geschätzt wird, als er am Hungertuch nagte, ihm jedoch alle den Rücken kehrten. »Es war seine Denkmaschine, die kaputt war, und dafür gab es keine Heilung.«

In keiner von beiden Welten fühlt er sich heimisch. Freunden aus dem Proletariat lässt er Geld zukommen, damit sie sich ihre Träume erfüllen und ein besseres Leben führen können. Das Kapitalismusstreben und der Sozialismus der Gesellschaft sind ihm zuwider. Ruth wagt einen letzten Besuch in seinem Hotel …

Das zermürbende Leben des Proletariats

Der 1909 erschienene Roman Martin Eden gilt als Schlüsselwerk des US-amerikanischen Autors Jack London, da sich in dem Charakter des Protagonisten Parallelen zu seinem Schöpfer finden. Der Schriftsteller, selbst als Arbeiterkind geboren, lebte in Armut. Er holte nach mehreren Jahren mit harten Brotjobs sein Abitur nach und versuchte sogar ein Studiensemester. Mit Fabeln und Erzählungen über das zermürbende Leben des Proletariats erlangte er literarischen Ruhm, der ihm jedoch schnell zu Kopf stieg. Sein nun extravaganter Lebensstil überforderte ihn und seine Ersparnisse. Zunehmend flüchtete er sich in den Alkohol und starb mit nur 40 Jahren an Nierenversagen. Sein Tod ist jedoch bis heute ein Mysterium.

Zu seinem 100. Todestag erschien im November 2016 die Neuübersetzung des Künstlerromans von Lutz-W. Wolff, in der London den steinigen Weg eines aufstrebenden Autors zum Ruhm ausführlich, anschaulich und ergreifend beschreibt. In ihm treffen zwei Welten aufeinander: Das Proletariat, in das er geboren wurde, und die Bourgeoisie, in die er der Liebe wegen strebt. Sein durch Wissbegier und Selbstdisziplin erlangter, kritischer Horizont geht am Schluss jedoch weit über die konservativen, kapitalistischen Wertevorstellungen des angestrebten Ideals hinaus. So muss der tragische Held feststellen, dass die Menschen ihn am Ende nur wegen seines Ansehens und Wohlstands schätzen, nicht wegen seiner harten Arbeit auf dem Weg dorthin oder seiner selbst. Der individualistische Künstler scheitert am Sozialismus der Zweiklassengesellschaft, in der er nicht mehr heimisch werden kann sowie dem Zwiespalt zwischen seinem jetzigen und vergangenen Ego.

Da Jack London selbst Sozialist war, liegt die Interpretation einer Kritik am Individualismus nahe. Hier treten erste Differenzen zu seinem Protagonisten auf. »Aber das glaubte ihm keiner so richtig. Man hatte den Verdacht, dass der Autor selbst genauso egomanisch, exaltiert und rücksichtslos gegenüber seiner Umgebung war wie sein Romanheld.«

Der Schriftsteller selbst erklärte in einem offenen Brief, dass Martin Eden ein »kompletter Individualist des extrem nietzschemäßigen Typs« war, der nur für sich selbst lebte. »Er erkämpfte sich den Zugang zu bürgerlichen Kreisen, wo er Verfeinerung, Kultur, edles Leben und Denken zu finden hoffte […] und war entsetzt über die kolossale, unschöne Mittelmäßigkeit der Bourgeoisie. Er kämpfe um eine Frau, die er liebte und idealisierte. Dann stellte er fest, dass […] er sein Idealbild mehr geliebt hatte als die Frau selbst. Und weil er ein konsequenter Individualist war, ohne Bewusstsein für die kollektive menschliche Not, hatte er, als ihn diese Dinge enttäuscht hatten, nichts mehr, wofür zu leben und kämpfen es sich lohnte.« Martin Eden glaubte nicht an den Menschen, Jack London schon.

Mit der Neuübersetzung gelangt ein essenzielles Werk über die Gesellschaft des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts zurück in den Fokus. Es gewährt uns einen detaillierten Einblick in die Lebensverhältnisse und Wertevorstellungen einer Epoche am Umbruch zur Moderne. Ein Umbruch, der die Welt bis heute prägt. Vor diesem historischen Hintergrund hilft Martin Eden uns, aktuelle Entwicklungen besser abzuschätzen. Zudem stellt es die immerwährende Frage nach dem Sinn des Lebens, der keiner von uns zu entfliehen vermag – sei er Individualist oder Sozialist.

Titelangaben

Jack London: Martin Eden

München: dtv Literatur 2016

Neu übersetzt, mit einem Nachwort, Anmerkungen und einer Zeittafel von Lutz-W. Wolff

528 Seiten, 24 Euro