Menschen | Zum 80. Geburtstag des Schriftstellers Hartmut Lange

»Es ist die Kunst, die es uns ermöglicht, die Grenze vom Leben zum Tode niederzureißen«, heißt es – durchaus charakteristisch für Hartmut Langes gesamtes Werk – in der Novelle ›Die Cellistin‹. Heute wird der Individualist und Sprachvirtuose 80 Jahre alt. Von PETER MOHR

Scheinbar unerklärliches menschliches Handeln, rätselhafte Ausbrüche aus dem geregelten Alltag, die nicht selten in skurriles Verhalten münden, und das Abtauchen in eine selbstgewählte Anonymität – das sind seit mehr als dreißig Jahren Langes favorisierte Sujets. Immer geschehen geheimnisvolle Dinge, oft sind es vermeintliche Alltagsbanalitäten, die die Figuren aus der Bahn werfen und in ein Gedankenchaos tauchen.

Wie fremd-determiniert streunt das Lange-Personal hilflos durch den Alltag; das Unterbewusstsein diktiert das Handeln. »In der Unheimlichkeit steht das Dasein ursprünglich mit sich selbst zusammen.« Dieser Heidegger-Satz, den Hartmut Lange 1994 seinen Erzählungen ›Schnitzlers Würgeengel‹ vorangestellt hatte, könnte leitmotivisch über dem gesamten Oeuvre des Berliner Autors schweben. Heidegger, Camus, Nietzsche und Schopenhauer bilden das philosophische Fundament, auf dem Hartmut Lange seine subtil konstruierten Erzählwerke aufgebaut hat.

Begonnen hatte er in der ehemaligen DDR als Dramatiker an der Seite von Peter Hacks – zwar als Epigon des Brechtschen Theaters, doch durchaus kritisch gegenüber der sozialistischen Gesellschaft. Hartmut Lange, der heute vor 80 Jahren im Berliner Stadtteil Spandau als Sohn eines Metzgers geboren wurde und abwechselnd in Berlin und in der Toskana lebt, mutierte im Laufe der Jahre vom »überzeugten Marxisten« zum »positiven Nihilisten«, der in der Novelle sein adäquates literarisches Medium fand. »Sie ist für mich Ausdruck der Ratlosigkeit, denn ich bin mir selbst ein Rätsel«, erklärte Lange einmal bei einem seiner wenigen öffentlichen Auftritte vor Germanistikstudenten in Halle/Saale.

Rätselhaft und unheimlich ging es bisher stets in Langes Werken zu: ob beim Buchhändler Völlenklee (›Die Wattwanderung‹, 1990), der ohne vordergründig erkennbares Motiv in der Nordsee verschwand; beim Verleger Eichbaum (›Die Stechpalme‹, 1993) oder beim Flaneur Jänicke (›Der Herr im Café‹, 1996), dem von einem Fremden eine mysteriöse Partitur übergeben wurde – immer waren es vermeintliche Nichtigkeiten, die den novellistischen Strom ins Fließen brachten und nach streng rationalen Kriterien kaum zu erklärende Handlungen anstießen.

Hartmut Lange, der 1998 mit dem Konrad-Adenauer-Literaturpreis ausgezeichnet wurde, ist nicht nur einer der letzten großen Meister der Novelle, sondern auch ein Virtuose des bis ins kleinste Detail geschliffenen Stils. Seine Texte wollen nicht verschlungen, sondern erobert werden – als Denkspiele, die zwischen den Zeilen allerlei Raum für krause Theorien lassen und immer wieder aufs Neue das Grenzgebiet zwischen Wahrheit und Sinnestäuschung erkunden. Auch seine jüngsten Werke, ›Das Haus in der Dorotheenstraße‹ (2013) und ›Der Blick aus dem Fenster‹ (2015/alle im Diogenes Verlag erschienen), unterstreichen noch einmal Hartmut Langes Status als einer der bedeutendsten Außenseiter im deutschsprachigen Literaturbetrieb.

Er ist einer der letzten großen Individualisten, ein sprachlicher Virtuose und ungekrönter König der Novelle. Leider sind die großen Literaturpreise an ihm vorbei gegangen. Zum 80. Geburtstag erschien jetzt eine Neuauflage des über dreißig Jahre alten Novellenbandes ›Die Waldsteinsonate‹. Anlass genug eine absolut singuläre Stimme der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (wieder) zu entdecken.

Lesetipp

Hartmut Lange: Die Waldsteinsonate. Fünf Novellen

Mit einem Nachwort von Sebastian Kleinschmidt

Zürich: Diogenes Verlag 2016

130 Seiten, 20 Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

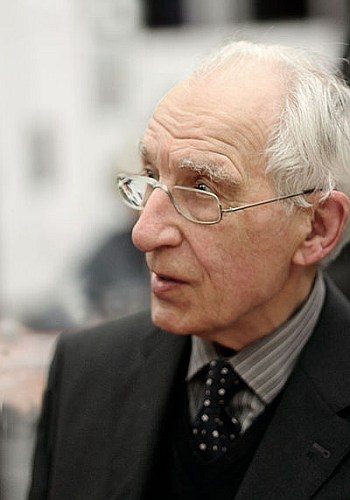

Titelbild

| Foto: © Hans-Christian Plambeck/laif

![Ein Porträtfoto von Alexander Kluge [Abb: Lorenz Seidler]](https://titel-kulturmagazin.net/wp-content/uploads/Alexander-Kluge.jpg)