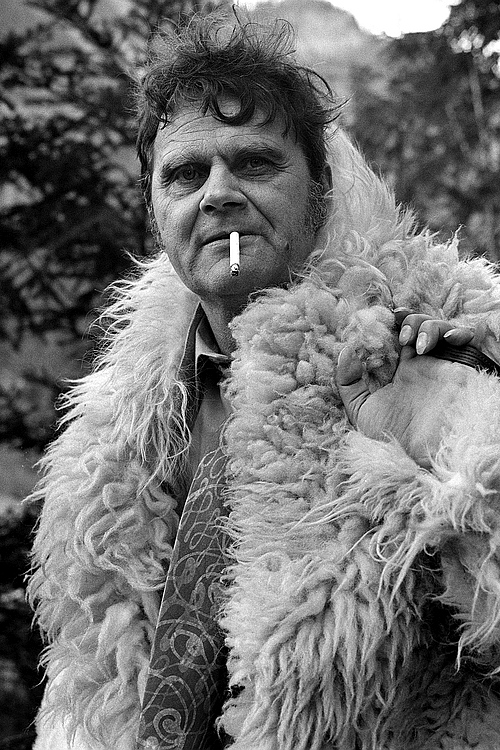

Menschen | Zum Tod des oscar-gekrönten Regisseurs Milos Forman

»Ich finde es schrecklich, wenn Regisseure denken, sie würden etwas wahnsinnig Wichtiges kreieren. Hey, Leute, es ist nur ein Film! Macht euch locker!«, hatte Milos Forman vor zehn Jahren in einem FAZ-Interview erklärt.

Seine bewegte Vita war prägend für sein künstlerisches Schaffen. Der Oscar©-gekrönte Regisseur machte keinen Hehl daraus, dass sein Lebenslauf und sein künstlerischer Erfolg in ursächlichem Zusammenhang stehen. Ein Porträt von PETER MOHR.

»Ich habe immer davon geträumt, etwas Rebellisches zu tun, aber ich hatte nicht den Mut dazu. Also waren diejenigen, die sich trauten, meine Helden. Das ist ganz natürlich, wenn man rund 40 Jahre unter totalitären Regimes gelebt hat – zuerst unter den Nazis und dann unter den tschechischen Kommunisten«, berichtete Forman rückblickend.

»Ich habe immer davon geträumt, etwas Rebellisches zu tun, aber ich hatte nicht den Mut dazu. Also waren diejenigen, die sich trauten, meine Helden. Das ist ganz natürlich, wenn man rund 40 Jahre unter totalitären Regimes gelebt hat – zuerst unter den Nazis und dann unter den tschechischen Kommunisten«, berichtete Forman rückblickend.

Dieses Bekenntnis war keine Fassade, denn Forman hatte unter den unmenschlichen Diktaturen gelitten. Mit neun Jahren verlor er seine Eltern, die im Konzentrationslager starben. In einem Internat kam der Waisenjunge erstmals mit dem Film in Berührung. Buster Keaton, Charlie Chaplin und John Ford hatten es ihm angetan. Der Weg zur Prager Filmhochschule schien vorgezeichnet zu sein. Nach seiner Diplom-Prüfung versuchte er sich zunächst als Drehbuchautor, doch schon Anfang der 60er Jahre wechselte er hinter die Kamera.

Schon mit seinen ersten in der Tschechoslowakei gedrehten Filmen ›Der schwarze Peter‹ (1963) und ›Die Liebe einer Blondine‹ (1965) eckte er bei den kommunistischen Machthabern an. Als 1968 die russischen Panzer in Prag einrollten, befand sich Forman, der am 18. Februar 1932 in Caslav (60 km von Prag entfernt) geboren wurde, in Paris. Er kehrte kurz in die Heimat zurück und siedelte dann in die USA über.

Doch seine Karriere in Übersee begann mit einem Flop – die Generationssatire ›Taking off‹ (1971) fand bei den Kritikern (ausgezeichnet beim Filmfestival in Cannes), nicht aber beim Publikum Zustimmung.

Vier Jahre später gelang dann der große Durchbruch mit seinem heute noch bekanntesten Film ›Einer flog über das Kuckucksnest‹ nach dem Roman von Ken Kesey. Fünf Oscars© heimste der Film ein, darunter auch den für die beste Regie.

Der Filmversion des Musicals ›Hair‹ (1979) folgte 1984 der zweite große Wurf, der in Formans tschechischer Heimat gedrehte Film ›Amadeus‹, der mit insgesamt acht Oscars© prämiert wurde.

Milos Forman ließ sich im Gegensatz zu vielen Branchenkollegen von den Produzenten nie von Film zu Film hetzen. Er wählte die Drehbücher immer sorgfältig aus, folgte dabei seinen eigenen Vorlieben und ignorierte oft das zeitgeistabhängige Publikumsinteresse.

›Valmont‹ (1989) und die provokante Filmbiographie ›Larry Flynt – Die nackte Wahrheit‹ (1996) wurden trotz renommierter internationaler Auszeichnungen keine Kassenschlager. 1999 inszenierte Forman ›Der Mondmann‹ (ausgezeichnet mit dem Silbernen Berliner Bären für die beste Regie) mit Jim Carrey in der Hauptrolle. Wieder ein hochgelobter, aber an den Kinokassen kaum gefragter Streifen. Nicht viel besser erging es ihm mit seinem letzten Film ›Goyas Geister‹ (2006).

Auch die in die Filmwelt eingezogenen neuen Technologien bereiteten Milos Forman einiges Kopfzerbrechen: ›Als ich zum ersten Mal an einem digitalen Schneidetisch saß, war ich total nervös: Ich hatte das Filmmaterial nicht physisch vor mir; es gab nichts, was ich berühren konnte.‹

Der große Enthusiasmus des Regisseurs war verflogen – auch wegen der letzten Misserfolge, die Forman so begründete: »Das US-Publikum hat seine Schwierigkeiten, wenn es ambivalent zugeht. Es mag Schwarz-Weiß-Malerei, aber mit grauen Schattierungen hat es so seine Probleme.« Diesem kommerzorientierten Einheitsbrei hatte Milos Forman immer die Gefolgschaft versagt. Das machte auch seine Größe aus. Am Freitag ist Milos Forman im Alter von 86 Jahren im Kreis seiner Familie im US-Bundesstaat Connecticut gestorben.

| PETER MOHR

| Abbildung: Zff2012, Milosforman, crop, CC BY-SA 3.0