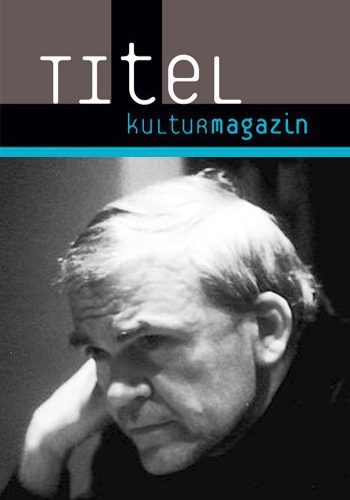

Menschen | Zum 100. Geburtstag von Alexander Solschenizyn

Vor 100 Jahren am (11. Dezember) wurde Literatur-Nobelpreisträger Alexander Solschenizyn geboren. Ein Porträt von PETER MOHR

»Bedrückten Herzens habe ich das fertige Buch jahrelang zurückgehalten: Die Pflicht gegenüber den noch Lebenden überwog die Pflicht gegenüber den Verstorbenen. Doch nun, da das Manuskript in die Hände des Staatssicherheitsdienstes gefallen ist, bleibt mir keine andere Wahl, als es unverzüglich zu veröffentlichen«, notierte Alexander Solschenizyn 1973 über sein später weltberühmt gewordenes Buch ›Der Archipel Gulag.‹ Der Autor wurde im Februar 1974 verhaftet und in den Westen abgeschoben, wo er dann einige Zeit bei Heinrich Böll lebte.

Dabei war der 1700-seitige Dokumentarroman ›Der Archipel Gulag‹ über die Gräueltaten in den sibirischen Straflagern eigentlich nur eine konsequente Fortsetzung der bereits 1962 erschienenen Erzählung ›Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch‹, mit der Solschenizyn die russische Öffentlichkeit aufrüttelte. Die Leidensgeschichte des Zwangsarbeiters Iwan machte jedoch auch die sowjetischen Zensurbehörden auf den damals noch unbekannten Autor aufmerksam. 1964 scheiterte die geplante Verleihung des Lenin-Preises an Solschenizyn durch ein Veto aus höchsten KP-Kreisen, zwei Jahre später wurde er mit einem Publikationsverbot belegt und 1969 gar aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Seine Romane ›Der erste Kreis der Hölle‹ und ›Krebsstation‹ konnten nur im Westen erscheinen.

Zur Verleihung des Literatur-Nobelpreises 1970 durfte er nicht ausreisen. Den Tag der Nobelpreisfeier nutzte Solschenizyn in seiner Heimat, um der Bürgerrechtsbewegung des Physikers Andrej Sacharow beizutreten. Mit dieser symbolischen antisowjetischen Geste war das Tuch zwischen Staat und Autor endgültig zerschnitten. Ein Zustand, der bis 1990 anhielt, ehe er durch Gorbatschows Dekret die Bürgerrechte wieder zuerkannt bekam. Erst zwanzig Jahre nach seiner Ausbürgerung betrat der Nobelpreisträger im Frühjahr 1994 wieder russischen Boden.

Alexander Solschenizyn wurde am 11. Dezember 1918 in Kislowodsk im Nordkaukasus als Sohn eines Offiziers geboren. Nach dem Studium (Physik, Mathematik, Philosophie und Literatur) nahm er als Hauptmann am Zweiten Weltkrieg teil und wurde im Februar 1945 in Ostpreußen wegen antistalinistischer Äußerungen verhaftet und zu acht Jahren Straflager verurteilt. In dieser Zeit reifte sein Plan, Schriftsteller zu werden und seine selbst gestellte Lebensaufgabe: die Demaskierung des Kommunismus.

Im Februar 1953 wurde er aus der Lagerhaft entlassen – allerdings zusätzlich mit einer lebenslangen Verbannung bestraft. Als Verbannungsort wurde ihm ein kleiner Ort in der Steppe Kasachstans zugewiesen, wo er sich als Dorfschullehrer durchschlug. In dieser Zeit musste er sich einer Krebsoperation in einem Taschkenter Krankenhaus unterziehen, die er zusammen mit der anschließenden Behandlung später im Roman ›Krebsstation‹ verarbeitete.

Dass Solschenizyn auch nach seiner Zwangsübersiedlung im Westen keineswegs mit offenen Armen aufgenommen wurde, lag an seinem ideologischen Querdenkertum. Die Demokratien nach westlichem Vorbild lehnte er ebenso konsequent ab wie den östlichen Totalitarismus. Eine »Demokratie von unten« schwebte ihm vor. Nachdem er sich (nach einer kurzen Zwischenstation in Zürich) 1976 auf einer Farm im US-Bundesstaat Vermont niedergelassen hatte, notierte er: »Lager und Krebskrankheit habe ich zuversichtlich überlebt, hier aber, wo es an nichts fehlt, bin ich bestürzt darüber, dass auch nichts mehr Geltung hat und jeder die Dinge so auslegen kann, wie er will.«

In seiner Vermonter Zeit entstanden der opulente Romanzyklus ›Das rote Rad‹ und der 1998 zuerst in Frankreich erschienene autobiografische Band ›Le grain tombé entre les meules‹ (dt.: ›Das Korn zwischen den Mühlsteinen‹). Diese Exilskizzen (so der Untertitel) unterstreichen, dass sich Solschenizyns (politischer) Platz irgendwo zwischen allen Stühlen befand. Darin geißelte er die »Schwäche der westlichen Demokratie«, prognostizierte den »Zerfall des Abendlands« und strafte den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger mit Verachtung.

In seinem 2002 erschienenen Band ›Zweihundert Jahre gemeinsam‹ unternahm der Nobelpreisträger den Versuch, eine russisch-jüdische Geschichte zu verfassen. Heraus gekommen ist jedoch kaum mehr als eine opulente Sammlung von tradierten Klischees.

In seinen letzten Lebensjahren näherte sich der Nobelpreisträger stark an Wladimir Putin an, verteufelte Gorbatschow und alle westlichen Einflüsse und intonierte ein Loblied auf die orthodoxe Kirche.

| PETER MOHR

| FOTO: Onbekend / Anefo