Comic | Ein Interview mit Jeff Lemire

Unter den kanadischen Gästen, die dieses Jahr auf dem Comicsalon in Erlangen mit einer eigenen Ausstellung ihr Werk vorstellten, war neben einigen hierzulande noch kaum bekannten Künstlern ein Name, an dem man seit nun fast einem Jahrzehnt nicht mehr vorbeikommt, wenn man sich für moderne Comics interessiert: Jeff Lemire. Man kennt ihn als eigenwilligen Zeichner von Graphic Novels ebenso wie als Autoren von Superheldencomics mit einem sensationell hohen Output. BORIS KUNZ wollte schon lange wissen, wie der Kerl das anstellt, und hat ihn deshalb zum Interview getroffen.

Jeff Lemire – der Name steht für sehr persönliche, autobiographisch geprägte Graphic-Novels wie ›Essex County‹, die er in einem sehr eigenen reduzierten Stil umsetzt, der schon fast Mut zur Hässlichkeit seiner Figuren beweist. Sein jüngstes Werk, ›Der Unterwasser-Schweißer‹ ist letztes Jahr bei Hinstorff erschienen.

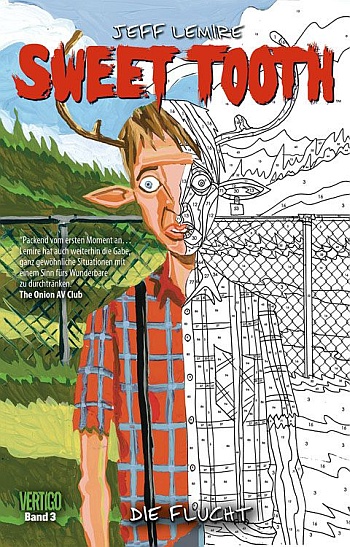

Der Name Jeff Lemire steht aber auch für eine fast schon unüberschaubare Reihe von Superheldencomics für Marvel und DC – von Wolverine bis Batman ist fast alles dabei, bis hin zum überbordenden, poppig lauten Horror-Superhelden-Action-Spektakel ›Superagent Frankenstein‹. Ebenso steht der Name Jeff Lemire aber auch für sog. »creator-owned« Miniserien, gekonnt erzählte Genrewerke wie das apokalyptische Mystery-Drama ›Sweet Tooth‹ oder der Sci-Fi Blockbuster ›Descender‹ der von einem Krieg zwischen Menschen und Robotern erzählt.

Der Name Jeff Lemire steht aber auch für eine fast schon unüberschaubare Reihe von Superheldencomics für Marvel und DC – von Wolverine bis Batman ist fast alles dabei, bis hin zum überbordenden, poppig lauten Horror-Superhelden-Action-Spektakel ›Superagent Frankenstein‹. Ebenso steht der Name Jeff Lemire aber auch für sog. »creator-owned« Miniserien, gekonnt erzählte Genrewerke wie das apokalyptische Mystery-Drama ›Sweet Tooth‹ oder der Sci-Fi Blockbuster ›Descender‹ der von einem Krieg zwischen Menschen und Robotern erzählt.

Und nun ist jüngst beim Splitter-Verlag sein nächster Hammer erschienen: ›Black Hammer‹ genauer gesagt – in dem er eine Hommage an die Superheldencomics des Golden Age mit einem düsteren Familiendrama verknüpft, angereichert mit Mystery- und Sci-Fi-Elementen, kongenial zeichnerisch umgesetzt von Dean Ormston. Die Serie ist ein lang gehegtes Herzensprojekt von Lemire und scheint die perfekte Symbiose aus seinem weitreichenden Schaffen zu sein, ein Objekt mehrerer Welten sozusagen: Superheldennostalgie und Figurendrama im Gewand einer creator-owned Indie-Serie. Als hätte Lemire seine liebsten Superhelden einfach in seine Welt gesaugt (die Anspielungen auf Helden wie Captain Marvel, Thor oder den Martian Manhunter im Personal von ›Black Hammer‹ sind nicht zu übersehen), ihnen dort neue Kostüme verpasst und sie zu einer dysfunktionalen Familie zusammengeschweißt, wie sie auch in ›Sweet Tooth‹ oder ›Descender‹ anzutreffen sind.

Passenderweise geht es auch inhaltlich um mehrere Welten: Eine Reihe von Superhelden hat es vor zehn Jahren nach einem spektakulären Kampf gegen den Anti-Gott aus ihrer Heimat Spiral City blitzartig in eine ländliche Kleinstadt namens Rockwood verschlagen. Dort sitzen sie jetzt fest; der Ort ist von einer unsichtbaren aber tödlichen Barriere umgeben, die sie nicht überschreiten können. In Rockwood gibt es kein Internet, die Bücher in der Bibliothek haben leere Seiten, und die Bevölkerung steht den merkwürdigen fremden sehr misstrauisch gegenüber. So ziehen sich die Helden auf eine kleine Farm zurück, tarnen sich als halbwegs normale Familie, und versuchen mühsam, mit dem Frust umzugehen, mit all ihren Superkräften nichts dagegen tun zu können, in einem Dreckloch im Nirgendwo festzusitzen. Wo könnten sie gelandet sein? In einem Taschenuniversum? Einem kollektiven Traum? Dem Jenseits? Als schließlich nach zehn Jahren die inzwischen erwachsene Tochter ihres verstorbenen Anführers Black Hammer bei ihnen in Rockwood auftaucht, setzt das eine Reihe von dramatischen Ereignissen in Gang, an deren Ende hoffentlich endlich eine Antwort steht …

Die Dramaturgie von ›Black Hammer‹ erinnert an moderne Fernsehserien mit parallelen Zeitebenen: Während in dem sich immer weiter zuspitzenden Mystery-Drama in Rockwood mehr und mehr Geheimnisse enthüllt werden, wirft jedes einzelne Kapitel Schlaglichter in die Vergangenheit in Spiral City, wo in Form liebenswerter Reminiszenzen an das Golden Age der Comics gleichzeitig das Seelenleben der Figuren ausgelotet wird. ›Black Hammer‹ kann man durchaus als ein modernes ›Watchmen‹ bezeichnen, nur dass Lemire kein so knallharter Analytiker ist wie Moore. Statt beides komplett zu dekonstruieren, macht Lemire immer wieder seine Liebe zum Genre und zu seinen Figuren spürbar.

Vom Filmstudenten zum Comic-Star

TITEL: Mr. Lemire, Sie haben eigentlich eine Filmhochschule besucht, sich dann aber doch für Comics entschieden, weil sie sagten, sie seien »für die Filmbranche nicht geeignet.« Liegt das mehr an ihrer persönlichen Arbeitsweise oder daran, dass Comics für Sie das interessantere Medium sind?

Jeff Lemire: Ich denke, es ist beides. Comics waren meine erste Leidenschaft. Schon mit vier oder fünf Jahren war ich von Comics total angezogen, später war ich richtig besessen davon. Alles was ich meine Kindheit über getan habe, ist Comics zu lesen und selbst zu zeichnen. Nun bin ich in einer ländlichen Kleinstadt in Kanada aufgewachsen. Da gab es niemanden, der sein Geld als Künstler verdiente, alle waren entweder Farmer oder Fabrikarbeiter. Also kam mir eine Karriere als Comiczeichner ebenso realistisch vor wie die Idee, Rockstar zu werden. Ich sah als Kind keinen Weg, so etwas möglich zu machen. Als Teenager haben sich dann meine Interessen erweitert: Film, Musik, Literatur – alles, was Geschichten erzählte. Besonders Filme hatten dann eben auch den gleichen visuellen Aspekt wie Comics, also habe ich angefangen, mich für David Lynch und solche Leute zu interessieren. Ich wusste, ich wollte raus aus der Kleinstadt, und in Toronto gab es eine boomende Filmindustrie – also die Möglichkeit, in einem Bereich zu arbeiten, der mit etwas zu tun hatte, was ich mochte.

Im Filmstudium habe ich dann eine Menge übers Schreiben und Geschichtenerzählen gelernt, über Kinematographie – viele Dinge, die mir als Zeichner später geholfen haben. Aber gleichzeitig habe ich immer mehr begriffen, dass ich doch eher dafür gemacht bin, alleine zu arbeiten. Film ist so teuer, dass man gezwungen ist, mit sehr vielen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten, um seine Vision zu verwirklichen, und ich war als junger Mann doch sehr introvertiert. Also schien es mir viel einfacher zu sein, meine Geschichten in Comicform zu erzählen: Das konnte ich alleine machen und ohne vorher viel Geld aufzutreiben. Außerdem hatte ich mich wieder ins Zeichnen verliebt, denn in Toronto hatte ich Zugang zu viel besseren Comicläden und entdeckte viele Zeichner, von denen ich als Kind keine Ahnung gehabt hatte. Als ich also mit dem Studium fertig war, und vor der Entscheidung stand, irgendwo an einem Filmset als Produktionsassistent zu arbeiten, oder irgendeinen lausigen Nebenjob zu machen, um meine ganze freie Zeit dem Comiczeichnen zu widmen, fiel mir die Wahl ziemlich leicht.

Inzwischen haben Sie aber doch wieder viel mit der Filmindustrie zu tun, einige Ihrer Stoffe sollen ja verfilmt werden (u.a. ›Descender‹ als Kinofilm, ›Essex County‹ als Serie) – haben Sie immer noch das Gefühl, dass es einfacher ist, Comics zu schreiben?

Es gibt kein anderes populäres Medium, das so direkt ist und einem so viele Freiheiten lässt, wie Comics. Ich kann mich jetzt hinsetzen und schreiben was ich will, ohne mich mit irgendjemandem abzusprechen, und zwei Monate später halten die Leute ein Comicheft in den Händen. Beim Film geht es um so viel Geld, dass einfach viel mehr Leute in alle Entscheidungsprozesse involviert sind. Ich sage nicht, dass man nicht auch im Film tolle Geschichten erzählen kann, aber es ist viel schwieriger. Aber ja, ironischerweise habe ich jetzt doch wieder viel mit Film zu tun, vor allem als Autor, da ich viele meiner eigenen Adaptionen selbst schreibe. Ich habe sogar schon mit dem Gedanken gespielt, Regie zu führen. Nach 20 Jahren als Comicautor fühle ich mich als Autor mit eigener Stimme doch viel sicherer, also ist meine Neugierde am Film wieder erwacht. Aber Comics werden immer meine Hauptbeschäftigung bleiben, Erfolg als Filmemacher ist ein schöner Bonus, aber nicht das Ziel meiner Arbeit.

Es gibt kein anderes populäres Medium, das so direkt ist und einem so viele Freiheiten lässt, wie Comics. Ich kann mich jetzt hinsetzen und schreiben was ich will, ohne mich mit irgendjemandem abzusprechen, und zwei Monate später halten die Leute ein Comicheft in den Händen. Beim Film geht es um so viel Geld, dass einfach viel mehr Leute in alle Entscheidungsprozesse involviert sind. Ich sage nicht, dass man nicht auch im Film tolle Geschichten erzählen kann, aber es ist viel schwieriger. Aber ja, ironischerweise habe ich jetzt doch wieder viel mit Film zu tun, vor allem als Autor, da ich viele meiner eigenen Adaptionen selbst schreibe. Ich habe sogar schon mit dem Gedanken gespielt, Regie zu führen. Nach 20 Jahren als Comicautor fühle ich mich als Autor mit eigener Stimme doch viel sicherer, also ist meine Neugierde am Film wieder erwacht. Aber Comics werden immer meine Hauptbeschäftigung bleiben, Erfolg als Filmemacher ist ein schöner Bonus, aber nicht das Ziel meiner Arbeit.

Viele Ihrer Arbeiten lesen sich allerdings wie Hollywoodblockbuster oder Netflixserien. Hat die Filmschule da doch ihre Art zu schreiben beeinflusst?

Unbewusst sicherlich. Wir sind ja ständig von Film und Fernsehen umgeben, so lernen wir das Geschichtenerzählen. Aber ich habe niemals bewusst irgendwelche Drehbuch-Techniken in meine Arbeit übertragen. Und ich habe auch niemals einen Comic gemacht in der Absicht, daraus eine Verfilmung folgen zu lassen. Aber da ich mich vier Jahre meines Lebens sehr intensiv mit dem Filmemachen beschäftigt habe, während ich mich als Künstler entwickelt habe, ist das Filmische natürlich doch ein großer Teil meiner Erzählsprache geworden.

Der Anti-Alan Moore

Wenn Sie eine Serie wie ›Sweet Tooth‹ starten – haben sie dann schon die Geschichte fertig konstruiert, bevor sie mit den ersten Zeichnungen beginnen?

›Sweet Tooth‹ entstand an einem ganz besonderen Punkt in meinem Arbeitsleben. Ich hatte bis dahin immer nur Graphic Novels gemacht, völlig in Eigenregie. Das war also das erste Mal, dass ich mich an eine monatlich erscheinende Serie gemacht habe und mit einem Redakteur zusammengearbeitet habe. Da musste ich also erst lernen wie man in diesem 22-seiten Format arbeitet, für jede Folge einen Cliffhanger baut, und so weiter. Außerdem war ich damals noch völlig unbekannt, habe also nicht damit gerechnet, dass sich die Serie auf dem Mainstream-Markt lange halten würde. Ich dachte, wenn ich Glück habe, erreiche ich 10 Ausgaben. Also kannte ich das Ende – das sich auch nie verändert hat – habe aber mit einer viel kürzeren Erzählung gerechnet. Als der Comic dann so erfolgreich wurde, hatte ich auf einmal die Freiheit, die Reise bis zu diesem Ende noch viel mehr auszudehnen.

›Sweet Tooth‹ entstand an einem ganz besonderen Punkt in meinem Arbeitsleben. Ich hatte bis dahin immer nur Graphic Novels gemacht, völlig in Eigenregie. Das war also das erste Mal, dass ich mich an eine monatlich erscheinende Serie gemacht habe und mit einem Redakteur zusammengearbeitet habe. Da musste ich also erst lernen wie man in diesem 22-seiten Format arbeitet, für jede Folge einen Cliffhanger baut, und so weiter. Außerdem war ich damals noch völlig unbekannt, habe also nicht damit gerechnet, dass sich die Serie auf dem Mainstream-Markt lange halten würde. Ich dachte, wenn ich Glück habe, erreiche ich 10 Ausgaben. Also kannte ich das Ende – das sich auch nie verändert hat – habe aber mit einer viel kürzeren Erzählung gerechnet. Als der Comic dann so erfolgreich wurde, hatte ich auf einmal die Freiheit, die Reise bis zu diesem Ende noch viel mehr auszudehnen.

Inzwischen weiß ich, wenn ich etwas veröffentliche, dann habe ich höchstwahrscheinlich auch die Möglichkeit, es so lange zu erzählen, wie ich möchte. Also plane ich jetzt alles sehr detailliert voraus. Bei ›Black Hammer‹ zum Beispiel ist alles schon seit Jahren geplant. Aber man lässt sich auch immer etwas Freiheit, weil doch auch neue Dinge passieren. Ein Charakter, der eigentlich nur eine Nebenfigur sein sollte, entwickelt auf einmal ein Eigenleben und inspiriert einen zu neuen Ideen – dazu sollte man sich etwas Raum lassen. Aber die wichtigen Punkte, die die Geschichte erreichen soll, bleiben die gleichen, auch wenn man sie vielleicht etwas verschiebt. Die grobe Struktur kenne ich immer schon vorher.

Wie detailliert sind denn ihre Seitenbeschreibungen, wenn Sie mit einem anderen Zeichner zusammenarbeiten?

Überhaupt nicht detailliert, ich bin der »Anti-Alan Moore«. In meinen Skripten bestehen die Beschreibungen meistens nur aus einem Satz, so etwas wie »Er sieht traurig aus.« Da ich mit Zeichnern zusammenarbeiten kann, die ich schätze und deren Arbeitsmethode ich kenne, wie Dustin [Nguyen] und Dean [Ormston], kümmere ich mich um Dinge wie die Charakterisierungen, das Tempo und den Plot, und überlasse das visuelle Storytelling völlig dem Zeichner. Als ich angefangen habe für DC Superheldencomics zu schreiben, ging das am Anfang gar nicht so gut, und ich habe sehr früh lernen müssen, dass meine Beschreibungen viel zu ausführlich waren. Da ich noch nie für jemanden anderen geschrieben hatte, wollte ich die Zeichner dazu kriegen, die Dinge so zu zeichnen, wie ich sie gezeichnet hätte. Aber auch das sind Kreative mit einer eigenen Stimme, und je mehr Freiheit man ihnen gibt, ihr eigenes Ding zu machen, umso mehr Herzblut werden sie selbst in den Comic stecken, und umso besser wird er werden. Wenn man mit Künstlern zusammenarbeitet, denen man vertraut, ist es das Beste, ihnen so viel Freiraum wie möglich zu lassen.

Passiert es denn, dass Sie die fertigen Seiten sehen und etwas entdecken, was noch geändert werden müsste?

Sehr, sehr selten. In all den Hunderten von Comics, die ich in den letzten fünf Jahren geschrieben habe, kann ich mich vielleicht an zwei oder drei Gelegenheiten erinnern, wo ich darum gebeten habe, noch etwas zu ändern. Meistens ist es das Gegenteil: Wenn etwas anders ist, als ich es mir vorgestellt habe, ist es meistens besser. Oder einfach nur anders, womit ich gut umgehen kann. Oftmals hat aber der Zeichner eine Idee, auf die du niemals gekommen wärst, die aber viel besser ist. Wenn ich im Skript klar genug kommuniziere, was meine Intention ist und wo die Geschichte hin soll, dann wissen die Zeichner genau, was sie zu vermitteln haben.

Sie haben tatsächlich bereits eine erstaunliche Menge an Comics geschrieben. Wie viele laufende Serien schaffen Sie denn gleichzeitig, bevor es Ihnen zu viel wird?

Vor zwei Jahren, als ich für Marvel gearbeitet habe, habe ich mein Limit erreicht. Da schrieb ich für ›X-Men‹ und ›Old Man Logan‹ sogar für zwei Ausgaben pro Monat, damit hatte ich irgendwann alles in allem das Äquivalent von etwa 10 monatlichen Comics erreicht – von dem ich eines auch noch selbst gezeichnet habe. Das war völlig verrückt. Ich glaube, mit vier Serien fühle ich mich wohl. Vier Serien und ein Projekt als Zeichner. Das ist ziemlich komfortabel für mich.

Ist es wahr, dass Sie ›Descender‹ für den Zeichner Dustin Nguyen entwickelt haben? Denn wenn Sie mir nur die Geschichte erzählt hätten, hätte ich einen ganz anderen, viel martialischeren Zeichenstil für so eine Story erwartet.

Da ist es genauso wie mit ›Black Hammer‹: Ein Grund, warum diese Serien so gut funktionieren, ist, weil sie nicht versuchen, wie Marvel oder DC auszusehen. Ich habe mir absichtlich Zeichner ausgesucht, die normalerweise eben keine Superhelden oder SciFi zeichnen würden. Dustin Nguyen erschafft eine fantastische Welt und seine Roboter sind unglaublich gut, aber er malt sie eben mit Wasserfarben, wodurch alles eine sehr organische Qualität bekommt. Das ist kontraintuitiv zur Geschichte, aber genau das macht es interessant und anders.

Die Geschichte zu ›Black Hammer‹ existiert ja schon seit rund 10 Jahren in Ihrem Kopf. Gibt es da nicht auch mal den Moment, wo man sich denkt, dass die Zeit für eine Idee auch wieder vorbei ist? Dass die Leute vielleicht irgendwann schon überfüttert sind mit Superhelden-Nostalgie?

Es interessiert mich eigentlich nie, was andere Leute angeblich lesen wollen. Wenn ich eine Geschichte so sehr mag, dass ich Spaß daran habe, sie zu schreiben, wenn ich da selbst emotional reingezogen werde, dann wird das auch dem Leser so gehen. Ich glaube nicht, dass es irgendein totes Genre gibt. Es werden so viele Superheldencomics jeden Monat veröffentlicht, 99 Prozent davon sind einfach nur Stangenware, aber da ist immer noch viel Platz, um in diesem Genre auch was Tolles zu schaffen – wie in jedem Genre. Man braucht nur eine neue Sichtweise – oder einfach nur eine leidenschaftliche Sichtweise von irgendjemandem. Es gibt so viele Superheldencomics, aber noch keinen wie ›Black Hammer‹.

Haben Sie denn in Ihrer Zeit als Autor für Marvel oder DC jemals einen Punkt erreicht, wo Ihnen nichts mehr eingefallen ist?

Ja. Ständig. An diesen Punkt bin ich gekommen, als ich vor ein paar Jahren für Marvel gearbeitet habe. Das soll keine Kritik an Marvel sein. Aber ich hatte so etwas für fünf oder sechs Jahre geschrieben, Monat für Monat in großer Menge. Am Anfang ist es aufregend, ich hatte so etwas noch nie gemacht, konnte auf einmal mit tollen Zeichnern arbeiten, aber dann kam der Punkt, wo es eben dann nichts Neues mehr war, eine Figur zu schreiben, die man als Kind geliebt hat. Dann wurde es zu reinen Arbeit – und das war der Punkt, als ich mich entschlossen habe, wieder meine eigenen »creator owned« Comics zu machen. Damit bin ich jetzt viel glücklicher. Das soll nicht heißen, dass bei Marvel oder DC nicht tolle Leute arbeiten, aber ich persönlich brauchte etwas Neues und mehr Freiheiten.

Gibt es denn noch ein weiteres Projekt, das ihnen ähnlich wie ›Black Hammer‹ schon seit Jahren im Kopf herumspukt und auf seine Geburt wartet?

›Gideon Falls‹ [noch nicht in Deutschland erschienen] war etwas, was ich eigentlich auch schon seit der Filmhochschule im Kopf hatte. In meinen Kurzfilmen, die ich als Filmstudent gemacht habe, tauchten schon einige der Figuren auf, die gibt es also schon eine ganze Weile. Als ich so rund um das Jahr 2000 meine ersten eigenen Comics gemacht habe, habe ich auch wieder mit diesen Figuren gearbeitet. Doch damals hat sich mein Stil so rasant entwickelt, dass meine Zeichnungen sich im Verlauf von 50 Seiten völlig verändert hatten und ich also eigentlich wieder von vorne anfangen musste. Ich habe da drei Anläufe gemacht – und dann das Projekt so lange liegen lassen, dass ich es fast schon vergessen hatte. 12 Jahre später habe ich mit Andrea Sorrentino wieder angefangen daran zu arbeiten, und plötzlich wirkten viele dieser Ideen wieder frisch auf mich, wenn er sie gezeichnet hatte. Aber das war die letzte Geschichte, die mich so lange Zeit begleitet hat. Ab jetzt muss ich mir wieder was Neues ausdenken.

Letzte Frage: Ihre Eindrücke von Erlangen und der deutschen Comicszene?

Um ganz ehrlich zu sein: Ich bin vor etwa eineinhalb Stunden am Flughafen gelandet und sofort hierher gefahren, zu dem Panel über kanadische Comics, das direkt vor unserem Gespräch stattgefunden hat. Mein Urteil über Erlangen muss ich also erst noch bilden. Aber mit diesem Gespräch hier hat es doch schon ganz gut angefangen.

Dann bedanken wir uns sehr für dieses Gespräch!

| BORIS KUNZ

| FOTO: NICCOLÒ CARANTI, Jeff Lemire. Lucca 2017, CC BY-SA 4.0

Titelangaben

Jeff Lemire (Text), Dean Ormston (Zeichnungen): Black Hammer

Aus dem amerikanischen Englisch von Katrin Aust

Bielefeld: Splitter Verlag 2018

Band 1: Vergessene Helden (Secret Origins) 184 Seiten, 19,80 €

Band 2: Das Ereignis (The Event) 176 Seiten, 24,80 €

Reinschauen

Sweet Tooth in TITEL kulturmagazin

Descender in TITEL kulturmagazin

Lemire bei Panini

Lemire bei Hinstorff

Jeff Lemires Blog

Lemire bei Wikipedia