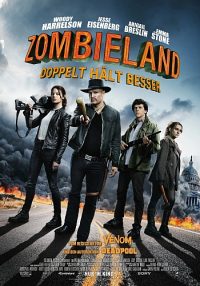

Zombies im Weißen Haus, Zombies in Elvis‘ Graceland, Zombies überrennen eine Hippie-Hochburg. Wie schon der erste Teil ist auch der Nachfolger ›Zombieland – Doppelt hält besser‹ ein Roadmovie mit skurrilen Begegnungen an ungewöhnlichen Orten, garniert mit untoten Beißern und viel Humor. Da der erste Teil in den zehn Jahren seit seiner Veröffentlichung zumindest in seinem Genre Klassikerreife erlangt hat, ist die entscheidende Frage, ob und wie der zweite Teil die Originalität des ersten Teils erreichen kann. Bloß eine Wiederholung zu sein, wäre zu wenig, findet BASTIAN BUCHTALECK

Diese spezielle, eigene Erzählhaltung von Zombieland

Die wichtigsten erzählerischen Mittel, die auch schon den ersten Teil von der Menge der Zombiefilme abhoben, kann der Zuschauer gleich zu Beginn des Films genießen. Zur Musik von Metallica und in Superzeitlupe kämpfen sich die vier aus dem ersten Teil bekannten Figuren, Columbus, Tallahassee, Wichita, and Little Rock, durch eine Masse an Zombies auf das Weiße Haus zu. Wie bei einem Feuerwerk spritzt das tiefrote Blut nach jedem Treffer aus den Zombieleibern und Eingeweide bleiben an der Kamera kleben. Die stilisierte Darstellung von Gewalt ist ins Komische überspitzt (was natürlich nur in einer cineastischen Umgebung funktioniert, in der Gewalt ein ohnehin etabliertes Darstellungsmittel ist).

Die wichtigsten erzählerischen Mittel, die auch schon den ersten Teil von der Menge der Zombiefilme abhoben, kann der Zuschauer gleich zu Beginn des Films genießen. Zur Musik von Metallica und in Superzeitlupe kämpfen sich die vier aus dem ersten Teil bekannten Figuren, Columbus, Tallahassee, Wichita, and Little Rock, durch eine Masse an Zombies auf das Weiße Haus zu. Wie bei einem Feuerwerk spritzt das tiefrote Blut nach jedem Treffer aus den Zombieleibern und Eingeweide bleiben an der Kamera kleben. Die stilisierte Darstellung von Gewalt ist ins Komische überspitzt (was natürlich nur in einer cineastischen Umgebung funktioniert, in der Gewalt ein ohnehin etabliertes Darstellungsmittel ist).

Begleitet wird diese Szene von einem Voice Over durch Columbus, der die Kinozuschauer anspricht. Dieses Voice Over macht deutlich, dass ›Zombieland – Doppelt hält besser‹ sich nicht ernst nimmt – etwas, was schon den ersten Teil ausgezeichnet hat. Beide erzählerischen Mittel, die überspitzte Darstellung und die Selbstreflexivität, öffnen die Erzählung für den Humor. In diesem Sinn ist auch der Spruch, »wenn du jemanden liebst, dann schieß ihm ins Gesicht«, zu verstehen. Er geht über den guten Geschmack hinaus und ist darum komisch. Die Botschaft ist, man sollte sich und die Apokalypse nicht zu ernst nehmen, dann ist sie erträglicher.

Die Neuen: Madison, Berkeley, Albuquerque und Flagstaff

Richtiggehend lustig wird es, wenn sich die Gruppe im Weißen Haus häuslich einrichtet. Der dabei respektlose Umgang mit der amerikanischen Geschichte und ihrer repräsentativen Symbole ist stimmig inszeniert – vor allem, da diese Symboliken in den USA quasi heilig sind. Er zeigt, dass repräsentative Symbole eben bloß Symbole sind. Das Leben sollte sich davon nicht einschränken lassen. Insofern ist das Leben der Figuren im Weißen Haus ein Manifest der Lebenslust angesichts der Apokalypse.

Die vier Figuren bleiben im Weißen Haus, bis sie nicht mehr zueinanderpassen. Little Rock hat die Pubertät weitgehend hinter sich gebracht und braucht einen Partner. Dieses menschliche Bedürfnis wird auch durch die Apokalypse nicht aufgehalten. Außerdem hat Columbus Wichita einen Heiratsantrag gemacht. So bleibt den beiden jungen Frauen keine andere Möglichkeit als Reißaus zu nehmen. Als Wichita kurz darauf ein wenig reumütig zurückkehrt, weil Little Rock mit einem Gitarre spielenden, pazifistischen Hippie durchgebrannt ist, stürzt sich die Handlung endlich in den Film. Dies umso mehr, weil Columbus, bevor Wichita zurückkehrt, das Unwahrscheinlichste widerfährt, was dem ängstlichen und in sich gekehrten Nerd geschehen kann, er hat Revenge-Sex mit der Cheerleader-Blondine Madison.

Madison gehört zu den neuen Nebenfiguren des zweiten Teils. Sie ist die prototypische Klischee-Blondine und konnte nur einem Kühlschrank wohnend überleben (was alleine das Überleben nicht erklärt, man dem Film als überspitzte Darstellung aber gerne verzeiht). Lustig ist, dass diese eigentlich überlebensunfähige Figur auf die Figuren des ersten Teils losgelassen wird, die sich ihr Überleben hart erkämpfen mussten. Als Wichita zurückkehrt, werden die Spannungen zwischen den Figuren dadurch gesteigert, dass Madison nicht in der Lage ist, um diese Spannungen überhaupt wahrzunehmen. Zynische Kommentare lassen nicht lange auf sich warten.

Neben Madison gibt es noch den Hippie Berkeley, der Gewaltlosigkeit predigt und als Pazifist ein ebenso sehr unwahrscheinlicher Überlebender ist. Für den Gewalt liebenden Tallahassee ist Berkeley ein rotes Tuch. Die Figuren Albuquerque und Flagstaff sind als Kopie von Columbus und Tallahasse angelegt, eine verbesserte Kopie. Was bei Columbus zu aufschauender Bewunderung führt, zwingt Tallahassee zu gockelhaftem Verhalten. Das ist so ungewöhnlich komisch, dass die beiden Neuen nach rund zehn Minuten das Zeitliche segnen. Diese zehn Minuten haben es mehr als nur in sich.

Es sind die Figuren, nicht die Zombies

All diese Nebenfiguren funktionieren auf der Basis der ausgewogen-unausgewogenen Chemie der vier Figuren des ersten Teils, was auch die schauspielerische Darstellung einschließt. Es sind ja nicht nur die Figuren, denen man gerne zuschaut, sondern auch den Schauspielern, die diese Figuren verkörpern. Insbesondere gelingt es über die extreme Ausprägung der Nebenfiguren, aus den vier Hauptfiguren noch einiges an lustigen Situationen herauszukitzeln.

Die weitere Handlung verschlägt die Figuren in ein Einkaufszentrum, nach Graceland und schließlich in ein waffenfreies, pazifistisches Hippiecamp. Auf diesem Weg kommt es zwar auch zu Begegnungen mit Zombies, aber wichtiger für den Film ist die Balance zwischen den Figuren und der daraus entstehende Humor. Die Zombies sind, wie bei einigen anderen Filmen des Genres, weniger unmittelbare Bedrohung und mehr der Hintergrund für eine darauf aufbauende utopische oder dystopische Erzählung.

Evolution, keine Wiederholung

Wenn man Evolution versteht als »mehr von dem, was gut ist«, dann ist dies bei ›Zombieland – Doppelt hält besser‹ der Fall. Der zweite Teil ist keinesfalls nur eine Wiederholung des ersten Teils, sondern setzt sich merklich davon ab. Während der erste Teil viel mit der Ungleichheit der beiden Hauptfiguren und der nerdigen Unsicherheit von Columbus gespielt hat, zum Beispiel den Überlebensregeln, öffnet sich der zweite Teil durch die zusätzlichen Nebenfiguren hin zum gesamten Ensemble.

Mit ›Zombieland – Doppelt hält besser‹ bekommt der Zuschauer, was er erwartet und sogar ziemlich viel davon. Auch der zweite Teil lebt von komisch überspitzten Situationen. Er geht dabei jedoch nicht den Weg, den ersten Teil stets übertreffen zu müssen, was leicht hätte peinlich werden können. Es ist eher ein Spiel mit dem Wissen, dass es diesen unerwartet großen Erfolg des Vorgängers gab. Aufgrund des Humors und der Figurendynamik ist der Film auch Zuschauern zu empfehlen, die nicht unbedingt auf Zombies stehen. Um den Film aber richtig genießen zu könnten, sollte man den ersten Teil unbedingt gesehen haben. Dann macht der Film definitiv noch mehr Spaß.

Titelangaben

Zombieland – Doppelt hält besser(2019)

Darsteller: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Emma Stone, Rosario Dawson, Zoey Deutch, Luke Wilson

Regie: Ruben Fleischer

Dauer: 99 Min