Kein anderer bedeutender deutschsprachiger Schriftsteller des 20. Jahrhunderts wird so häufig mit nur einem seiner Werke in einem Atemzug genannt wie Erich Maria Remarque und der Roman ›Im Westen nichts Neues‹. Fluch und Segen gleichzeitig für ihn. Seine anderen Werke gingen beinahe unter, aber der Weltbestseller ermöglichte Remarque ein sorgenfreies, ja luxuriöses Leben. Von PETER MOHR

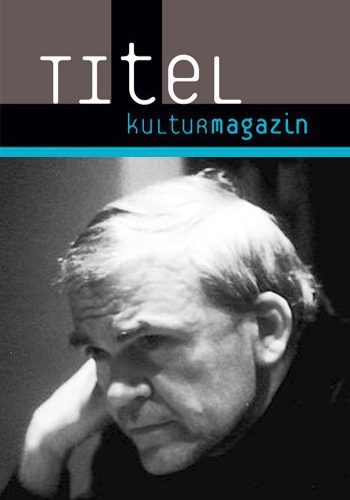

Schweiz: Der Schriftsteller Erich Maria Remarque während seines Aufenthalts 1929 im Hotel Curhaus in Davos.

»Ich hatte früher nie daran gedacht, über den Krieg zu schreiben«, bekannte Remarque nach der Veröffentlichung seines Bestsellers, der in fast alle Weltsprachen übersetzt wurde und bis heute eine Auflage von über 10 Millionen Exemplaren erreichte. »Das Buch soll weder Anklage noch ein Bekenntnis sein«, übte sich Remarque im Vorwort in diplomatischer Rhetorik.

Dennoch liest sich ›Im Westen nichts Neues‹ auch heute noch wie ein zeitloses literarisches Denkmal für die vielen namenlosen Soldaten, deren Leben von skrupellosen Machthabern auf dem Schlachtfeld geopfert wurden. Remarque erzählt dieses Buch mit einer unerhörten Nähe, denn er selbst wurde praktisch von der Schulbank auf die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges geschickt, wo er lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Die Figur seines Protagonisten Bäumer steht stellvertretend für die Generation der um die Jahrhundertwende geborenen jungen Deutschen, die zunächst mit großer, naiver Begeisterung in den Krieg eingezogen waren und dabei auf grausame, untertänige Militaristen wie den Unteroffizier Himmelstoß (im Zivilberuf preußischer Postbeamter) trafen.

Beinahe zynisch klingt heute der Romanschluss. Als der junge Bäumer im Oktober 1918 an der Westfront als letzter seiner Schulkameraden fällt, notiert der offizielle Heeresbericht: »Im Westen nichts Neues«.

Remarque selbst war sich über den Erfolg seines Romans keineswegs sicher. Ein halbes Jahr lang lag das Manuskript unberührt in seinem Schreibtisch. Sein Verlagsvertrag sah sogar eine Klausel vor, dass er im Falle eines Misserfolgs das ihm gewährte Vorschusshonorar journalistisch hätte abarbeiten müssen. Entsprechend zwiespältig waren auch die Reaktionen nach der Veröffentlichung. Während Kurt Tucholsky in der »Weltbühne« anmerkte, dass es »vielerlei gegen dieses Buch zu sagen gibt«, forderte Carl Zuckmayer: »Das Buch gehört in die Schulen, die Lesehallen, Universitäten, in alle Zeitungen, Funksender, und das alles ist noch nicht genug.«

Trotz Arnold Zweigs ›Erziehung vor Verdun‹ und ›Junge Frau von 1914‹, trotz Ludwig Renns Roman ›Krieg‹ ist Remarques Roman über das unmenschliche Treiben an der Front am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben.

Der Autor lebte schon einige Zeit am Lago Maggiore, als die Nazis seine Bücher auf den Scheiterhaufen warfen und öffentlich (besonders stark) gegen ihn hetzten. »Woanders hinge ein solcher Schmutzfink längst von Staats wegen an der Laterne,« schrieb der ›Völkische Beobachter‹.

Anders als viele andere Autoren, die ins Exil gehen mussten, kannte Remarque in dieser Zeit keine materielle Not. Er hatte seine finanziellen Angelegenheiten frühzeitig geregelt und leistete sich ein luxuriöses Leben. Schöne, berühmte Frauen hatten es dem Erfolgsautor angetan: Elisabeth Bergner, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Natascha Paley oder Lupe Velez standen beim Frauenschwarm Remarque (wechselweise) ebenso hoch im Kurs wie ein »guter Tropfen«.

Keiner seiner späteren Romane, weder der Fortsetzungsversuch von ›Im Westen nichts Neues‹ unter dem Titel ›Der Weg zurück‹ noch die anderen Exilwerke ›Arc de Triomphe‹, ›Die Nacht von Lissabon‹ und ›Ein Funke Leben‹, erreichte den literarischen Rang seines Weltbestsellers. Alle Werke Remarques liegen im Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch vor.

Erich Maria Remarque konnte vom gigantischen Erfolg seines Antikriegsromans zeitlebens finanziell zehren. In einer luxuriösen, beinahe tempelartigen Villa in Porto Ronco (unweit von Ascona) verbrachte er an der Seite seiner 12 Jahre jüngeren Ehefrau Paulette Goddard, die frühere Ehefrau von Charlie Chaplin, die fünf Monate vor ihm verstarb, seinen Lebensabend. Am 25. September 1970 starb Erich Maria Remarque in einem Krankenhaus in Locarno an Herz-Kreislauf-Versagen.

Das bewegte und bewegende Leben dieses Autors hat der Frankfurter Publizist Wilhelm von Sternburg 1998 in der meisterlichen Biografie ›Als wäre alles das letzte Mal‹ anschaulich nachgezeichnet. Dabei geht es nicht nur um das literarische Werk des Autors, sondern auch um die dahinterstehende Person und deren mondäne Lebensweise. Einer weiteren Facette aus Remarques Leben hat sich nun Heinrich Thies in seiner halbfiktiven Doppelbiografie gewidmet. Darin geht es um Remarque und seine Schwester Elfriede, die 1943 von den Nazis in Plötzensee hingerichtet wurde. Remarque hatte erst 1946 von ihrem Tod erfahren und machte sich dann schwere Vorwürfe, sich nicht intensiv genug um seine Familie gekümmert zu haben.

| PETER MOHR

| TITELFOTO: Bundesarchiv, Bild 183-R04034 / Unknown author / CC-BY-SA 3.0, Bundesarchiv Bild 183-R04034, Erich Maria Remarque, CC BY-SA 3.0 DE

Zum Thema

| Am 29. August hatte im Theater am Domhof in Osnabrück eine Theateradaption des Romans »Die Nacht von Lissabon« Premiere.

| Am 25. September beginnt die Ausstellung ›Weltweit Remarque‹ im Osnabrücker Erich Maria-Remarque-Friedenszentrum und ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Titelangaben

Heinrich Thies: Die verlorene Schwester

Elfriede und Erich Maria Remarque

Springe: Zu Klampen Verlag 2020

370 Seiten, 28 Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Erich Maria-Remarque: Die Traumbude

Kiepenheuer Taschenbuch

Köln: Kiepenheuer und Witsch 2020

320 Seiten, 12 Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

| Leseprobe