»Ich leb‘ jetzt viel lieber als früher, mir gefällt auf einmal der Alltag, der mich früher überhaupt nicht interessiert hat. Jetzt gefällt mir alles ununterbrochen«, hatte der österreichische Schriftsteller Gerhard Roth mit leicht altersversöhnlichem Tenor vor einigen Jahren erklärt. Bis zum Schluss schrieb und fotografierte er mit ungebrochenem Elan. Von PETER MOHR.

»Seit seiner Kindheit war ihm klar, dass ihn ein Universum der Gleichgültigkeit umgab«, erfahren wir zu Beginn von Gerhard Roths Roman ›Der Berg‹ (2000) aus den Gedanken der Hauptfigur Viktor Gartner. Gegen jene Form der Gleichgültigkeit ist der österreichische Schriftsteller vehement literarisch zu Felde gezogen. In den 1980er Jahren hat er sich in seinem siebenbändigen Monumental-Epos ›Archive des Schweigens‹ mit der literarischen Aufarbeitung der österreichischen Geschichte befasst.

»Seit seiner Kindheit war ihm klar, dass ihn ein Universum der Gleichgültigkeit umgab«, erfahren wir zu Beginn von Gerhard Roths Roman ›Der Berg‹ (2000) aus den Gedanken der Hauptfigur Viktor Gartner. Gegen jene Form der Gleichgültigkeit ist der österreichische Schriftsteller vehement literarisch zu Felde gezogen. In den 1980er Jahren hat er sich in seinem siebenbändigen Monumental-Epos ›Archive des Schweigens‹ mit der literarischen Aufarbeitung der österreichischen Geschichte befasst.

Roth war ein »literarischer Etappenfahrer« mit gewaltigem erzählerischen Stehvermögen. Seine Romane bauen aufeinander auf, ergänzen sich und enthalten unzählige Querverweise. Mit dem 2011 erschienenen Monumentalepos ›Orkus‹ hatte er eine Art »Zwischenbilanz« gezogen und seine beiden opulenten Erzählzyklen beendet.

Gerhard Roth, der am 24. Juni 1942 in Graz als Sohn eines Arztes geboren wurde, studierte nach dem Willen seines Vaters zunächst Medizin, brach aber früh sein Studium ab. Fasziniert von Wolfgang Bauer, dem literarischen Lokalmatador seiner Heimatstadt Graz, veröffentlichte er in den frühen 70er Jahren zunächst experimentelle Prosa. »Ich wollte allen Ernstes unverständlich schreiben. Nicht verstanden werden«, erklärte Roth einmal im Rückblick auf seine literarischen Anfänge.

Leichte Kost waren seine Romane allerdings nicht. Ein Hauch von Rätselhaftigkeit war zu Roths Markenzeichen geworden. Seine ausschweifende Erzählweise mit Exkursen in die Welt der bildenden Künste, der Psychiatrie, der Philosophie und der Geschichte machte es den Leser nicht immer einfach, dem erzählerischen Faden zu folgen.

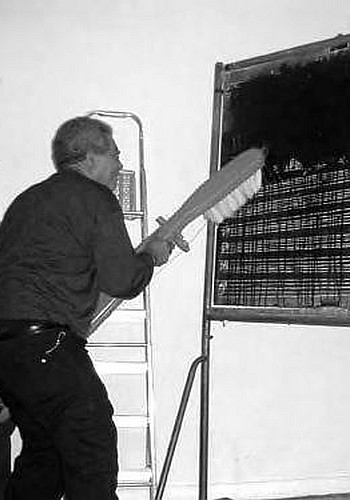

Ein großzügiger Vorschuss des S. Fischer Verlags hatte es Gerhard Roth ermöglicht, sich ganz auf seine schriftstellerische Arbeit an den »Archiven des Schweigens« zu konzentrieren. 1980 erschien als erster Band des Zyklus‘ ›Der stille Ozean‹. Mittelpunkt des aus den unterschiedlichsten literarischen Gattungen zusammengesetzten Zyklus‘, in dem Fiktion und (auch fotografische)

Dokumentation ineinander fließen, ist das 1984 erschienene 800-Seiten-Buch

›Landläufiger Tod‹.

Seit knapp vierzig Jahren lebte Roth – Vater von vier Kindern (darunter der Regisseur Thomas Roth, der auch Drehbücher seines Vaters verfilmte) – mit seiner Frau abwechselnd auf einem alten Bauernhof in der Südsteiermark und in Wien. Die steirische Hügellandschaft an der Grenze zu Slowenien, deren Bewohner und die von Roth dort zusammengetragenen Anekdoten haben ebenso Eingang in seine Bücher gefunden wie das rege gesellschaftliche Treiben in der österreichischen Hauptstadt. Zudem bediente sich der Autor bei seiner Arbeit eines umfangreichen Fotoarchivs, das für ihn die Funktion eines literarischen Notizblocks übernommen hat.

Zuletzt war von Roth der Roman ›Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe‹ erschienen. Darin geht es um den mysteriösen Unfalltod eines Zeichners in Venedig. Für den 25. Mai hat Roths Verlag S. Fischer die Veröffentlichung des dystopischen Romans ›Der Imker‹ angekündigt, der nun zum literarischen Vermächtnis geworden ist.

Gerhard Roth, der im Laufe der Jahre mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet wurde (u.a. 2003 mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Wien), war einer der wichtigsten zeitgenössischen Schriftsteller Österreichs, fast schon ein Klassiker zu Lebzeiten. Am Dienstag ist er im Alter von 79 Jahren in seiner Heimatstadt Graz gestorben.

| PETER MOHR

| Foto: Philipp Horak., Gerhard Roth, CC BY-SA 3.0 DE